Sebastian Kurz lädt ausgewählte Medienvertreter:innen nach Tel Aviv ein – sie sollen sein neues Projekt „Dream“ kennenlernen, ein KI-Start-up. Die meisten Medien kennzeichnen nicht, dass „Dream“ die Reise bezahlt hat. Und auch inhaltlich rückt das Unternehmen in den Hintergrund: Die Berichte drehen sich vor allem um Kurz.

Vergangenes Wochenende lud Sebastian Kurz einige deutsche und österreichische Journalist:innen ein, sein Unternehmen „Dream“ in Israel zu besichtigen. Oder wie die Kronen Zeitung schreibt: Er führte durch „sein sagenumwobenes und milliardenschweres Reich in Tel Aviv“. Das klingt tatsächlich wie die Einladung, eine „Traum“-Welt zu betreten, und genau so lesen sich auch viele der Berichte quer durch die Medien.

Am 1. September berichtete die Financial Times über GPS-Sabotage im Flugzeug von Ursula von der Leyen. Der Flugradar-Dienst Flightradar24 widerspricht und sieht keine Unregelmäßigkeiten. Die Fakten beinhalten viele Grau-Töne, die in den meisten Medien zwischen Alarmismus und „Fake News“-Rufen untergehen.

Henry Foy ist Chef des Brüssel-Büros der Financial Times. Er hat Ursula von der Leyen zuletzt auf ihrer viertägigen Tour durch Osteuropa begleitet. Am Sonntag, den 31. August, sind sie von Warschau nach Bulgarien geflogen. Aber im Landeanflug auf die Stadt Plovdiv im Zentrum des Landes passierte etwas Merkwürdiges: „(…) we lost altitude. We came down to praying for landing, and then all of us on board realised that we were circling the airport. We had been for a while“, erzählt Foy zwei Tage später im hauseigenen Podcast FT News Briefing.

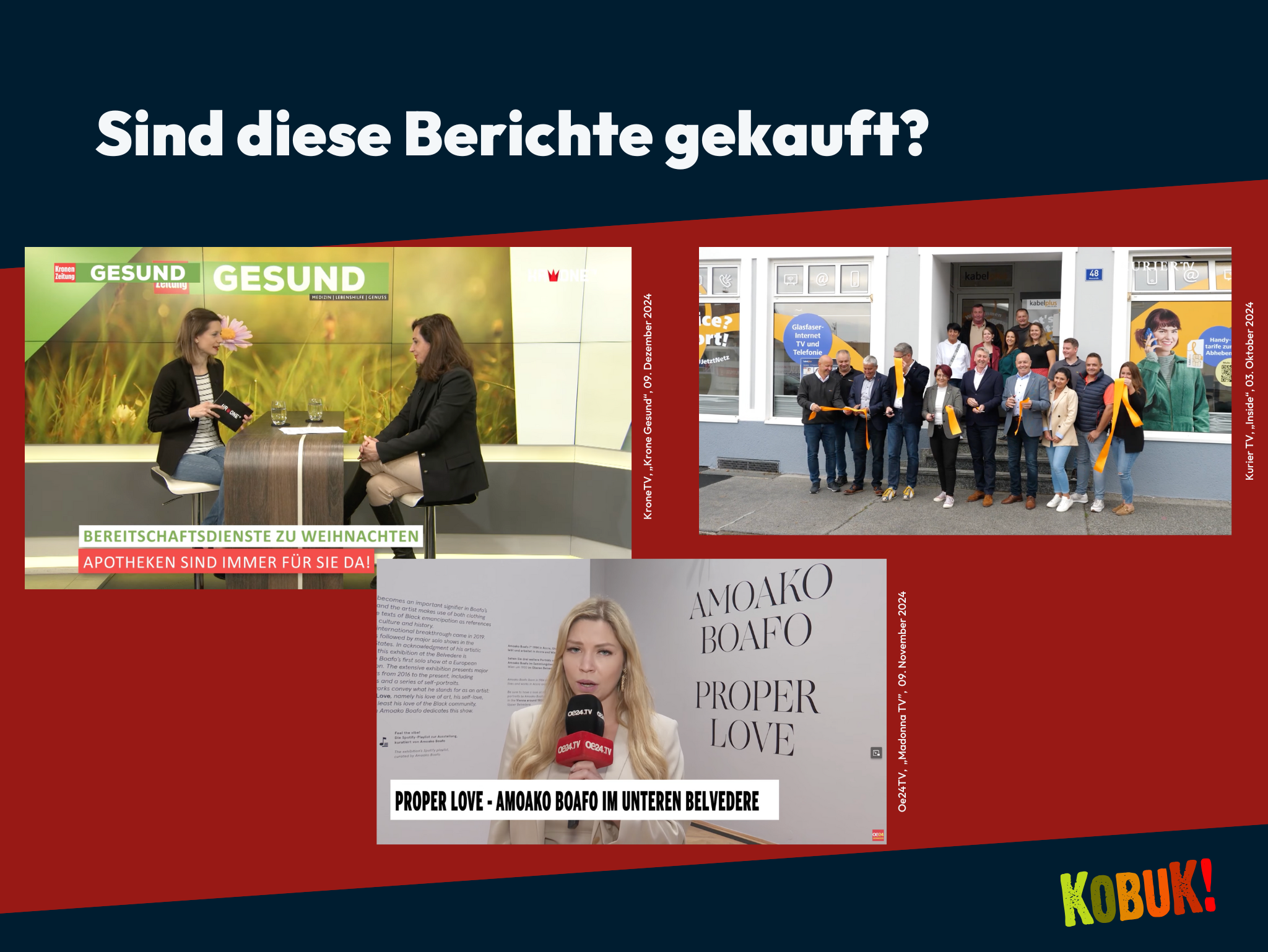

Einige österreichische Privatsender trennen nicht ordentlich zwischen redaktionellen Beiträgen und Werbung. Teilweise könnte das sogar gegen das Gesetz verstoßen. Die Medien selbst sehen keinerlei Problem – und das ist Teil des Problems.

In der Sendung „Das Magazin“ vom 9. Dezember 2024 erscheint auf KurierTV ein Beitrag zu tiergestützter Therapie. In knapp vier Minuten erfahren wir, wie autistische Kinder beispielsweise durch den Umgang mit Pferden in ihrer Entwicklung gefördert werden. Was wir nicht erfahren: Der Sender erhält für diesen Beitrag vom Internetanbieter Kabelplus 3.880 Euro. Dafür wird wohlwollend erwähnt, dass Kabelplus erst kürzlich an das Therapiezentrum gespendet hat. „Damit nicht nur zu Weihnachten möglichst viele Kinderaugen leuchten“, wie es im Beitrag heißt. Was aussieht wie unabhängiger Journalismus, ist in Wirklichkeit gekaufte Berichterstattung. Eine Kennzeichnung als Werbung fehlt, und das ist leider kein Einzelfall.

Glaubt man den Schlagzeilen, ist die „Gen Z“ eine besonders kuriose Generation: Sie freut sich mehr für ihre Haustiere als für ihre Partner und ist sogar zu ängstlich, um auswärts zu essen. Unsere Analyse zeigt: Oft sind Gen Z-Meldungen substanzlos – mit aufgebauschten Umfrageergebnissen und fragwürdigen Quellen.

„Hat die Gen Z Angst davor, im Restaurant eine Bestellung aufzugeben?“ Das fragte Ende 2023 Der Standard online. Die kuriose Schlagzeile bezog sich auf eine Umfrage einer britischen Restaurantkette, wonach sich viele Menschen beim auswärts Essen überfordert fühlen – aus Sorge, das Falsche zu bestellen. Die New York Post kommentierte diese sogenannte „Speisekartenangst“ süffisant: „Add dining out to the growing list of things Gen Z can’t do like the rest of us.“ Das Problem an der Geschichte: Sie ist belangloser Clickbait – und damit in guter Gesellschaft, wenn es um Artikel über die Generation Z geht.

Die Umfrage wird nämlich überinterpretiert: Zwar fühlten sich mehr Angehörige der Gen Z unwohl im Lokal als ältere Generationen. Doch insgesamt gab die Mehrheit der Befragten an, „menu anxiety“ zu haben – unabhängig vom Alter. Die Quellenlage ist undurchsichtig: In keinem Medium, das die Meldung aufnahm, hat Kobuk einen Link zur Umfrage gefunden. Wie seriös die Umfrage ist, bleibt damit unklar. Und wenn wir schon von Quellen sprechen: Als weiteren „Beleg“ für die Relevanz der Speisekartenangst mussten auf derstandard.at Anekdoten aus dem Diskussionsportal Reddit herhalten.

Das ist kein Einzelfall. Wenn Medien Artikel über vermeintliche Eigenschaften einer Generation schreiben, sind diese oft Clickbait mit mangelhafter Quellenlage. Wir haben uns durch den Dschungel der Generationen-Berichterstattung geschlagen und dutzende solcher Artikel gelesen. Die junge „Generation Z“ (Jahrgang 1995 bis 2009) steht besonders im Fokus. Kaum ein Lebensbereich wird ausgespart, der sich nicht an den angeblichen Eigenarten der Gen Z aufhängen lässt – vom Schlaf- und Datingverhalten bis hin zur Arbeitsmoral.

Dünne Quellenlage

Viele der Artikel haben keinerlei journalistisches Gewicht.

Österreichs Medien sind voll mit PR-Fotos aus dem Österreichischen Bundeskanzleramt. Sie vermitteln uns Bilder unserer Politiker*innen, die nicht die Realität widerspiegeln.

Unsere Politker*innen sind super. Sie sind sympathisch, sie erklären uns die Welt, sie haben die Krisen im Griff. Diesen Eindruck könnte man bekommen, wenn man in Österreich eine Tageszeitung aufschlägt. Von den Bildern strahlen sie uns entgegen, adrett und kompetent.

Eine Gruppe homophober Schläger verprügelt systematisch junge Männer. Die Gruppe tarnt ihre Hassverbrechen und behauptet, sie würde Pädophile jagen. Medien tappen in die Falle: Sie übernehmen das Framing der Kriminellen viel zu unkritisch und verzerren so, worum es bei den Straftaten wirklich geht. Denn keines der Opfer war tatsächlich pädophil.

„Razzien: Polizei geht gegen Pädophilen-Jäger vor“, berichtet die Kronen Zeitung am Morgen des 21. März 2025. „Laut ‘Krone’-Infos handelt es sich um eine Aktion gegen die sogenannte ‘Pedo-Hunter-Szene’, die Selbstjustiz gegen Kinderschänder vornimmt“, heißt es weiter. Im nächsten Satz zitiert die Krone einen Beamten der Landespolizeidirektion Steiermark, der von Straftaten „unter dem Deckmantel der Selbstjustiz“ und einem „Hate-Crime-Delikt gegen eine bestimmte Personengruppe“ spricht.

Der „Deckmantel der Selbstjustiz“, den die Polizei später wiederholen wird, ist wichtig. Das bedeutet nämlich, dass die Täter Selbstjustiz lediglich als Vorwand nutzten, um ihre eigentlichen kriminellen oder ideologischen Motive zu verdecken. Den Tätern ging es nicht um Gerechtigkeit, sondern um Hass. Kein einziges Opfer ist der pädophilen Szene zuzuordnen, stellt die Polizei Freitagmittag klar. Und die Täter seien sich dessen „sehr wohl bewusst“ gewesen, betont der stellvertretende Landespolizeidirektor Joachim Huber.

Die Krone überarbeitet ihren Artikel, nennt die Täter im Titel nun „Dating-Jäger” und die Opfer „mutmaßliche Kinderschänder”. Aber reicht das?

In zahlreichen Medien ist zu lesen, dass Österreichs Luftraum „unüberwacht“ sei. Das hat faktisch nie gestimmt. Das Verteidigungsministerium dementierte die Berichte allerdings nicht – und hat dafür offenbar Gründe.

„Luftraum über Österreich seit Freitag ungeschützt“, berichtet die Kronen Zeitung am 17. November. Und weiter: „Seit Freitagnachmittag kann am Himmel über Österreich theoretisch jeder machen, was er will.“ Man meint einen neuen Missstand beim österreichischen Bundesheer aufgedeckt zu haben.

Zahlreiche Medien übernahmen die Geschichte, mal reißerischer, mal weniger. Die Kernbotschaft vermittelten sie jedenfalls allesamt: Der Luftraum über Österreich sei ungeschützt. Neben Heute und Oe24 verbreiteten auch Der Standard, Kurier und der ORF die Schreckensnachricht.

Dabei hätte schon ein bisschen Recherche gereicht, um erstens die Fakten zu ermitteln und zweitens den Spin zu riechen, der hier offenbar verbreitet wurde.

Doch der Reihe nach. Mit „Luftraum ungeschützt“ ist gemeint, dass am 16. und 17. November die Eurofighter nicht starten konnten. Der Grund dafür ist ein Überstundenabbau bei Fluglotsen.

In vielen österreichischen Onlinemedien erscheint regelmäßig Werbung für illegale Online-Casinos. Dazu kommt noch Werbung für legales Glücksspiel, die oft nicht als solche zu erkennen ist. Unsere Recherche zeigt: Das sind keine Einzelfälle, sondern hat System.

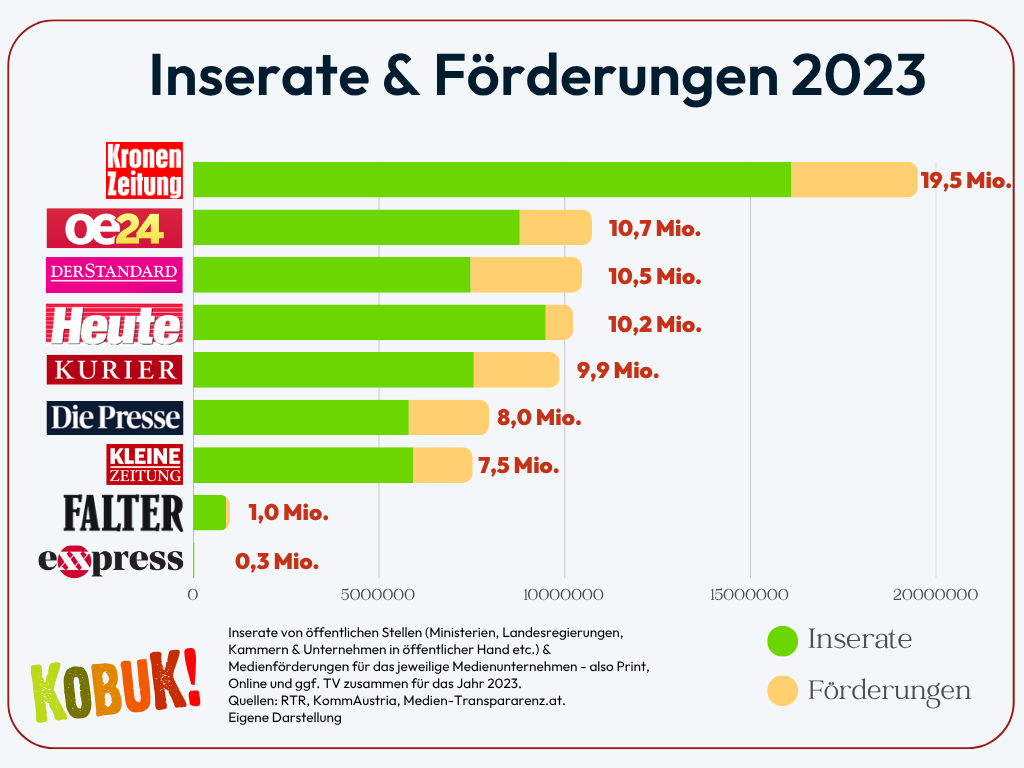

2023 haben etliche öffentliche Stellen deutlich weniger Geld an Medien ausgeschüttet, als noch im Jahr davor. Gleichzeitig mussten in diesem Jahr viele Medien einmal mehr Personal abbauen. Das zeigt, wie schwierig es geworden ist, schwarze Zahlen zu schreiben. Und auch, wie wichtig öffentliche Gelder für das Überleben mittlerweile sind.

Wie schon vergangenes Jahr wollen wir nüchtern aufzeigen, wie viel öffentliches Geld welche Zeitung im Jahr 2023 bekommen hat. Grob gesagt kann man öffentliche Gelder in zwei Kategorien unterteilen: Inserate und Förderungen.

Zu den Inseraten öffentlicher Stellen zählen etwa jene, die durch die Ministerien und das Bundeskanzleramt vergeben werden. Die Vergabe wird regelmäßig kritisiert – der Verdacht der Inseratenkorruption steht seit Jahren im Raum. Auch Kobuk hat mehrere Artikel dazu veröffentlicht.

Erst kürzlich hat beispielsweise die Oberstaatsanwaltschaft die WKSta angewiesen, zu ermitteln, ob OE24-Chef Wolfgang Fellner im Gegenzug für Inserate dem damaligen FPÖ-Chef Strache positive Berichterstattung versprochen und damit bestochen hat. Es gilt die Unschuldsvermutung. It’s a never ending story.

Zu Inseraten von öffentlichen Stellen zählen aber nicht nur Regierungsinserate. Als „öffentliche Stellen“ sind all jene Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen definiert, die vom Rechnungshof überprüft werden können. Also beispielsweise auch die Landesregierungen, die AK oder die WKÖ usw.

Bei diesen Geldern handelt es sich nicht immer ausschließlich um Steuergeld. Auch Unternehmen wie die ÖBB oder die Post zählen zu den öffentlichen Stellen.

Davon abgesehen gibt es Förderungen, die die öffentliche Hand vergibt. Wer sich hier einen Überblick verschaffen will, braucht einiges an Geduld, aber grob gesagt gibt es drei Töpfe: Presseförderung, Rundfunkförderung und Digitalisierungsförderung.

Neu dazu kommen hätte vergangenes Jahr eine „Qualitätsjournalismus-Förderung“ sollen. Aufgrund von Verzögerungen wurden die ersten Gelder aber erst im Mai 2024 ausbezahlt.

Zählt man alles zusammen, sieht es für das Jahr 2023 so aus:

2022 wurde erstmals eine Förderung vergeben, die Medien bei ihrer Digitalisierung unterstützen sollte. Einige Projekte erregten mit absurd hoch wirkende Summen für Aufsehen. Nun ist mehr als ein Jahr vergangen, deshalb wollten wir der Frage nachgehen, was aus dem öffentlichen Geld bisher geworden ist. Das gestaltete sich schwieriger als gedacht. An vielen Stellen mangelt es vollkommen an Transparenz.

Als 2022 das erste Mal die Digitalisierungstransformationsförderung vergeben wurde, sorgten einige Anträge für Stirnrunzeln. Der Radiosender „Welle 1“ kassierte 180.000 Euro für ein Projekt mit dem Titel „Selbstständiges Denken“, die Mediengruppe Österreich erhielt ca. 300.000 Euro für Newsletter und die Oberösterreichischen Nachrichten bekamen für ein Re-Design von nachrichten.at stolze 1,26 Millionen Euro. Es handelt sich um Steuergeld, daher wollte Kobuk wissen, was seither passiert ist. Wurden die Projekte umgesetzt? Sind Medien jetzt tatsächlich „digitalisierter“? Hat auch das Publikum etwas davon, dass diese Förderungen vergeben werden?

In einigen Fällen haben wir Antworten gefunden, aber in vielen anderen war es nicht möglich, die Verwendung der Fördermittel nachzuvollziehen. Aus einer Recherche über die Verwendung von Steuergeld wurde eine Geschichte über fehlende Transparenz.