Am 26. Dezember 2014 schickt das Wissenschaftsministerium eine Presseaussendung aus. Die APA übernimmt sie und in dessen Folge fast alle großen österreichischen Tageszeitungen. Überall liest man über den neuen „Studierenden-Rekord an Österreichs Hochschulen“, und über die vermeintlich „beliebtesten Universitätsstudien“. Tatsächlich sind sämtliche Medien hier aber auf den „Spin“ des Wissenschaftsministerium hereingefallen.

Entsprechend der Vorlage des Wissenschaftsministerium reiht die APA „die beliebtesten Studien“ nach der Zahl der tatsächlichen Studienanfänger. Doch die Zahl der Studienanfänger spiegelt nicht im Ansatz die eigentliche Beliebtheit der Studiengänge wider. Warum? Ganz einfach: Es gibt Aufnahmeprüfungen.

Bei der APA-Meldung und in den Zeitungsredaktionen wird beispielsweise die medizinische Aufnahmeprüfung MedAT nicht berücksichtigt. Letztes Jahr wollten über 12.000 Menschen Medizin studieren – so viele meldeten sich zur Aufnahmeprüfung an. Damit müsste Medizin eigentlich an erster Stelle des Beliebtheitsrankings stehen. Nur 1.560 von ihnen wurden aber zum Studium zugelassen, weil der Aufnahmetest die übrigen Bewerber raus selektierte. Medizin verschwindet somit aus den Top-5 der „beliebtesten Studien“ – einzig aus dem Grund, weil nicht mehr Menschen Medizin studieren dürfen. Dieser Aufnahmetest wird übrigens vom selben Ministerium verordnet, das auch die Pressemitteilung verschickte. Anstatt die Zahlen des Ministerium kritisch zu hinterfragen haben die Journalisten genau das Gegenteil ihres Jobs gemacht: Sie haben blind auf die Pressestelle vertraut.

Übrigens: Schon im Jahr 2012 geschah einigen österreichischen Medien ein ähnliches Missgeschick. Humanmedizin wurde damals unter den beliebtesten Studiengängen auf Platz 13 (1.584 Neuanfänger) angegeben. Nur der ORF angemerkte an, dass bei einigen Studien ein Aufnahmetest existiert, setzte allerdings trotzdem Studierende mit Interessenten gleich.

Barack Obama hat einer taumelnden Schwangeren, die bereits von anderen Personen gestützt wurde, die Hand entgegen gestreckt. Verschiedenste Medien stilisierten diese simple Geste des US-Präsidenten zu einer Heldentat und machten allein Obama zum Retter in höchster Not.

Der Tenor war in allen Medien derselbe: „Obama fing ohnmächtige Schwangere auf“ (orf.at) bzw. „Obama rettete Schwangere“ (oe24.at). Mal nannte man Obama einen „Nothelfer“ (APA, derstandard.at, nachrichten.at, wienerzeitung.at, news.at), oder gleich einen „heldenhaften Präsidenten“, der die Frau vor einem „gefährlichen Sturz bewahrte“ (heute.at).

Lobhudelei nahe am Personenkult. Davon abgesehen: Die Frau wurde gar nicht ohnmächtig. Aber urteilt selbst:

Die „Sport Bild“ hat am 20. März exklusiv in der Printausgabe berichtet, der Extremsportler Felix Baumgartner wolle zum Mond fliegen und suche noch einen Sponsor. Die dpa verbreitete die Nachricht, die APA übernahm sie. Nahezu alle größeren österreichischen Medien ebenso wie etliche deutsche Zeitungen veröffentlichten die Geschichte. Aber niemand fragte nach, ob die Meldung stimmt. So machte eine Ente ihre Runde.

Die Gratiszeitung „Heute“ brachte die Story am nächsten Tag sogar aufs Cover : „Ich will auf den Mond fliegen“. Die Online-Ausgaben der Kleinen Zeitung, News, Kurier, Salzburger Nachrichten, Kronen Zeitung, Standard, Ö3, und viele mehr stellten die Geschichte vom geplanten Mondflug mit leichten Variationen ins Netz. Die Salzburger Nachrichten, Kleine, Kurier u.a. brachten die Story auch gedruckt.

Nachdem am Sonntag auch „Österreich“ die Geschichte groß brachte, wurde es „Super-Felix“ offenbar zu viel. Auf Facebook dementierte Felix Baumgartner die Spekulationen.

Es ist immer wieder bemerkenswert mit welcher „billigen effekthascherei“ manche Medienvertreter versuchen Auflage zu machen!!! Als ich neulich beim Laureus Award gefragt wuerde ob ich noch Traeume habe sagte ich:“ Ja, ich wuerde gern zum Mond fliegen“. Daraus wurde dann- „Felix plant naechsten Coup!!“ Diese headline ist so weit von der Wahrheit entfernt wie die Erde vom Mond. Es gibt weder Plaene noch wurde jemals mit meinem langjaehrigen Partner Red Bull darueber gesprochen!!! Ich konzentriere mich in Zukunft auf’s Helikopter fliegen und meine Aufgabe als UN Botschafter. Also liebe Medienvertreter, wenn euch guter Journalismus am Herzen liegt dann schreibt Ihr genau das!! Wenn nicht- habt ihr mir recht gegeben!!Lg Euer Felix

Update: Die APA hat die Meldung von der dpa übernommen. Wir haben das oben im Text entsprechend ergänzt.

Ich fasse mal zusammen:

Ein junges, blondes Mädchen mit kurzem Rock („Heute”) wurde in einer Wiener Nacht-U-Bahn von zwei Männern, die „überraschend gut Deutsch gesprochen haben“ („Krone”) sexuell belästigt („Heute”) … also angepöbelt („Heute” im selben Artikel). Eine Lehrerin rief schließlich: „Schleicht’s euch raus, es reicht!“ und zog Parallelen zu einer Vergewaltigung in der selben U-Bahnlinie. Daraufhin eskalierte die Situation und die Frau wurde von einem dritten Mann ins Gesicht geschlagen (APA) oder auch von allen drei Männern verprügelt („Heute”). Wobei sie jedenfalls einen Kieferbruch erlitt (APA), um genau zu sein, einen Bruch des Oberkiefers („Heute”).

Um ganz genau zu sein, gar keinen Bruch:

„Frau S., Sie kommen gerade aus dem Spital, wie geht’s Ihnen?“

„Mir geht’s jetzt körperlich besser. Es ist der Kieferbruch ausgeschlossen worden, aber ich bin einfach geschockt.“

(ORF „heute mittag”, 27.12.)

Da hat also mitten in der Nacht eine Reisende in der Wiener U-Bahn einen Fausthieb kassiert, nachdem sie — nach eigenen Angaben — einen Streit mit aggressiven Fahrgästen verbal eskaliert hatte. Und daraus macht die größte Nachrichtenagentur des Landes eine „EILT“-Meldung.

Um das klarzustellen: Es geht hier nicht um Verharmlosung oder Entschuldigung dieses Vorfalls. Sondern darum, wie Journalisten auf Biegen und Kieferbrechen eine Gewaltserie herbeischreiben, weil nach einer schrecklichen Vergewaltigung das Thema „U-Bahn-Horror für Frauen“ gerade so schön „zieht“. Und um noch ein bisschen anzuschieben, hat „Heute“ sogar eine Presseaussendung zur Story gemacht (die erste seit Monaten). Damit andere Medien zeitnah aufspringen und die Mär von der unheimlichen Serie gemeinsam erst so richtig ins Rollen bringen.

Lob in diesem Zusammenhang an ORF.at, das einzige(?) Medium, das dem Kieferbruch ein „angeblich“ vorangesetzt und damit (sehr indirekt) den Tipp für diesen Kobuk gegeben hat.

Über Tote soll man nicht schlecht sprechen. Das hat die APA hier allerdings etwas zu wörtlich genommen:

Tiroler „Wasserbeleber“ Johann Grander gestorben

[…] Die Technologie wird inzwischen weltweit in den unterschiedlichsten Bereichen wie Industrie, Hotellerie und Gastronomie, Landwirtschaft und vor allem im Privatbereich eingesetzt. Für seine Verdienste und sein Lebenswerk wurde Grander mehrfach ausgezeichnet.

Es fällt kein kritisches Wort. Dabei ist Granders teure „Technologie“ wissenschaftlich und juristisch gesehen — wie soll man’s freundlich sagen — schlicht wirkungslos.

Auch unterschlägt die APA, dass es überparteiliche Bemühungen gab, Johann Grander das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst wieder abzuerkennen, weil er

[…] nachweislich überhaupt keine Leistungen auf dem Gebiet der Wissenschaft erbracht hat.

Unter anderem Die Presse und Kleine Zeitung haben den APA-Artikel online 1:1 übernommen und ihre Foren mittlerweile wegen Verstößen gegen die Kommentarregeln geschlossen. Der Standard hingegen hat nach heftiger Kritik im Forum die Agenturmeldung redaktionell ergänzt und weist nun immerhin schon eingangs auf die Wirkungslosigkeit hin.

Redaktionell ergänzt hat den Nachruf auch die U-Bahnzeitung „Heute“ — auf ihre Art — sie erklärt ihren Lesern in einem langen Online-Artikel „das Geheimnis des Grander-Wassers“. Unter anderem erfährt man da:

Wasser besitzt ein Immunsystem. […] Zwar sprudelt es frisch und wertvoll aus der Quelle, doch lange Transportwege, Druck in Leitungen, Handy-, Funk- und Radiowellen wirken negativ auf das Wasser ein – es verliert seine Lebendigkeit und erschlafft.

„Heute“-Leser kennen das Gefühl.

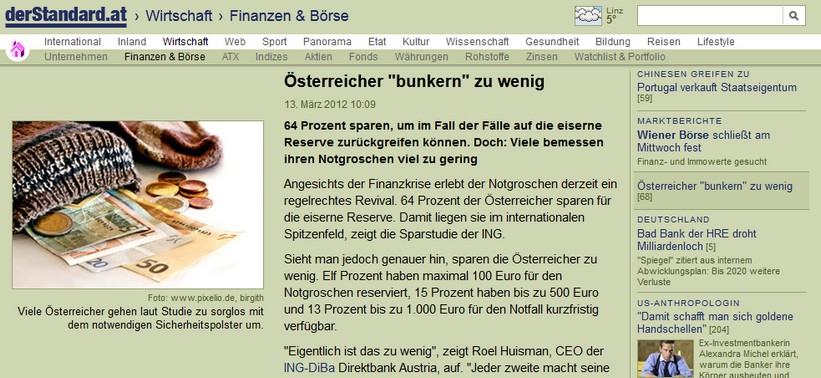

Eine Freundin von mir pflegt zu sagen, Enttäuschungen sind nichts Schlechtes, denn sie bedeuten das Ende einer Täuschung. In meinem Fall, dass ich dachte, derStandard.at gehört noch zu den „Guten“. Klar rutscht dort auch so einiges durch. Und wie überall wird mehr kopiert als recherchiert. Selbst grenzwertige P.R.ichterstattung haben wir im Online-“Standard” schon gesehen. Aber: Grundlegende journalistisch ethische Mindeststandards werden dort nicht unterschritten. Dachte ich.

Links: PR-Aussendung von ING-DiBa

Rechts: Redaktioneller (ja wirklich) Artikel auf derStandard.at

Alle inhaltlichen Änderungen und Ergänzungen der Redaktion habe ich farblich hervorgehoben.

ING-DiBa:

[…] 64% sparen, damit sie im Fall der Fälle auf ihre eiserne Reserve zurückgreifen können. Jedoch: viele bemessen ihren Notgroschen viel zu gering.

derStandard.at:

64 Prozent sparen, um im Fall der Fälle auf die eiserne Reserve zurückgreifen können. [sic!] Doch: Viele bemessen ihren Notgroschen viel zu gering

Angesichts der Finanzkrise erlebt der Notgroschen derzeit ein regelrechtes Revival. 64% der Österreicher sparen für die eiserne Reserve und damit liegt die Alpenrepublik im internationalen Spitzenfeld. Das zeigt die Sparstudie der ING auf. Sieht man jedoch genauer hin, sparen die Österreicher zu wenig. […]

11% haben maximal 100 Euro für den Notgroschen reserviert, 15% haben bis zu 500 Euro und 13% bis zu 1.000 Euro für den Notfall kurzfristig verfügbar.

Angesichts der Finanzkrise erlebt der Notgroschen derzeit ein regelrechtes Revival. 64 Prozent der Österreicher sparen für die eiserne Reserve. Damit liegen sie im internationalen Spitzenfeld, zeigt die Sparstudie der ING.

Sieht man jedoch genauer hin, sparen die Österreicher zu wenig. Elf Prozent haben maximal 100 Euro für den Notgroschen reserviert, 15 Prozent haben bis zu 500 Euro und 13 Prozent bis zu 1.000 Euro für den Notfall kurzfristig verfügbar.

„Eigentlich ist das zu wenig“, zeigt Roel Huisman, CEO der ING-DiBa Direktbank Austria, auf. „Jeder zweite macht seine Sache gut und legt genug zur Seite. Doch zu viele Österreicher gehen noch immer zu sorglos mit dem notwendigen Sicherheitspolster um. Die einfache Faustformel lautet hier, dass es zumindest zwei Nettogehälter für den Notfall sein sollten, die auf einem täglich verfügbaren Sparkonto liegen und gut verzinst werden.“

„Eigentlich ist das zu wenig“, zeigt Roel Huisman, CEO der ING-DiBa Direktbank Austria, auf. „Jeder zweite macht seine Sache gut und legt genug zur Seite. Doch zu viele Österreicher gehen noch immer zu sorglos mit dem notwendigen Sicherheitspolster um. Die einfache Faustformel lautet hier, dass es zumindest zwei Nettogehälter für den Notfall sein sollten, die auf einem täglich verfügbaren Sparkonto liegen und gut verzinst werden.“

Der Notgroschen international betrachtet

Notgroschen international betrachtet

Im internationalen Vergleich sind die Österreicher Notgroschen-Meister. Nur die Luxemburger und Holländer sparen noch mehr. Während hierzulande 43% mehr als 1.500 Euro angespart haben, sind es in Luxemburg 59% und in den Niederlanden 55%. In Deutschland sind es 40% und in Frankreich nur 31%.

Im internationalen Vergleich sind die Österreicher aber Spar-Meister. Nur die Luxemburger und Holländer legen noch mehr zurück. Während hierzulande 43 Prozent mehr als 1.500 Euro angespart haben, sind es in Luxemburg 59 Prozent und in den Niederlanden 55 Prozent. In Deutschland sind es 40 Prozent und in Frankreich nur 31Prozent .

Von solchen Ergebnissen können – unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Faktoren und der weitaus geringeren Einkommen – etwa die Rumänen oder Polen nur träumen. Nur 10% (Rumänien) bzw. 17% (Polen) können hier mehr als 1.500 Euro für den Notfall sparen. Etwa ein Drittel spart in diesen Ländern maximal 100 Euro und ein weiteres Drittel bis zu 500 Euro.

Von solchen Ergebnissen können – unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Faktoren und der weitaus geringeren Einkommen – etwa die Rumänen oder Polen nur träumen. Nur zehn Prozent (Rumänien) bzw. 17 Prozent (Polen) können hier mehr als 1.500 Euro für den Notfall sparen. Etwa ein Drittel spart in diesen Ländern maximal 100 Euro und ein weiteres Drittel bis zu 500 Euro.

Was wenig wundert: den kleinsten Finanzpolster haben die Thailänder. Nur 4% haben hier mehr als 1.500 Euro zur Verfügung. 44% hätten für den Notfall maximal 100 Euro übrig und 34% maximal 500 Euro.

Was wenig wundert: Den kleinsten Finanzpolster haben die Thailänder. Nur vier Prozent haben hier mehr als 1.500 Euro zur Verfügung. 44 Prozent hätten für den Notfall maximal 100 Euro übrig und 34 Prozent maximal 500 Euro. (red, derStandard.at, 13.3.2012)

Über die ING International Study (IIS)

Wissen

Die ING International Study (IIS) ist eine weltweite Online-Umfrage im Auftrag der ING Bank. In insgesamt 19 Ländern, in denen ING Retail und ING Direct Banking aktiv ist, wurden finanzielle Entscheider ab 18 Jahren befragt. Repräsentativ nach Geschlecht und Alter wurden pro Land rund 1.000 Menschen befragt (Slowakei 500, in China 910, Thailand 922, Kanada 988, Indien 1.007, Luxemburg 1.008 und in den Niederlanden 1013), insgesamt n=18.348.

Die ING International Study (IIS) ist eine weltweite Online-Umfrage im Auftrag der ING Bank. In insgesamt 19 Ländern, in denen ING Retail und ING Direct Banking aktiv sind, wurden finanzielle Entscheider ab 18 Jahren befragt. Repräsentativ nach Geschlecht und Alter wurden pro Land rund 1.000 Menschen befragt (Slowakei 500, in China 910, Thailand 922, Kanada 988, Indien 1.007, Luxemburg 1.008 und in den Niederlanden 1013), insgesamt n=18.348.

Auch Die Presse, Kurier, Wirtschaftsblatt, NEWS, Neues Volksblatt und Salzburger Nachrichten haben die APA hat den Werbetext ohne erkennbare journalistische Eigenleistung übernommen, allerdings erheblich gekürzt. Zudem haben sie ihre Artikel mit der irreführenden Quellenangabe „APA“ zur Agenturnachricht geadelt. Statt auf das PR-Portal „APA OTS“ zu verweisen. [Danke an Thomas für den Update-Hinweis.]

Update 16. März: Der Online-Standard hat auf Twitter reagiert und Konsequenzen angekündigt:

@bassena Der Umgang mit dem Pressetext war absolut nicht korrekt. Intern werden Konsequenzen gezogen, der Text offline gestellt (ssc) #kobuk

— derStandard.at (@derStandardat) March 16, 2012

Drastische Erhöhung der Hundesteuer in Wien! Wie drastisch, scheint für viele JournalistInnen nebensächlich zu sein. Denn Orf.at, Kleine.at, Krone.at, Oe24.at, Wienerzeitung.at, DerStandard.at und DiePresse.com verwendeten offenbar mehr Zeit darauf, möglichst süße Hundefotos zu finden, als nachzurechnen: Eine Änderung 43,60€ auf 72€ entspricht einer Erhöhung von 65,14%.

Drastische Erhöhung der Hundesteuer in Wien! Wie drastisch, scheint für viele JournalistInnen nebensächlich zu sein. Denn Orf.at, Kleine.at, Krone.at, Oe24.at, Wienerzeitung.at, DerStandard.at und DiePresse.com verwendeten offenbar mehr Zeit darauf, möglichst süße Hundefotos zu finden, als nachzurechnen: Eine Änderung 43,60€ auf 72€ entspricht einer Erhöhung von 65,14%.

Den Ursprungsfehler dürfte die APA gemacht haben, auf die sich die meisten Medien beziehen. Einige Medien haben den Fehler inzwischen unauffällig korrigiert.

Den Hundefoto-Kindchenschema-Wettbewerb hat meines Erachtens übrigens Krone.at gewonnen.

Nachtrag: Inzwischen haben alle der genannten Medien den Fehler ausgebessert.

Wie geschickt McDonald’s das PR-Geschäft beherrscht, sieht man alleine daran, dass auf Wikipedia das ehemals seitenlange Kapitel „Kritik“ (hier eine Archivversion) mittlerweile vollständig aus dem Inhaltsverzeichnis verschwunden ist — die Konkurrenz hatte da bislang nicht so viel Glück.

Wie geschickt McDonald’s das PR-Geschäft beherrscht, sieht man alleine daran, dass auf Wikipedia das ehemals seitenlange Kapitel „Kritik“ (hier eine Archivversion) mittlerweile vollständig aus dem Inhaltsverzeichnis verschwunden ist — die Konkurrenz hatte da bislang nicht so viel Glück.

Auf derStandard.at hat der Konzern nun aber einen PR-Coup gelandet, der neue Maßstäbe setzt: Über rekordverdächtige 23 (!) Fotoseiten hinweg zieht sich die brave Nacherzählung einer von McDonald’s gesponserten Landpartie für Journalisten.

Kopiert man die Bildtexte der Klickstrecke ungekürzt auf eine einzige Bildschirmseite, dann sieht das so aus (keine Sorge, das muss niemand lesen, das Vollzitat soll nur den enormen Umfang illustrieren — alle PR-untauglichen Abschnitte, die journalistische Distanz erkennen lassen, habe ich farblich hervorgehoben):

Nur stressfreie Erdäpfel werden Pommes

Zwei rote Erntetraktoren durchpflügen die schwarze Erde des Erdäpfelackers einen Steinwurf von der tschechischen Grenze entfernt. Hier, wo sich Maisfeld an Weingarten und Rapsacker an Erdäpfelfeld schmiegen, die Pulkau durchs Land fließt, gleich hinter Hollabrunn, hier hat die Erntezeit begonnen. Seit einigen Tagen fahren Erntehelfer mit den Traktoren über die Äcker und sortieren schon einmal vor, was die Erde des Weinviertels so hergibt.

Maximilian Hardeggs 60-Hektar-Feld gibt einiges her, nämlich Erdäpfel der Sorte Innovator (im Bild). Was ein bisschen noch [sic!] dem neuesten Superhelden eines Comics klingt, sind im echten Leben jene Kartoffeln, aus denen, wenn sie einmal groß sind, die Pommes Frites bei McDonald’s werden. Die Fastfood-Kette gerät schließlich auch immer wieder ins Kreuzfeuer der Kritik, an der immer dicker werdenden Gesellschaft schuld zu sein. In den USA legen sich Ärzte und Eltern mit dem Laberl-Brater an, vor allem die Kindermenüs sorgen da für Ärger. Gerade Pommes sind nicht gerade als Schlankmacher bekannt, auch wenn der Rohstoff eigentlich unbedenklich ist.

Deswegen ist auch am angeblich heißesten Tag des Sommers eine Journalistentruppe mit dem Bus aus Wien ins ferne Niederösterreich angereist, um sich nun am Acker wiederzufinden. Das Ziel: Den Weg des Erdapfels bis zur Pommes nachgehen, vom Acker bis in die Papp-Schachtel.

Unter der sengenden Hitze haben es die Schaulustigen sicher besser, als die Erntehelferinnen auf dem Traktor, die schon seit dem frühen Morgen ein ums andere Mal die Kartoffel grob von Erde reinigen und vorsortieren.

150 Millionen Gäste habe man im abgelaufenen Jahr bedient, erklärt Andreas Schmidlechner, Marketing-Chef von McDonald’s Österreich. Auch wenn die Kette international agiert, in Österreich will man vor allem den Geschmack der Österreicher treffen. Und das sieht man dann auch bei den Pommes, so Schmidlechner. (Im Bild, v.l.n.r.: Stephan Mikinovic, Geschäftsführer der AMA Marketing, Maximilian Hardegg, Andreas Schmidlechner, Marketing-Chef bei McDonald’s Österreich, Gerfried Pichler, Geschäftsfüher von Frisch & Frost mit Innovator)

Vorwiegend österreichische Produkte zu verwenden, das hat man sich bei McDonald’s Österreich auf die Fahnen geheftet. Zu ungefähr zwei Drittel schaffe man das auch, so Pressesprecherin Ursula Riegler: Eier aus Freilandhaltung, Rindfleisch oder Gemüse mit dem AMA-Gütesiegel, das alles steht am fixen Speiseplan. Schwierig werde es mit der rein österreichischen Qualität nur da, wo entweder die benötigten Mengen nicht produziert werden können, wie zum Beispiel beim Geflügelfleisch, oder wo einfach saisonal nicht immer alles innerhalb Österreichs verfügbar ist, wie beim Salat oder den Gurken.

Die Erdäpfel kommen laut eigenen Angaben jedenfalls zu 100 Prozent aus heimischem Anbau. Zum Beispiel eben von Maximilian Hardeggs Gut in Niederösterreich. Sein Hof ist eine sogenannte Flagship Farm. Ein Konzept, mit dem McDonald’s in ganz Europa einerseits vorzeigewürdige Landwirtschaften auszeichnet, andererseits auch Anschauungsmaterial in Sachen Best Practice aufzeigen will. Elf solche Betriebe gibt es über den Kontinent verteilt, alle in verschiedenen Bereichen. Der Vorzeige-Erdäpfelbauer zeigt, was ihm wichtig ist.

Hardegg legt sehr viel Wert darauf, dass seine Landwirtschaft nicht die Gegend zerstört. Biodiversität und Kreislauflandwirtschaft sind die Schlagwörter, hinter denen sich eine Vielzahl an Maßnahmen und Grundsätzen verbergen: Die Ackerflächen sind relativ klein. Dafür ziehen Baumreihen, Sträucher, aber auch Wasserverläufe der Pulkau natürliche Trennlinien zwischen den Feldern. Das fördere und garantiere Lebensraum für Getier, erklärt Maximilian Hardegg. Und was für Singvögel und Wild nicht schlecht ist, ist es für den Menschen wohl auch nicht.

Für die Innovator-Erdäpfel, aus denen dann die McFries werden, gilt, was Kartoffeln so gemein ist: Sie mögen keinen Stress. Und stressen lassen sich die Knollen vor allem durch das Wetter: Zu wenig Regen mögen sie genauso wenig wie zu viel. Heuer sei ein ganz gutes Jahr gewesen, meint Obergutsverwalter Herbert Eder (im Bild). Was die Menschen eher stresste, nämlich das miese Wetter der vergangenen Wochen, ließ die Erdäpfel prächtig gedeihen, auf zusätzliche Bewässerung konnte verzichtet werden.

Der Erntetraktor tuckert ohne Unterlass über das Feld – wenn er voll ist, dann wird gleich auf die Lkws verladen. Dass die maschinelle Ernte so einwandfrei funktioniert, liegt vor allem daran, dass es keine Steine in der Erde gibt, das Aussortieren auf dem Wagen also recht schnell geht, vor allem solange die Erde sich noch nicht durch überlange Trockenheit verfestigt hat. Im Moment reichen zwei Erntehelfer, die vorwiegend aus dem benachbarten Tschechien kommen, am Wagen aus. Bis zu zehn könnten es aber schon werden, wenn sich die Bedingungen ändern, erklärt der Obergutsverwalter.

Innovator-Kartoffel sind eine helle Sorte, sie zeichnen sich durch eine „relative Weißfleischigkeit“ aus, sagt der Fachmann. Für McDonalds ist das auch wichtig, zu gelbe Pommes will man nicht. Auch nicht zu weiße, darauf stehen nämlich eher die Nachbarn aus Deutschland, weiß Schmidlechner zu erzählen. Die Innovator-Erdäpfel seien perfekt, gleichmäßig mehlig und eben nicht zu gelb. Jene Knollen, die gerade aus der Erde des Weinviertels gehoben wurden, müssen derzeit sofort verarbeitet werden. Noch können die Kartoffeln nicht gelagert werden, damit beginne man erst im Herbst.

Exkurs: Dieser Innovator ist zu klein, er wird nicht zu Pommes. Seine Zukunft ist ungewiss.

Gut, dass der Erdäpfel-Verarbeiter Frisch & Frost nicht weit weg ist. Aus bis zu 110.000 Tonnen Erdäpfeln produziert der Tiefkühlspezialist 50.000 Tonnen Pommes, erklärt Gerfried Pichler, Geschäftsführer von Frisch & Frost. 8.500 Tonnen davon gehen an McDonald’s Österreich, weitere 28.200 Tonnen an die Dependancen der Fastfoodkette in Italien, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien und Slowenien.

Für Zahlenfreaks: Täglich produziert das Hollabrunner Unternehmen 69 Millionen Pommes Frites, davon werden ungefähr 45.000 im Labor auf Herz und Nieren überprüft. Bevor sie aber dahin gelangen, muss aus der Knolle erst einmal ein Stäbchen werden. Und das geht so:

Direkt vom Lkw gelangen die Frisch & Frost-Kisten mit dem wertvollen Kartoffel-Inhalt in Lagerhallen oder direkt auf die meterlangen Förderbänder. Und so ein Pommes hat eine lange Beauty-Prozedur hinter sich, bevor es auf dem Teller oder in der roten Papp-Schachtel landet.

Weil das alles auch hygienetechnisch ein sensibler Bereich ist, werden wir Besucher in kleidsame Vlies-Mäntelchen gehüllt und müssen Schmuck und anderen Kram ablegen. Auch für die Haarpracht gibt’s ein schmuckes Netz – für die Besucher ein grünes, für die Mitarbeiter ein weißes. Damit man von der Weite sieht, wer Plan hat und wer nicht.

Zuerst werden die Erdäpfel mechanisch gereinigt, also von Erde befreit. Dann kommt ein ordentliches Bad dran, damit auch der letzte Rest vom Dreck weg ist. Heiß ist es in der Wasch- und Reinigungsanlage.

Bei den weiteren Schritten wird es aber noch heißer. Auf rutschigem Boden kann man den Erdäpfeln zusehen, wie sie noch mit Schale, ein paar Meter weiter schon nackt, also geschält, unablässig weiter auf Förderbändern durch die Halle gleiten. (im Bild: Ein Mitarbeiter von Frisch & Frost kontrolliert die geschälten Erdäpfel und schneidet, wenn nötig, etwas weg oder wirft die Knolle raus)

Mit 80 km/h werden die Erdäpfel dann auf die Messer geschossen, erklärt Geschäftsführer Pichler. Gleichmäßig geschnittene Pommes kommen dann heraus. Mit hochsensiblen Kameras werden die Stäbchen längenvermessen. Wer nicht reinpasst, fliegt raus. Oder wird auf Form geschnitten, wenn das jeweilige Pommes zum Beispiel einen braunen Fleck hat. (im Bild: so sehen die Messer aus, die aus einem Erdapfel Pommes machen)

Das Ganze schaut mittlerweile schon aus, wie echte Pommes, …

… wird letztlich noch blanchiert, vorfrittiert und …

… dann schockgefrostet. Fertig sind die Pommes. Ganz zum Schluss werden sie noch verpackt und auf Palletten gestapelt und ab geht’s in Richtung Friteuse.

In den McDonald’s-Filialen wechseln täglich rund 150.000 Portionen Erdäpfel-Stäbchen den Besitzer. Herausgebacken werden sie übrigens in einer Mischung aus Sonnenblumen- und Rapsöl, bei konstanten 168 Grad Celsius. Seit 1977 frittiert und bratet die Fastfoodkette auch Österreicher an. Aus dem ursprünglich ersten „Restaurant“, wie betont wird, wurden mittlerweile 176, Tendenz steigend. Allein heuer sollen sechs neue Filialen dazukommen, in den nächsten drei bis vier Jahren will man weiter wachsen. Wo denn noch Platz sei? Schmidlechner zählt Autobahnen, Bahnhöfe, aber auch Gegenden am Land auf, die durchaus noch Potenzial bieten. ([…], derStandard.at, 24.8.2011)

Ich sag’s zur Sicherheit noch mal:

Das ist keine Werbeeinschaltung, sondern ein redaktioneller Artikel auf derStandard.at.

Danke an Christoph F. für den Hinweis.

Nummer 1: Am Mittwoch veröffentlichte DerStandard.at diesen Filmtipp.

Nummer 1: Am Mittwoch veröffentlichte DerStandard.at diesen Filmtipp.

Auf welchem Sender der Film nun gezeigt wird, will uns DerStandard.at an dieser Stelle nicht verraten. Erst ein Leser-Kommentar unter dem Filmtipp macht darauf aufmerksam, dass „Der Busenfreund“ auf ARTE ausgestrahlt wurde.

Nummer 2: Die Falter-Ausgabe vom 18.5. lässt anhand eines Artikels vermuten, dass in der Redaktion Twitter und Twitpic nur selten genutzt werden.

Abgesehen davon, dass Twitter seinen Nutzern nicht 160 sondern nur 140 Zeichen zur Verbreitung von Informationen zur Verfügung stellt, suggeriert der Artikel, dass Twitter Eigentümer des Tools Twitpic wäre. Twitpic steht jedoch im Eigentum von Noah Everett, nicht von Twitter. Twitter selbst ist also – zumindest in diesem Falle – keineswegs „ins Visier von Informationsschützern geraten“.

Abgesehen davon, dass Twitter seinen Nutzern nicht 160 sondern nur 140 Zeichen zur Verbreitung von Informationen zur Verfügung stellt, suggeriert der Artikel, dass Twitter Eigentümer des Tools Twitpic wäre. Twitpic steht jedoch im Eigentum von Noah Everett, nicht von Twitter. Twitter selbst ist also – zumindest in diesem Falle – keineswegs „ins Visier von Informationsschützern geraten“.

Die „Taz“, auf die sich der Falter bezieht, macht es richtig und erkennt den Unterschied zwischen Twitpic und Twitter.

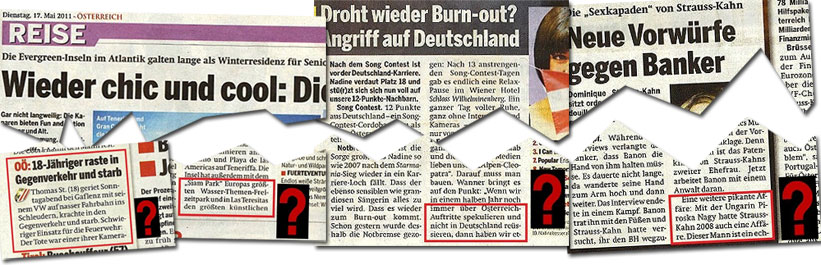

Nummer 3: Dass nicht nur Onlineredakteure öfters mal den Faden verlieren, beweist uns „Österreich“ am 17. Mai. Ganze vier (!) Artikel waren ohne sinnvolles Ende in die fertige Ausgabe gelangt:

(Scans von Artikeln auf den Seiten 3, 6, 10 und 21.)

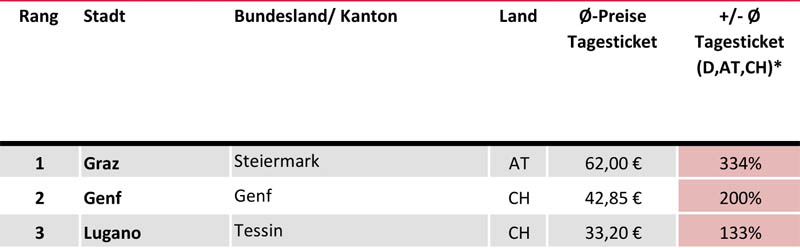

Wer in der Grazer Innenstadt sein Auto in eine Parkgarage stellt, muss ordentlich blechen. Zumindest laut einer „Studie“ des Webportals Hotelreservierung.de. Darin wurden 339 Parkhäuser in ganz Europa verglichen, und die Stadt Graz ist absoluter Preis-Spitzenreiter. Durchschnittlich zahle man hier 62 Euro pro Tag:

Aber es kommt noch teurer:

So kassiert ein Parkhaus in Graz in Österreich sage und schreibe 96 Euro [für ein Tagesticket, Anm. des Autors], was 573% über dem internationalen Schnitt von 14,27€ liegt.

96 Euro pro Tag! Wahnsinn! Dem Horrorpreis liegt eine einfache Rechnung zugrunde: 4 Euro Stundenpreis x 24 Stunden = 96 Euro. Diese Milchmädchenrechnung kam zustande, weil für die Studie nur online recherchiert wurde und für Graz gerade einmal zwei Parkhäuser (statt etwa 30) herangezogen wurden (ganz unten im Bild, unter dem Punkt Erhebungsbasis). Und auf der Website des Parkraumservice Graz fand man bis vor wenigen Tagen eine wichtige Info noch nicht: Dass es jeweils ein Tagesmaximum von 40 Euro gibt. Könnte man aber, zum Beispiel, leicht per Telefonat oder über die Arbeiterkammer (PDF) herausfinden. Die knapp 100 Euro pro Tag sind also falsch, ebenso der Grazer Durchschnitt von 62 Euro, der liegt laut Arbeiterkammer-Tabelle etwa bei 23 Euro.

Trotzdem kam der Bericht über die horrenden Parkgaragenpreise in Graz in zahlreichen österreichischen Medien. Beispielsweise auf Orf.at, wo der unbekannte Autor pflichtbewusst angibt, die Geschichte online gegenrecherchiert zu haben. Und da fand er eben kein Tagesmaximum. Vielleicht wäre hier die gute alte Telefonrecherche besser gewesen. Auf DerStandard.at ist zudem verwirrterweise einmal von 93, einmal von 96 Euro die Rede.

Dass es auch anders geht, zeigt die Kleine Zeitung. Dort hat man sorgfältiger recherchiert und bei Parkraummanager Günter Janezic nachgefragt.

Danke an Lukas A. für den Hinweis via Facebook.