Woher kommt der Name Kobuk? Und was erzählt er uns über Zeitungen – damals und heute? Ein paar Antworten und eine Zeitreise – zu Ehren Helmut Qualtingers, der heute 97 Jahre alt geworden wäre.

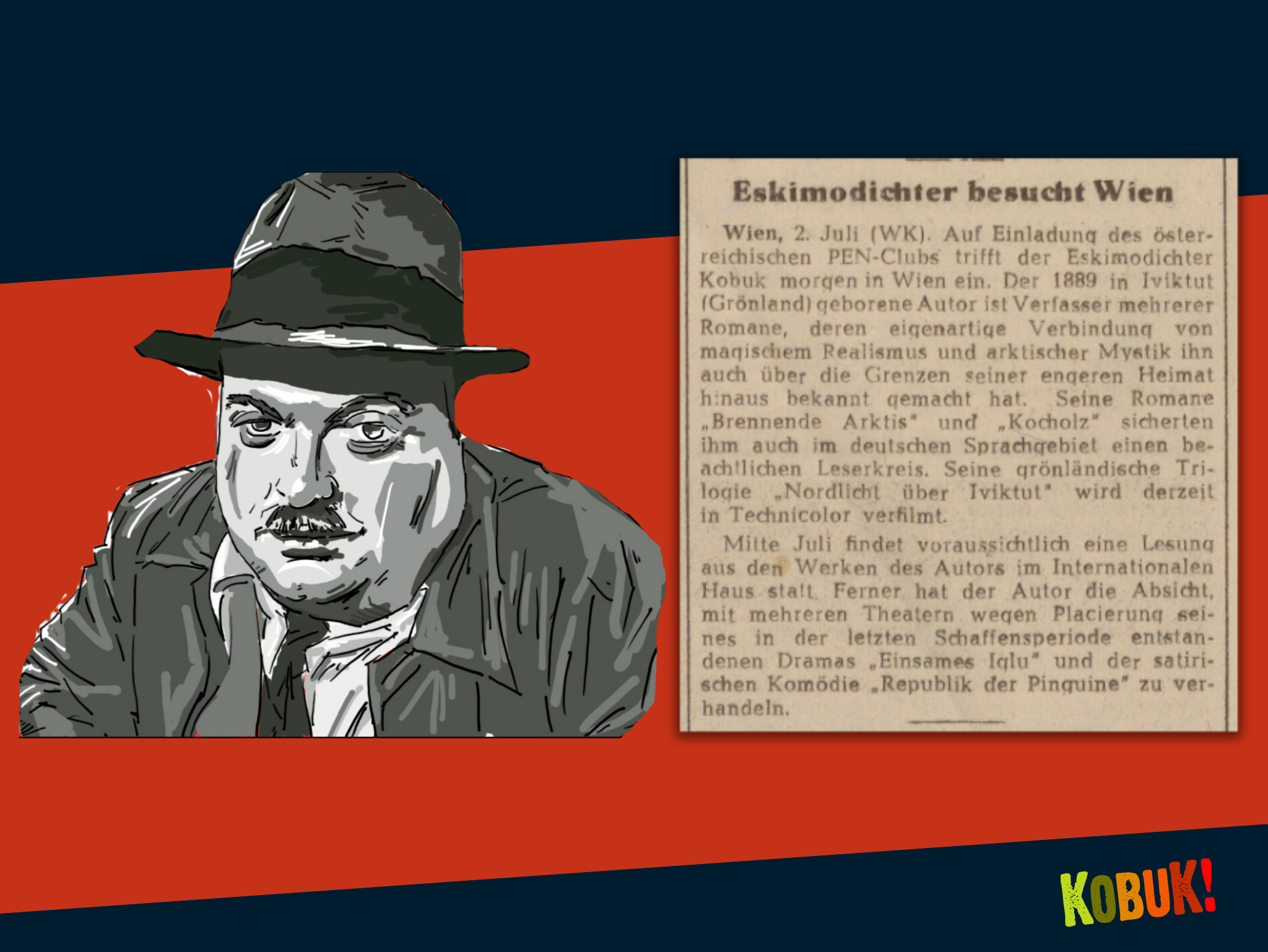

Links: Helmut Qualtinger als „Herr Karl“ (1961). Credit: Shivaelektra. Rechts: Helmut Qualtinger als „Kobuk“ (Wiener Kurier, 02. Juli 1951).

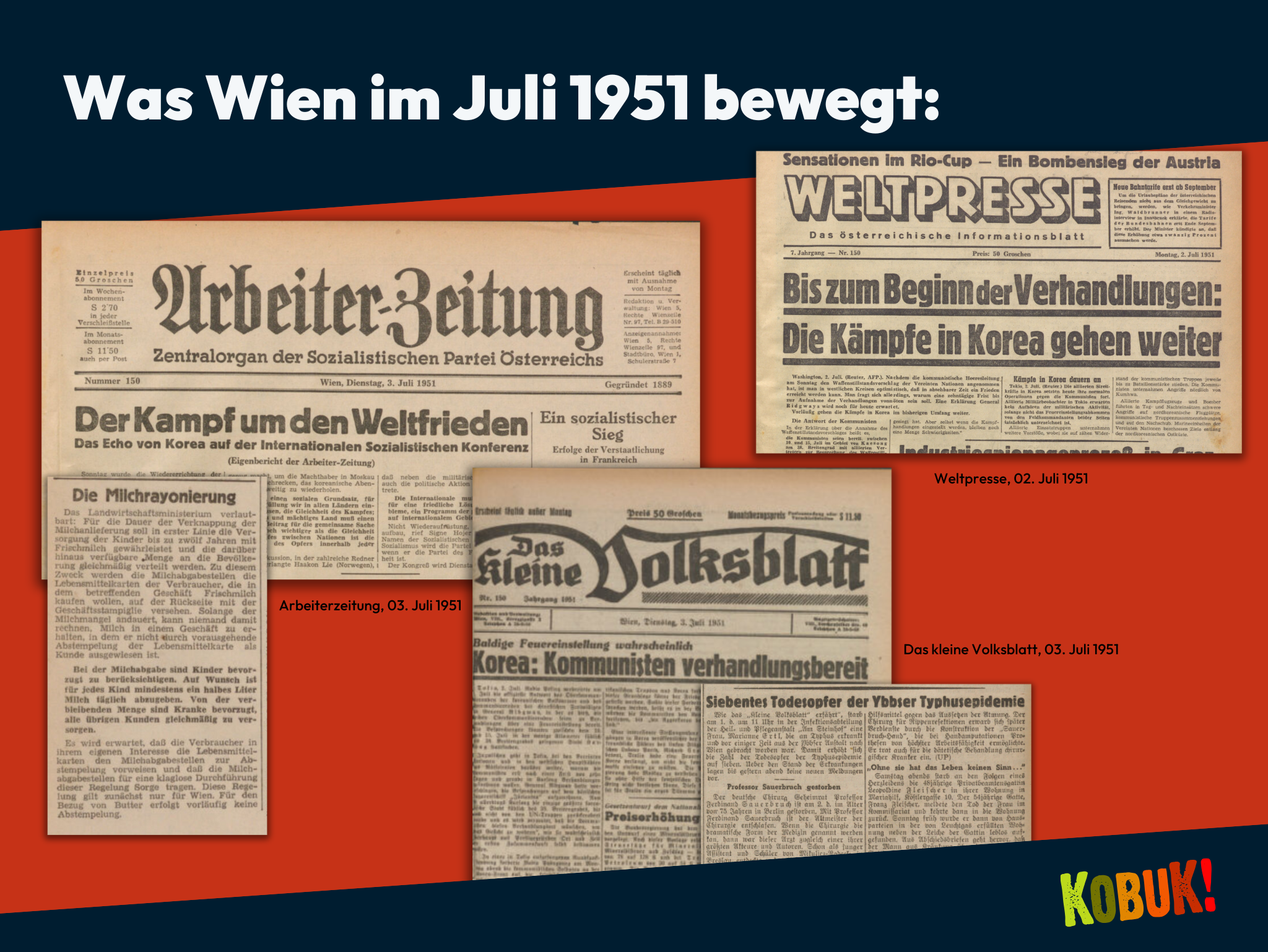

Um den Ur-Kobuk zu finden, müssen wir ins Jahr 1951 reisen. 1951 – das heißt Nachkriegszeit, mitten in der Wiederaufbauphase. Österreich war noch Besatzungsgebiet, die Pressefreiheit eingeschränkt und die Zeitungslandschaft stark politisch kontrolliert. Da gab es zum Beispiel die sozialistische Arbeiterzeitung, das ÖVP-nahe Kleine Volksblatt oder die Österreichische Zeitung, Organ der Sowjets.

Konkret wollen wir zum 2. Juli 1951 reisen. In diesen Tagen beschäftigte das Land wieder einmal eine Typhus-Epidemie, ständiger Begleiter der Nachkriegszeit, und eine neue Milchrayonierung. „Rayoniert“ wurden Lebensmittel in Wien, wenn sie knapp wurden. Für Milch galt nun: Ein halber Liter pro Kind, dann die Kranken, dann die restliche Kundschaft.

Auf Grönland gibt es keine Pinguine

Zwischen Meldungen über neue Typhus-Toten und Berichte über eine neue Weltordnung findet sich an diesem Tag aber auch eine etwas skurrile Nachricht:

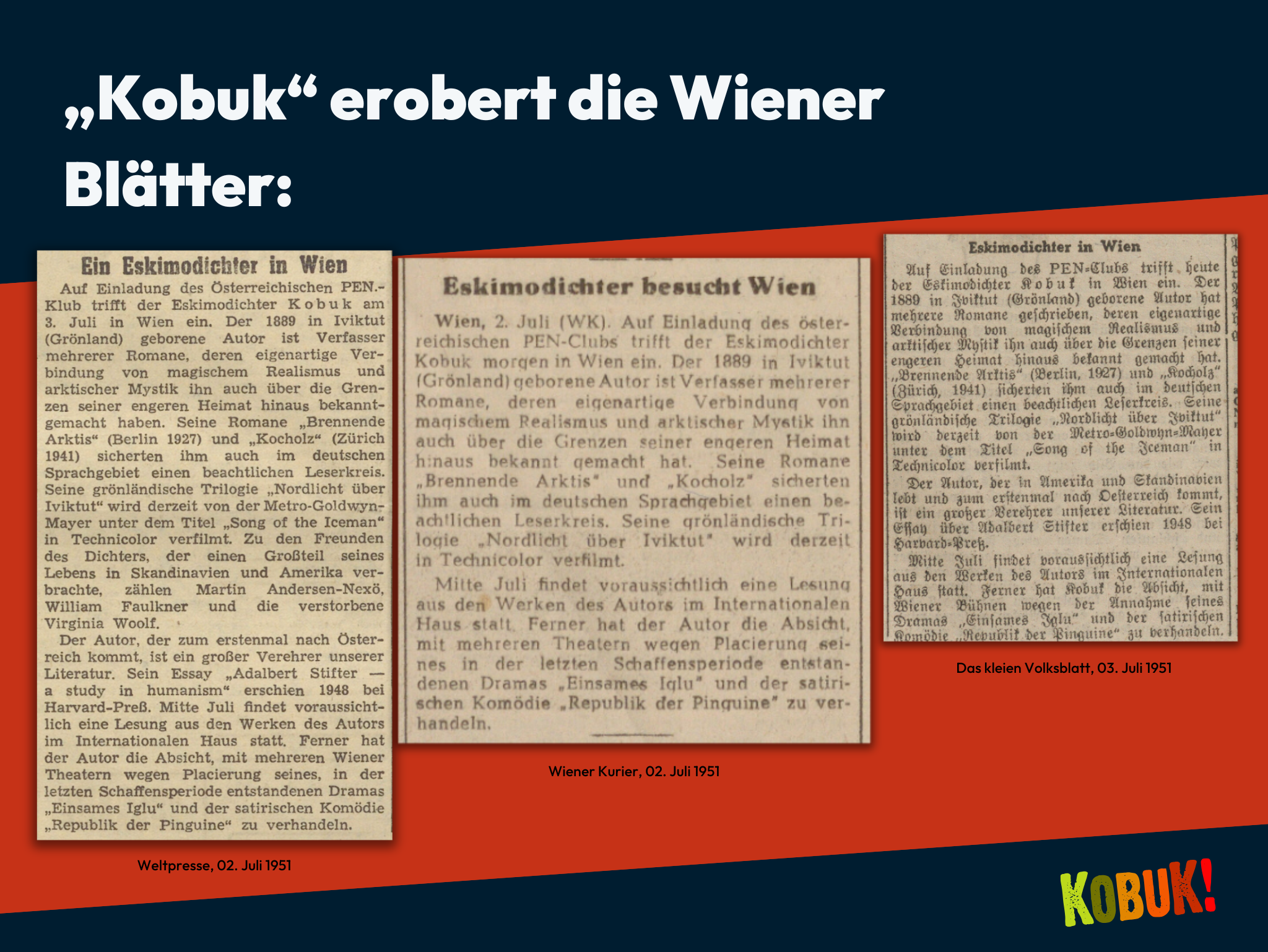

Ein Eskimodichter in Wien: Auf Einladung des Österreichischen PEN-Klub trifft der Eskimodicher Kobuk am 3. Juli in Wien ein. Der 1889 in Iviktut (Grönland) geborene Autor ist Verfasser mehrerer Romane, deren eigenartige Verbindung von magischem Realismus und arktischer Mystik ihn auch über die Grenzen seiner engeren Heimat hinaus bekannt gemacht haben.

Weltpresse, 2. Juli 1951, S.5

Die Ankunft dieses Vertreters „arktischer Mystik“ kündigte neben der Weltpresse – zuvor Sprachrohr der britischen Besatzung, zu dem Zeitpunkt SPÖ-nah – auch der Wiener Kurier an, der unter dem Einfluss der US-Besatzung stand.

Das Kleine Volksblatt zog am 3. Juli nach: Der heute anreisende „Kobuk“ sei ein „großer Verehrer unserer Literatur“. Zweck seiner Reise sei unter anderem, mit österreichischen Theatern die Aufführung seiner satirischen Komödie „Republik der Pinguine“ zu verhandeln. Dass es in Grönland gar keine Pinguine gibt, machte jedenfalls niemanden stutzig.

Reporterinnen und Fotografen erwarteten diesen unbekannten Kobuk, über den die Redaktionen aber bereits viel wussten, am Wiener Westbahnhof. Aus dem Zug stieg, in Pelzmantel und Pelzmütze gekleidet, Helmut Qualtinger. Als ihn ein Radioreporter nach seinem Eindruck von Wien fragt, soll Qualtinger die legendäre Antwort gegeben haben: „Haas is!“.

Medienkritik der anderen

„Kobuk“ war also offenbar ein Fake, wie wir heute sagen würden. Bis zum Kleinen Volksblatt hat sich das aber nicht herumgesprochen. Am 4. Juli veröffentlichte das Blatt ein Erratum: Dem Dichter Kobuk wurde fläschlicherweise der Roman „Kochholz“ zugeschrieben, der jedoch von dem Amerikaner William Faulkner stammt. Bald erscheine aber „Apis, die Geschichte eines Schlittenhundes“ von Kobuk.

Ob das möglicherweise ein Streich-im-Streich Qualtingers war, wissen wir nicht. Faulkner hat jedenfalls nie ein Buch mit dem deutschen Titel „Kochholz“ veröffentlicht.

Noch später dran war die Arbeiterzeitung. Erst am 7. Juli spielt der „Eskimodichter Kobuk“ dort eine Rolle: „Der Autor beschäftigt sich auch originellerweise mit dem Projekt, die Wiener Eisrevue zu einer Grönlandtournee zu bringen.“

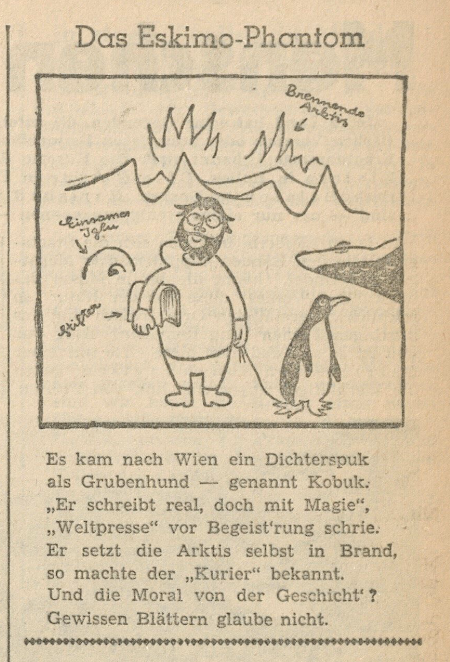

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Konkurrenz schon über den Irrtum im Wiener Kurier und der Weltpresse lustig gemacht: Die Österreichische Zeitung schreibt am 4. Juli vom „Irrlicht aus Iviktut“ und zieht erste Lehren:

Der einzige Daseinszweck des in blauen Dunst sich auflösenden Poeten könnte nur der gewesen sein, daß sein flackerndes Nordlicht die Leser der gefoppten Blätter darüber nachdenken läßt, welcher Art die Nachrichtengebung ist, von der man in der Seidengasse und an der Rechten Wienzeile lebt.

Österreichische Zeitung, 4. Juli 1951, S. 5

Am nächsten Tag legte das Sowjetblatt mit einer Karikatur nach:

Immerhin gibt es am 10. Juli auch im Wiener Kurier selbst eine Aufarbeitung – in Form einer Kolumne des Kabarettisten und Schauspielers Karl Farkas. Die Existenz des „Eskimodichters“ sei eine „Mystifikation“ gewesen. Und: „Wüßte ich, wo sich Herr Qualtinger zur Zeit aufhält, könnte ich vielleicht auf den Urheber tippen.“

Wer aber vermutet, dass Qualtinger rein aus medienethischen Gründen handelte, liegt falsch. Eigentlich steckt hinter diesem legendären Gag, der uns unseren Namen spendet, ein angekratztes Ego: Die Zeitungen hatten nicht (ausreichend) über eine Tournee seines Studios der Hochschulen berichten. Dass hinter Falschmeldungen und irreführenden Berichten sehr oft Eigeninteressen stecken, sehen wir auch im Jahr 2025 immer wieder.

Die heutigen Kobuks

Wenn wir heute von unseren „Kobuks“ sprechen, meinen wir die Fünde und Recherchen, die wir auf Kobuk.at und auf unseren Social-Media-Kanälen veröffentlichen. Aber es gibt auch noch Kobuks im ursprünglichen Sinn, also falsche Fährten, die absichtlich gelegt werden, und eigentlich mit ein bisschen Re- und Double-Check ziemlich leicht zu entlarven wären.

Einen Kobuk-Flashback liefert beispielsweise regelmäßig der italienische Blogger Tommasso Debenedetti. Er ließ schon den Papst Benedikt XVI., Franz Vranitzky und Elfriede Jelinek fälschlicherweise für tot erklären.

Musste Qualtinger seinerzeit noch PEN-Papier entwenden, um die Nachricht des Kobuk-Besuchs glaubhaft zu machen, reicht es für Debenedetti, jedes Mal ein neues Fake-Profil auf X zu erstellen. Auf die falsche Jelinek-Todesnachricht fielen diesen Juni übrigens so gut wie alle Onlinemedien rein.

Ausnahme: die Gratiszeitung Heute. So wie einst die Österreichische Zeitung ließ sie sich die Stichelei nicht nehmen:

Noch Dienstagfrüh brüstete sich „Der Standard“ damit, Österreichs vertrauenswürdigste Medienmarke zu sein – unter Berufung auf den „Digital News Report“ für das Jahr 2024. Nun ja, für einen einfachen Re-Check reichte die Zeit am Jubel-Tag offenbar nicht aus.

Heute.at, 17.06.2025

Einen unfreiwilligen Kobuk lieferte im Juni 2025 hingegen Elisabeth Sereda, die dem Kurier ein erfundenes Interview mit Clint Eastwood verkaufte – die Redaktion nannte es ein „zusammengestoppeltes Interview aus mehreren Interviews“, Sereda sprach von einem „Best-Of“-Interview. Wie auch immer: Das Interview gab es so nicht.

Manchmal passieren Kobuks auch aus Schlampigkeit, wie zuletzt der deutschen FAZ, die über „selbstschießende Polizeiautos“ in China berichtet hat. Die Spur nach den vermeintlichen Killer-Fahrzeugen führte allerdings bloß zu automatischen Kamerasystemen, die aus den Polizeiautos Bilder „schießen“.

Schuld war hier ein KI-basiertes Übersetzungstool, auf das man sich verlassen hat. Eine Übersetzung aus künstlicher Hand erklärt wahrscheinlich auch, warum die Kronen Zeitung Jimmy Kimmel vor kurzem ein völlig erfundenes Zitat unterstellt hat.

Besonders problematisch ist es, wenn Medien selbst die Fakten verdrehen, um bewusst Narrative zu streuen. Mit einer Anti-NGO-Kampagne versuchte im Sommer die Kronen Zeitung zum Beispiel, Stimmung gegen Nichtregierungsorganisationen zu machen. Und der Exxpress erzählt mit Halbwahrheiten regelmäßig ganze Skandale herbei.

Es gibt keine Alternativen zu Fakten

Zwar schreiben nicht mehr die Kommunisten gegen die Amerikaner, aber weniger polarisiert ist die Medienlandschaft im Jahr 2025 deshalb auch nicht unbedingt – zumindest nicht, wenn wir die immer größer werdende Welt der „Alternativmedien“ miteinbeziehen.

Sie ist, trotz der vielen Parallelen, aber eine gänzlich andere. Medienhäuser kämpfen heute nicht um ihre Unabhängigkeit, sondern ums Überleben. Das Vertrauen in das, was in der Zeitung steht, ist schwindend gering. In den Online-Bubbles hat jede:r ohnehin seine oder ihre eigene Wahrheit.

Dabei gilt damals wie heute: Es gibt keine Alternative zu Fakten. 1951 brauchte es einen „Kobuk“, um das anschaulich zu machen. Heute braucht es Kobuk, um daran zu erinnern.

- Alle Zeitungsausschnitte stammen aus dem digitalen, historischen Zeitungsarchiv ANNO der Österreichischen Nationalbibliothek.

- Zu Qualtingers Kobuk: „Die Entenmacher. Wenn Medien in die Falle tappen“, Horst Friedrich Mayer, 1998

Wenn du unsere Arbeit gut findest, kannst du uns unterstützen: Werde Kobuk-Mitglied und mach so echte Medienkontrolle möglich! Das geht schon ab 4 Euro im Monat. Alle Infos: www.kobuk.at/unterstuetzen