Zwei zum Preis von einem? Trotz Inflation und Kritik an den Lebensmittelpreisen ist die Berichterstattung im Jahr 2023 über Spar, Billa, Hofer und Co in allen großen Boulevardzeitungen auffällig positiv. Supermärkte sind gleichzeitig die größten privaten Inseratenkunden von Zeitungen.

Eine kurze Einordnung vorab: Eine DOSSIER-Recherche von 2020 zeigte, dass Inserate von Supermärkten fast ein Viertel des privatwirtschaftlichen Werbeaufkommens in Printmedien ausmachen. Sie sind eine der wenigen Branchen, die noch auf Inserate setzt. Es ist also nicht übertrieben, wenn man sagt, dass Printzeitungen ohne den Werbegeldern von Supermärkten kaum überleben könnten. Umso mehr stellt sich die Frage, wie Medien über diese Unternehmen berichten.

Der Auslöser für unsere Recherche war eine Vielzahl von Artikel von Heute, Oe24 und der Kronen Zeitung mit stark werblichem Charakter. In scheinbar redaktionellen Artikeln werden Produkte angepriesen („Hofer senkt die Preise: Welche Produkte jetzt günstiger werden“ von Oe24.at) und über die neuesten Rabatte informiert („Rabatt-Wahnsinn geht weiter – Ansturm auf Diskonter“ von Heute). Obwohl diese Texte nicht als Werbung gekennzeichnet sind, wirken sie alle so, als wären sie direkt von der PR-Abteilung der jeweiligen Supermärkte übernommen worden.

Wir wollten wissen, ob das System hat und haben alle Berichte von 1. Jänner 2023 bis 12. Dezember 2023 in Heute, Oe24 und Krone untersucht, in denen Billa, Spar, Lidl, Hofer oder Penny namentlich erwähnt wurden. In insgesamt 278 Artikeln wurden die Lebensmittelketten 479 Mal genannt. Es gibt also auch viele Beiträge, die über mehrere Supermärkte berichten.

Vorweg: Alle Zeitungen haben eine äußerst positive Schlagseite. Gesamthaft betrachtet sieht das so aus:

Wir wollten für diesen Artikel eine simple Frage beantworten: Welches Medium bekommt in Österreich wie viel öffentliches Geld? Die Frage ist jedoch gar nicht so einfach zu beantworten. Denn Medienförderungen sind ein einziger, unübersichtlicher Dschungel, was die Frage nach Transparenz und Vergabepraxis aufwirft.

Wenn Medien über öffentliche Gelder und Förderungen für Medien berichten, dann oft so, dass man mit dem Finger auf andere zeigt. Die anderen bekommen viel mehr, und überhaupt viel zu viel, so der Tenor. Christian Nusser, Chefredakteur von „Heute“, umschrieb diese Mentalität einmal als „gutes Geld, das man selbst hat, und das schlechte Geld, das andere (noch?) besitzen.“ Daher folgt hier ein Versuch ganz nüchtern aufzuzeigen, wie es wirklich ist.

Wer nach der Veröffentlichung diverser Korruptionsaffären wirklich geglaubt hat, regierungsfreundliche Berichterstattung gibt es nicht mehr, müssen wir an dieser Stelle leider enttäuschen. Jüngst liest sich etwa ein OE24-Artikel über die neue ÖVP-Kampagne so, als würden sie direkt aus der Parteizentrale kommen.

Wäre es nicht schön, einen Blick in die Zukunft zu werfen? Laut dem Horoskop soll genau das möglich sein. Freilich, ein leeres Versprechen. Das merkt schnell wenn man bei verschiedenen Medien sein Horoskop liest: Laut Kurier ist heute mein Optimismus im Job ansteckend; laut Kronen Zeitung soll ich heute – ebenfalls im Beruf – „mit Konsequenzen warten, bis sich der Ärger gelegt hat“. Wer bitte erfindet diese Texte?

Die Zukunft liegt nicht in den Sternen.

Ich wollte wissen, wie Horoskope tatsächlich entstehen und habe mich auf die Suche nach Menschen gemacht, die in den diversen Medien für die Horoskope verantwortlich waren. Am Ende habe ich mit acht Gesprächspartner:innen gesprochen, die mir erzählt haben, wie das in ihrem Medium läuft.

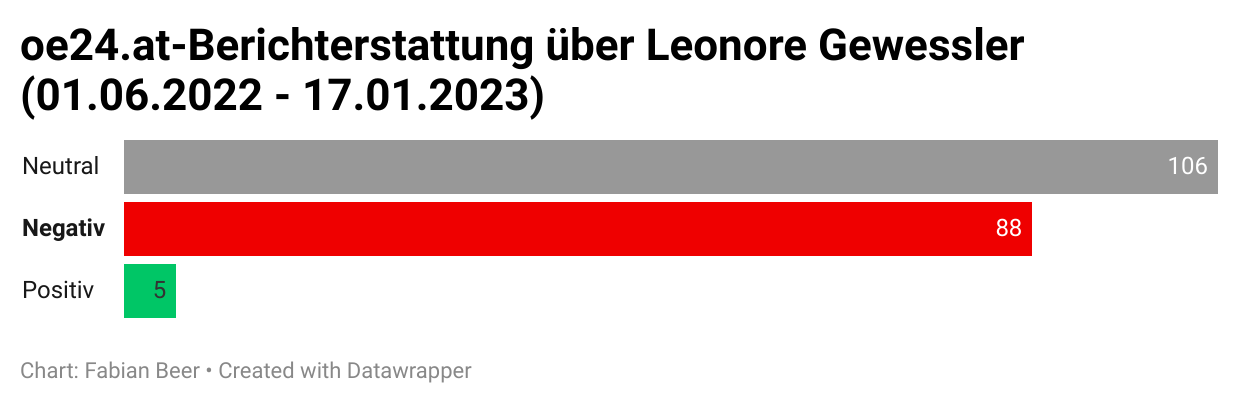

„Beziehungsstatus: Es ist kompliziert.“ Klimaministerin Leonore Gewessler kommt in den Fellner-Medien überhaupt nicht gut weg. Wieso es sich um eine Kampagne handelt und was das mit Inseratengeldern zu tun haben könnte.

Dabei fing alles so gut an. Als sich in den Medien Ende Dezember 2019 abzeichnete, dass Leonore Gewessler Umweltministerin werden würde, schwärmte Wolfgang Fellner, sie sei eine „spannende Ansage“. Am 18. Jänner 2020 schrieb er sogar:

„Leonore Gewessler ist eine (…) beeindruckende Frau: Die von allen geschätzte Managerin von Global 2000 zur Umwelt-Ministerin zu machen, war ein Geniestreich von Kogler. Sie hat die Ideen und die Power für die Umweltwende.“

Von dieser publizistischen Zuneigung ist nichts mehr übrig. Dass oe24/Österreich bestimmte Politiker:innen ganz besonders im Visier hat, ist nicht erst seit der Kampagne gegen die Wiener Stadtpolitikerin Ulli Sima bekannt. Seit geraumer Zeit schießen die Fellner-Medien nun auch gegen Leonore Gewessler.

Wir haben auf oe24.at 319 Artikel gelesen, in denen Gewessler zwischen 1. Juni 2022 und 17. Jänner 2023 erwähnt wird. Konzentriert man sich auf jene, in denen es auch vorrangig um die Grünen-Politikerin geht und sie nicht bloß am Rande vorkommt, bleiben 199 Artikel übrig. Diese haben wir in neutral, negativ und positiv unterteilt. Das Ergebnis spricht für sich:

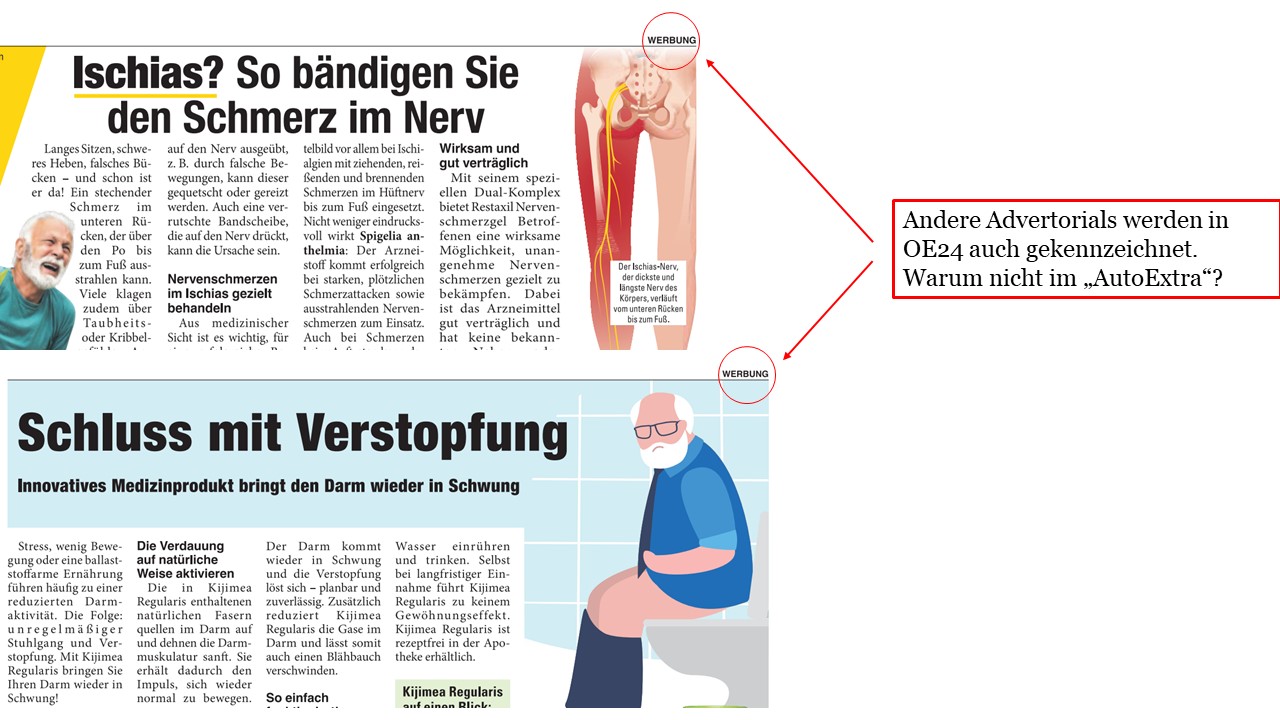

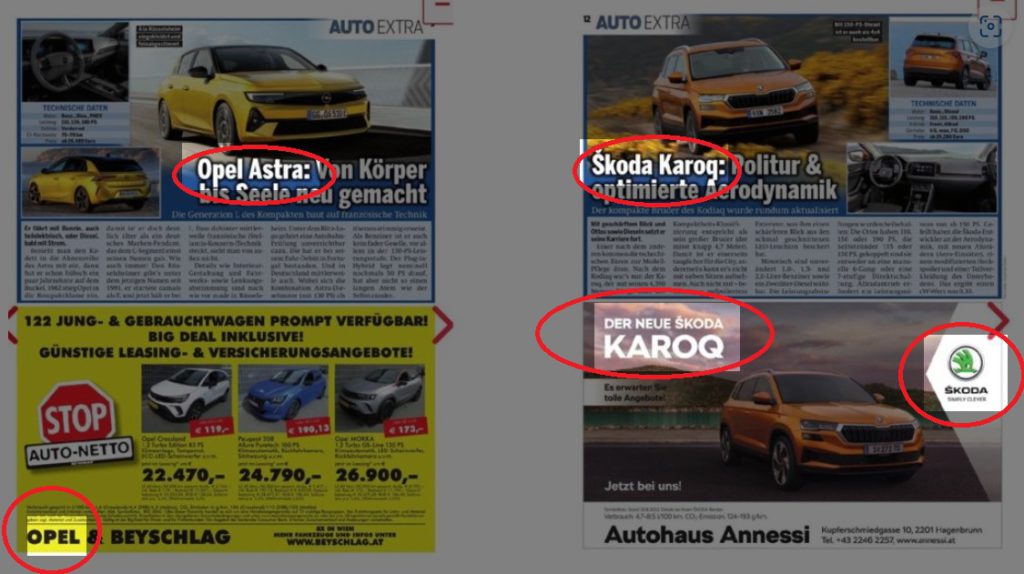

Im OE24 “AutoExtra” verschwimmen die Grenzen zwischen Journalismus und Werbung.

Wolfgang Fellner behauptet gerne, sein Medienimperium sei besonders unabhängig. Spätestens seit der Inseraten-Affäre rund um mutmaßlich manipulierte Politik-Umfragen darf man vermuten, dass es mit dieser Unabhängigkeit nicht weit her ist. Insbesondere dann nicht, wenn sich Geld verdienen lässt.

Auch der Motor“journalismus“ in Fellners Österreichs erzeugt dahingehend eine schiefe Optik. Die Trennung von Werbung und redaktionellem Content funktioniert im Format „AutoExtra“ bzw. „Auto am Sonntag“ nämlich nur leidlich. Das zeigt unsere Analyse aller „AutoExtra“-Ausgaben von Jänner bis Ende Oktober 2022.

Werbung? Journalismus?

So ist vor allem die Berichterstattung (?) in der Printausgabe problematisch. Viele Seiten sind ähnlich aufgebaut: Oben ein Text, in dem ein neues Auto vorgestellt wird, und unten eine Anzeige – oft zum selben Modell.

Das „AutoExtra“ erscheint einmal wöchentlich. Wir haben von Jänner bis Oktober 25 Seiten gefunden, in denen oben das Auto scheinbar redaktionell vorgestellt, und unten beworben wird. Auf 10 dieser Seiten wird dabei zur selben Automarke eine Anzeige geschalten, auf den übrigen 15 sogar zum selben Modell. In 7 weiteren Ausgaben findet sich ein entsprechendes Werbesujet auf der nächsten Seite.

Ob die Autovorstellungen bezahlte Einschaltungen oder redaktionelle Inhalte sind, ist auf den ersten Blick nicht erkennbar. Kritische Berichterstattung kann man OE24 jedenfalls nicht vorwerfen. Meist werden in den Texten penibelst alle Features aufgelistet, die der Newcomer zu bieten hat. Teilweise werden auch Preise genannt. Vor allem in Kombination mit den Sujets unten wirken die Berichte dann sehr werblich.

Good News!

Handelt es sich bei den Texten also doch um bezahlte Einschaltungen? Schwer zu sagen, denn gekennzeichnet sind die Artikel nicht. Nun könnte man annehmen, dass die “Extra”-Bezeichnung des Formats für sich allein genommen schon einen Werbeblock ankündigt. Allerdings publiziert Österreich auch andere “Extras”, die einen redaktionellen Schwerpunkt haben – das „SportExtra“ oder das „OlympiaExtra“ zum Beispiel.

Weil wir uns unsicher waren, haben wir eine Anfrage an die OE24-Redaktion geschickt und um Aufklärung gebeten. Antwort haben wir keine erhalten. Ein Indiz auf die Frage „Journalismus oder Werbung“ findet sich allerdings in der Österreich-Ausgabe vom 30. Jänner: Da verpasst die Redaktion einem „Bericht“ über den neuen Renault Twingo rechts oben auf der Seite einen „Good-News“-Sticker (linkes Bild). Es geht aber nicht nur um Auto-Werbung: Österreich informiert sein Publikum im Frühling auch über den bevorstehenden Sommerreifen-Wechsel. Entsprechende Angebote diverser Werkstätten dürfen dabei natürlich nicht fehlen (rechtes Bild).

Gute Nachrichten erhält auch KIA. Ende Mai gewinnt das Modell Sportage die Österreich-Wahl zum „Auto des Jahres“. Ob für diesen Sieg tatsächlich 13.000 Leser:innen-Votings verantwortlich sind, wie die Zeitung angibt, können wir nicht beurteilen. Dass das Modell in den Fellner-Medien quasi einen Dauerauftritt hat, dürfte ihm aber nicht geschadet haben. Der KIA wird in beinahe allen AutoExtra-Ausgaben des Jahres 2022 über ein Autohaus beworben.

Rechtliche Grauzone

Alles in allem – Autovorstellungen, dubiose Wahlen, sowie nicht gekennzeichnete Advertorials von Autohäusern – kommen wir von Jänner bis Oktober in 43 „AutoExtra“-Ausgaben auf 34 solcher fragwürdigen Artikel. Damit publiziert Fellner im Durschnitt in knapp 80% der „AutoExtra“-Ausgaben einen medienethischen Problembären.

Rechtlich gesehen bewegt sich OE24 hier wohl auf dünnem Eis, denn das Mediengesetz sieht vor, dass Anzeigen explizit und gut erkennbar gekennzeichnet werden müssen. Eine Ausnahme gibt es nur dann, wenn der Durchschnittskonsument Werbung als solche erkennt.

Einen Freibreif für Medienunternehmen stellt diese Ausnahme aber nicht dar, wie dieser OGH-Entscheid zeigt. Ein Gratisblatt hatte eine Werbekampagne mit eigener Berichterstattung begleitet. Das Gericht entschied damals, dass die redaktionellen Artikel als Werbung gekennzeichnet hätten werden müssen, da ein “innerer Zusammenhang” zwischen Anzeigenschaltung und Berichterstattung bestand.

„Kopplungsgeschäfte“: Die Heirat von Journalismus und Werbung

Im oben genannten Fall spricht man von einem Kopplungsgeschäft. Der Deal: Werbetreibende schalten Anzeigen nur unter der Voraussetzung, dass die Medien passende „redaktionelle“ Inhalte beisteuern. Das hat zur Folge, dass Leser:innen getäuscht und vom werblichen Charakter der Anzeigen abgelenkt werden. Von „unabhängiger Berichterstattung“ kann in solchen Fällen natürlich nicht mehr die Rede sein.

OE24 ist bei solchen (mutmaßlichen) Kopplungsgeschäften Wiederholungstäter, wie dieser Entscheid des Presserats zeigt. Der Senat des Medienvereins hat sich auch das „AutoExtra“ schon einmal vorgeknöpft. Es habe „einen gewissen Beigeschmack, dass im Nahbereich der Beiträge Annoncen der betroffenen Autohersteller geschaltet wurden“, schrieb er in einem offenen Brief an Fellner.

Der Presserat entschied sich damals dagegen, ein Verfahren gegen OE24 einzuleiten. Eine Entscheidung, die wir kritisch sehen: Immerhin schafft es die Zeitung in anderen Formaten, Werbung als solche zu markieren.

Österreich weist in seiner Preisliste auch darauf hin, dass Advertorials explizit gekennzeichnet werden. Ein Versprechen, bei dem es sehr fraglich ist, ob es im „AutoExtra“ gehalten wird – genauso wie jenes der „unabhängigen Berichterstattung“.

Gefällt dir der Artikel? Bitte denk‘ darüber nach, ob du Kobuk unterstützen möchtest. Hier erfährst du wie.

Dieser Artikel entstand im Rahmen des Master-Studiums für Journalismus an der FH-Wien.

6,8 Milliarden Euro soll das Begräbnis von Elizabeth II laut Krone und Oe24 gekostet haben. Dieser Betrag ist jedoch nicht nachvollziehbar. Und bei den Mathematikfähigkeiten der Oe24-Redaktion hapert es auch anderswo.

Seit dem Begräbnis von Queen Elizabeth II wird in den Medien und auf Social Media über die Kosten des Begräbnisses spekuliert. Diese werden schließlich von den britischen Steuerzahler:innen getragen. Weder die Königsfamilie noch die britische Regierung haben sich bislang dazu geäußert. Einzelheiten würden „zu gegebener Zeit“ bekannt gegeben.

Internationale Medien haben aber bereits fleißig nachgerechnet – und schätzen die Kosten wesentlich niedriger als „Oe24“ und die „Krone“. Die New York Post rechnet etwa mit 7,5 Millionen Dollar, die britische Boulevardzeitung Daily Mirror erwartet „mehr als 8 Millionen Pfund“. Und Time spricht ebenfalls von „millions of dollars“. Die Schweizer NZZ spricht von „mindestens 8 Millionen Pfund“.

Das klingt auch durchaus realistisch, schließlich hat das Begräbnis der Mutter der Queen 2002 etwa 6 Millionen Dollar gekostet, und jenes von Prinzessin Diana 1997 etwa 5 Millionen Pfund. Die angeblichen 6,8 Milliarden (!) bei der Queen scheinen da doch eine andere Preisklasse zu sein, oder wie „Oe24“ sagt: „10-Mal so teuer wie das von Diana“.

Abgesehen davon, dass sich die Boulevardzeitung aber offenbar schwer damit tut von Millionen auf Milliarden umzurechnen, stellt sich die Frage, woher diese Zahl kommt. In der Print-Ausgabe von Oe24 nennen sie das renommierte Wirtschaftsblatt Economist als Quelle – dort konnten wir diese Zahl aber nirgends finden . Auf oe24.at wird auf ein Medium namens The Economist Times verwiesen. Die Kronen Zeitung tut es dem Online-Artikel gleich und nennt The Economist Times als Quelle. Das ist alleine schon deshalb erstaunlich, weil es so ein Medium nicht gibt.

Gemeint ist offenbar „The Economic Times“. Dort haben wir tatsächlich einen Artikel gefunden, der von „a whopping £6 billion“ an Kosten spricht. Die Zahl wird aber weder erläutert, noch sonst irgendwie erklärt. Nun kann man vermuten, dass sich das Medium vielleicht nur vertippt hat – billion statt million ist schnell passiert. Denn wenn die eigene Recherche zu dem Ergebnis kommt, dass die Kosten etwa tausend Mal höher sind, als alle anderen schätzen, dann würde man diesem Faktum womöglich mehr Aufmerksamkeit widmen.

Dieser Artikel entstand im Rahmen des Master-Studiums für Journalismus an der FH-Wien.

Die Tageszeitung „Österreich“ ist vor den Nationalratswahlen 2019 eine massive Pro-Kurz Kampagne gefahren. Spätestens seit der Inseratenaffäre steht der Verdacht im Raum, dass das Boulevardblatt schon im Vorfeld des Wahlkampfs 2017 fragwürdige Umfragen druckte und damit den damaligen ÖVP-Chef Sebastian Kurz zum Wahlsieg verhalf. Es gilt die Unschuldsvermutung, die Ermittlungen laufen.

Kobuk-Recherchen zeigen nun, dass „Österreich“ auch zwei Jahre später alles andere als journalistisch sauber gearbeitet hat. Wieder spielen jede Menge Umfragen von „Research Affairs“ eine Rolle, dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut von Sabine Beinschab. Jenem Institut, das im Mittelpunkt der Inseratenaffäre steht.

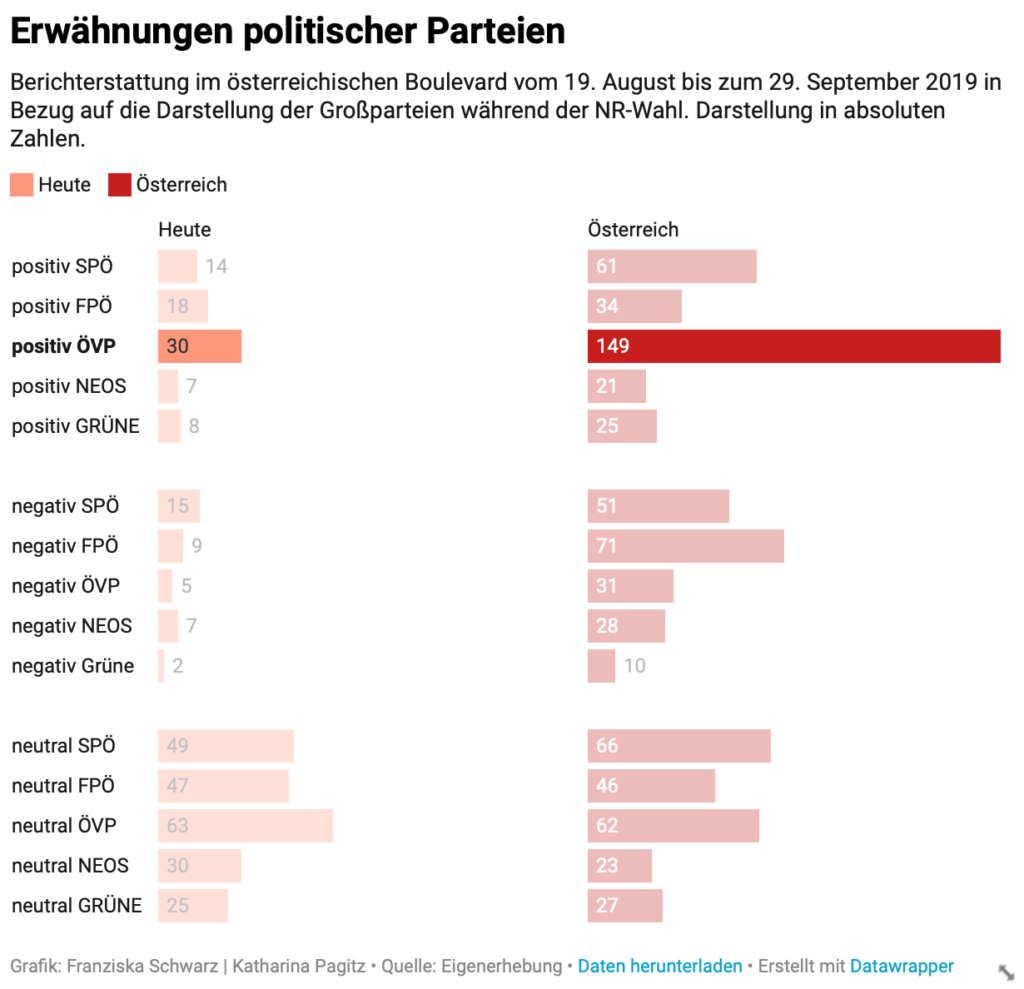

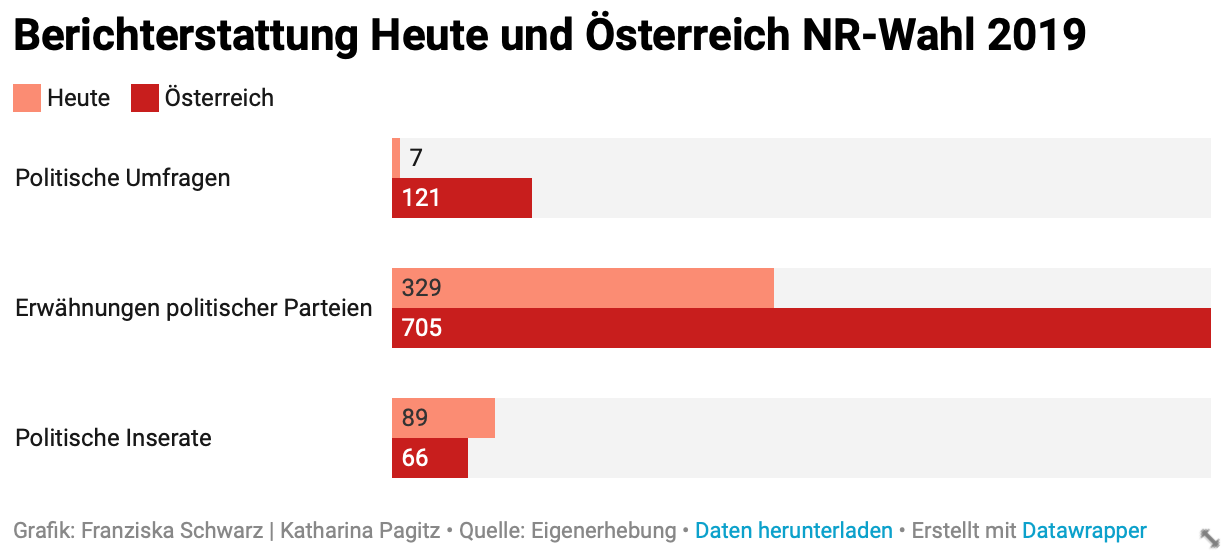

Wir haben für diesen Artikel die gesamte Wahlkampfberichterstattung von Österreich vom 19. August bis zum 29. September 2019 analysiert. In Summe waren das mehr als 700 Texte in „Österreich“. Um die Berichterstattung vergleichen zu können, haben wir auch mehr als 300 Artikel aus dem gleichen Zeitraum in der Tageszeitung „Heute“ untersucht. Wir haben etwa gezählt, wer wie oft vorkommt – positiv und negativ. Dabei zeigt sich: Die Berichterstattung von „Österreich“ liest sich wie ein Medienbriefing der Österreichischen Volkspartei.

Verglichen mit der Tageszeitung „Heute” berichtete „Österreich“ weitaus intensiver und positiver über die ÖVP. In den 41 Tagen unserer Analyse haben wir 149 positiv gefärbte Berichte zur ÖVP gefunden.

„Recherche, Re-Checks und Unabhängigkeit“

Aber: Messen wir „Österreich“ and ihren eigenen Standards für andere. Chefredakteur und Herausgeber Wolfang Fellner schreibt in einem Kommentar vom 8. September 2019:

Er meint damit natürlich das Land und nicht seine Zeitung.

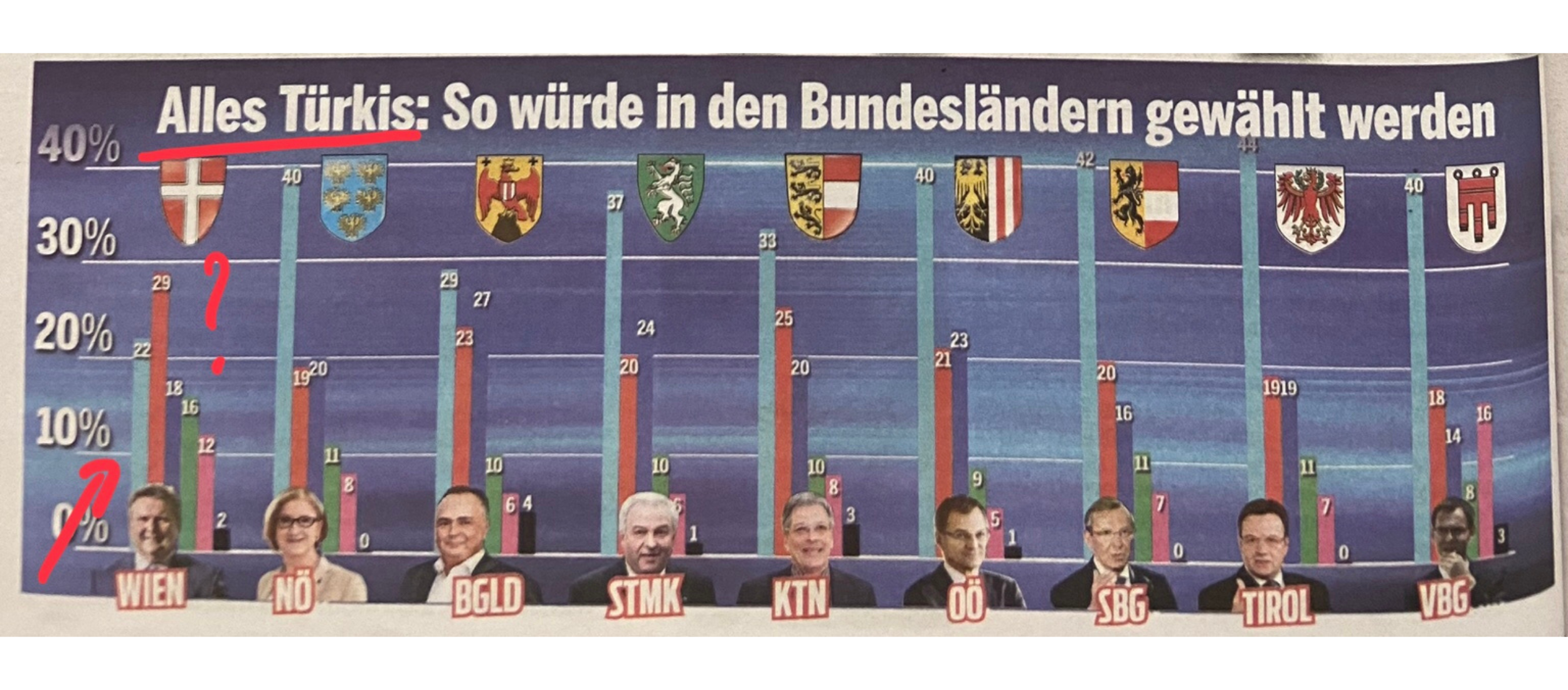

Tatsächlich trägt „Österreich“ im Wahlkampf 2019 selbst zur „Skandal-Überdosis“ bei, wenn man sich die Flut an wenig aussagekräftigen Studien ansieht, die während dieser Zeit in der Tageszeitung veröffentlicht wurden. Am 8. September betitelte das Blatt eine Umfrage als “Durchmarsch” der ÖVP in allen österreichischen Bundesländern, angeblich sei „Alles Türkis“. Dieselbe Grafik zeigt aber, dass die SPÖ zu diesem Zeitpunkt in Wien weit vorne liegt (29 Prozent für die SPÖ gegen 22 Prozent für die ÖVP).

Fast täglich grüßt dieselbe Studie

Während des sechswöchigen Beobachtungszeitraums wurden die Leserinnen und Leser von Umfragen überflutet. Insgesamt fanden wir mindestens 121 gedruckte Umfragen, wobei einige mehrfach abgedruckt wurden. Teilweise wurden Umfragen im Hauptteil sowie im Wahlextra der gleichen Ausgabe verwendet. Die Sonntagsfrage wurde fast täglich abgedruckt – alleine in der Woche vom 23. bis 29. August findet sich dieselbe Sonntagsfrage 7 mal in der Zeitung. Falsch waren die Ergebnisse wohl nicht, ob man aber jeden Tag wiederholen muss, wie weit die VP vor allen anderen liegt, ist fraglich.

Vor allem in den ersten Wochen des Wahlkampfes werden in den Umfragen von Research Affairs nur um die 500 Personen befragt. Daraus ergeben sich oft sehr große Schwankungsbreiten von über 4 Prozentpunkten – was die Studien wenig aussagekräftig macht. Der Verband für Markt- und Meinungsforschungsinstitute verlangt für korrekte, aussagekräftige Studien mindestens 800 Befragte, sowie online und offline. Reine Online-Umfragen wären für eine Hochschätzung nicht geeignet. Die Umfragen in Österreich sind – sofern nachvollziehbar – alle reine Onlineumfragen.

Die unabhängige österreichische Wahlbeobachtungs-Plattform neuwal.com listet noch weitere Qualitätskriterien für die Bewertung von Meinungsumfragen auf. Research Affairs erfüllt diese großteils nicht. Zum Beispiel fehlen Angaben über Sample-Größe, Methode und Schwankungsbreite; kein einziges Mal haben wir die Beschreibungen der Zielgruppe oder die zusätzliche Veröffentlichung der Methodenbeschreibung gefunden. Die „Studie“ wurden auch nie auf der Website des Instituts veröffentlicht.

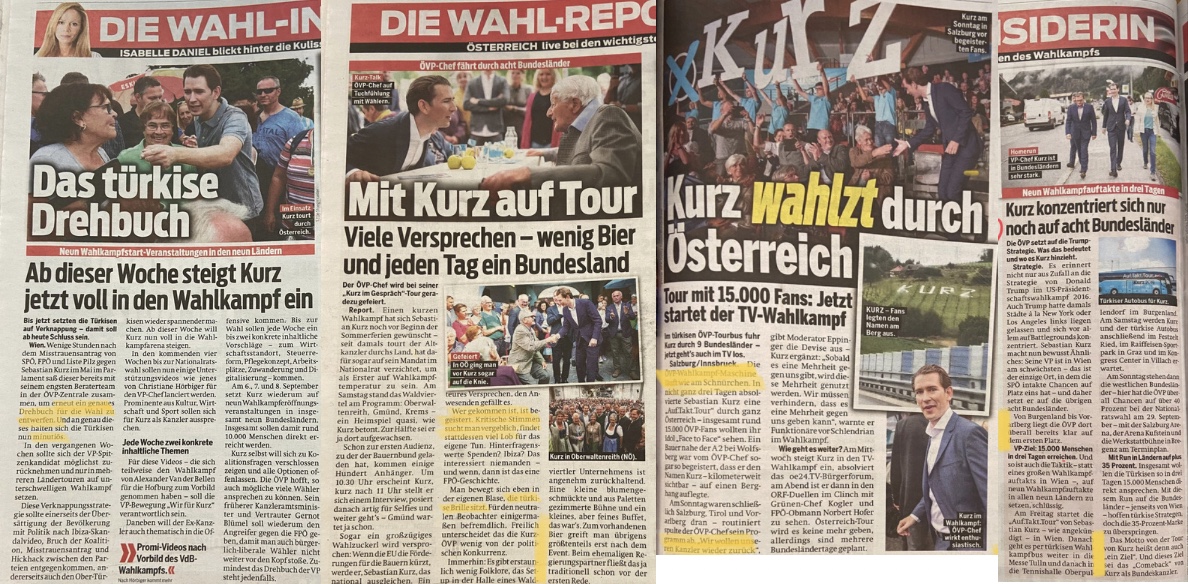

„Die türkise Brille sitzt“: Kurz on Tour

Österreich veröffentlichte außerdem exklusiv die Wahlkampfplakate der ÖVP (auch der SPÖ, aber mit weniger großen Bildern). ÖVP-Kampagnen-Chef Philipp Maderthaner darf „exklusiv“ erklären, dass die ÖVP auf „nicht gestellte“ Fotos setzt.

Ein Stier kam aus. Die ÖVP führt eindeutig den professionellsten Wahlkampf.

Das schreibt „Österreich“ zum Wahlkampf-Auftakt von Sebastian Kurz in Tulln.

Auch das „türkise Drehbuch“, an das sich „minutiös“ gehalten wird, wird präsentiert: „Jede Woche zwei konkrete inhaltliche Themen“. Wahlkampfreportagen lesen sich oft so:

Wer gekommen ist, ist begeistert. Kritische Stimmen sucht man vergeblich, findet stattdessen viel Lob für das eigene Tun. Hinterfragenswerte Spenden? Ibiza? Das interessiert niemanden – und wenn, dann ist das eine FPÖ-Geschichte.

Kurz‘ Wahlkampftour wurde in der „Österreich“ enorm viel Platz und Aufmerksamkeit geschenkt. In den vielen Berichten wird er als Mann des Volkes, volksnah und häufig mit älteren Menschen und Kindern dargestellt. Die Spitzenkandidat:innen der anderen Parteien haben keine vergleichbaren Touren durch das Land unternommen, haben aber auch sonst nicht annähernd eine Berichterstattung im selben Ausmaß bekommen. Die SPÖ-Wahlkampftour („Rot-Show“) wird etwa angekündigt, große Reportagen wie bei der Kurz-Tour gibt es nicht. Manchmal gibt sogar in Berichten über die SPÖ-Kampagne ein Lob für die ÖVP, so wie hier:

Kurios: Sogar die Fotos der SPÖ-Wahlkampfreise kommen scheinbar von der ÖVP. Man achte auf die Foto-Credits

|  |

„Österreichisches Watergate“: Der vermeintliche Hacker-Angriff

Große Wellen schlug im 2019er Wahlkampf der vermeintliche Hacker-Angriff auf die Volkspartei. Bis heute ist nicht geklärt, wer dahinter steckte. „Österreich“ schrieb mit Sebastian Kurz als Quelle, dass die Daten über Großspender an Medien geleakt wurden und verfälscht waren. Im anschließenden Verfahren zwischen Falter und ÖVP wurde zugegeben, dass die Dokumente echt waren. „Österreich“ bietet Kurz für seine Version viel Platz.

Sebastian Kurz: […] “Es wurden nicht nur Daten entwendet, sondern auch manipuliert.“

„Man habe erst Verdacht geschöpft, als – laut Kurz – „verfälschte“ Daten (Wahlkampfkostenabrechnungen und Parteispendenlisten) in mehreren Medien aufgetaucht seien. In Parteikreisen hält man eine russische Beteiligung für wahrscheinlich.“

In „Österreich“ erregte der Angriff große Aufregung, Quellen außer der ÖVP selbst gab es zu diesem Zeitpunkt keine. Im Rückblick auf Fellners Kommentar vom 8. September stellt sich die Frage, wer hier nicht recherchiert und re-checkt.

2019 stellte die Liste Pilz eine dringliche Anfrage an das Parlament, ob der Angriff stattfand – in der Antwort wurde auf das damals noch laufende Vermittlungsverfahren verwiesen. Natürlich muss hier berichtet werden, allerdings übernahm „Österreich“ das ÖVP-Narrativ – die Zweifel der Liste Pilz wurden erwähnt, Expertinnen oder Experteneinschätzung gab es keine.

Am 16. September gab es eine für „Österreich“ ungewöhnlich selbstkritische Umfrage, unter anderem mit der Frage „Wer steckt hinter dem Hacker-Angriff?“ – 33 Prozent der Befragten gaben an, dass sie glauben niemand steckt hinter dem Angriff, er wäre frei erfunden, 30 Prozent sahen gegnerische Parteien als Aggressoren und nur 9 Prozent glaubt eine Intervention aus dem Ausland. „Österreich“ dürfte daraufhin die Berichterstattung den Reaktionen angepasst haben: Der Hackerangriff war anschließend kein Thema mehr.

„Kurz meilenweit vor der ÖVP“

Bemerkenswert ist auch, wo überall „Österreich“ Kurz unterbringen konnte. Pünktlich zum Wahlsonntag kamen auch im Lifestyle-Abschnitt die besten Bücher über Kurz, inklusive Fan-Fiction.

Österreich schreibt auch, dass “Kurz meilenwert vor der ÖVP“ liege. Die Wahlextra-Beilage wirkt aber nicht nur deshalb vorschnell produziert. Es fehlen häufig Seitennummern oder etwa Fotocredits.

Die Hintergründe

Insgesamt veröffentlichte „Österreich” sechs Wochen vor dem Wahlsonntag, dem 29. September 2019, rund 700 Texte zur Wahl. Zum Vergleich: In der Gratiszeitung „Heute” waren es im selben Zeitraum insgesamt rund 300 Artikel. In rund 37 Prozent der Texte ging es um die ÖVP, in rund 24 um die SPÖ und in 22 Prozent um die FPÖ.

Bei der ÖVP überwog in der „Österreich” die positive Berichterstattung. Zur Volkspartei gab es 149 positive Texte, auf Platz zwei lag die SPÖ mit 61. Bei der Negativ-Berichterstattung liegt in der Gratiszeitung die FPÖ und vorne. Neos und die Grüne spielten in der Wahlkampfberichterstattung 2019 Nebenrollen: Prozentual machten sie sieben (Neos) und rund zehn Prozent (Grüne) aus.

Ein Aufkommen übermäßiger Inseratenschaltungen konnten wir im Rahmen der Recherche nicht finden. Im Vergleichszeitraum finden sich in „Österreich“ und „Heute“ nahezu dieselben Schaltungen unterschiedlicher Ministerien und Parteien.

Die ÖVP-Inseratenaffäre und das “Beinschab-Tool”

Seit 2016 soll die ÖVP über das Finanzministerium Studien bei Sabine Beinschab und ihrem Markt- und Meinungsforschungsinstitut “Research Affairs” in Auftrag gegeben haben. Es gilt – wie erwähnt – die Unschuldsvermutung. Hauptabnehmer dieser Umfragen war die Mediengruppe “Österreich”. Auch der NR-Wahlkampf 2019 fällt jedenfalls in diesen Zeitraum.

Zwischen Oktober 2021 und Februar 2021 wurde Beinschab im Zuge der ÖVP-Inseratenaffäre siebenmal als Beschuldigte von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einvernommen. Laut Beinschab machte sie „für die ÖVP“ laufend politische Umfragen, die von „Österreich” und anderen Medien veröffentlicht wurden. Beinschab wurde bis 2020/2021 mit der Durchführung von Umfragen vom Finanzministerium beauftragt. Die Ermittlungen der Inseratenaffäre dauern an, unter anderem Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Wolfgang Fellner (Herausgeber “Österreich”), Helmut Fellner (Finanzchef “Österreich”), Sophie Karmasin und Sabine Beinschab werden als Beschuldigte geführt.

Dieser Artikel entstand im Rahmen des Master-Studiums für Journalismus an der FH-Wien.

Wie wurden die Daten erhoben?

Es wurden alle Artikel, die im weitesten Sinne die NR-Wahl 2019 zum Thema hatten unter die Lupe genommen. Nicht gezählt wurden Texte über die “Ibizia-Affäre” oder Heinz Christian Strache, die in keinem Zusammenhang mit der NR-Wahl 2019 standen. Erfasst wurde, ob ein Artikel einer bestimmten Partei gegenüber positiv, negativ oder neutral gestimmt ist. Auch Umfragen und Inserate wurden dokumentiert.

Die Recherche machte Franziska Schwarz gemeinsam mit Katharina Pagitz.

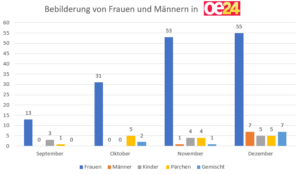

Über den Zeitraum von vier Monaten habe ich alle Bilder der Print-Ausgaben der „OE24-Nachrichten“ analysiert. Symbolbilder von Frauen kommen in der Boulevardzeitung um ein Vielfaches öfter vor als von Männern – allerdings sind Frauen in diesen Bildern oft zum Objekt degradiert. Es zeigt sich: „Österreich“ hat ein Problem mit sexistischen Bildern.

Zwischen 14. September und 31. Dezember 2021 habe ich alle 77 Ausgaben der „OE24 Nachrichten“ untersucht. In diesen vier Monaten wurden 152 Sujetbilder von Frauen gedruckt. Männer wurden in nur acht Bildern als Einzelperson abgebildet, ansonsten waren sie in 15 Pärchenbildern zu sehen.

Zwischen 14. September und 31. Dezember 2021 habe ich alle 77 Ausgaben der „OE24 Nachrichten“ untersucht. In diesen vier Monaten wurden 152 Sujetbilder von Frauen gedruckt. Männer wurden in nur acht Bildern als Einzelperson abgebildet, ansonsten waren sie in 15 Pärchenbildern zu sehen.

Den Mund öffnen, aber nichts sagen

Eine weite Beobachtung war die Faszination mit dem offenen Mund von Frauen. Jede 8. Frau (20 von 152) zeigt die Fellner-Zeitung mit offenem Mund. Dabei handelt es sich meist um Frauen, die überrascht oder geschockt sind, oder aber schlicht beim Corona-Test. Ob diese Darstellung der Frau wirklich notwendig ist oder die „OE24 Nachrichten“ hier nur (unterbewusst?) eine Art Perversität ausleben, um Frauen in einer Art pornografische Szene zu zeigen, weiß wohl nur die Redaktion selbst.

Ein Bild von einem Mann mit offenem Mund gab es jedenfalls nicht.

Eine Frau am Tag, macht den Mann besonders parat.

Die meisten Frauenbilder waren während der Erhebung in den Ressorts Tagesgeschehen, Business live sowie Gesundheit & Fit abgedruckt. Dabei sieht man zum Beispiel Frauen, die wegen der „explodierenden“ Energiepreise frustriert sind oder einen Frauenhintern, der aufgrund von Hämorrhoiden schmerzlich nach vorne gebeugt wird.

Die Boulevardzeitung zeigt Frauen auch in Bereichen, die man ihnen womöglich nicht stereotypisch zuschreibt, wie etwa beim Tanken oder beim Gaming. Allerdings zeigt man sie dabei oft in gestressten Situationen. Bei einem Artikel über Preissteigerung ist es eine Frau, die den passenden Gesichtsausdruck zum „Preis-Schock“ liefert, ebenso wie beim Ärger über den hohen Spritpreis.

Die Bebilderung zu Corona-Themen ist ebenfalls stark einseitig. Während die Zeitung insgesamt 18 Mal eine Frau bei der Impfung zeigt, wurden nur halb so oft Männer abgebildet und das meist in kleineren Fotogrößen und weniger prominenten Platzierungen.

In klischeehaften Lagen wie dem Einkaufen sieht man Frauen freilich auch, dort aber mehr als hübsches „Eye Candy“. „OE24 Nachrichten“ spart ebenso nicht mit Bildern, wo Frauen schlussendlich als Platzfüller dienen, oder als Zierde ein trockenes Thema aufhübschen sollen – ein Phänomen, das in der österreichischen Medienlandschaft aber weit über die „OE 24 Nachrichten“ hinaus geht, wie eine aktuelle Studie der MediaAffairs zeigt.

Auffallend war, dass in der Beobachtungszeit keine Personen anderer ethnischer Abstammung sowie keine homosexuellen Paare in „OE24 Nachrichten“ abgebildet wurden.

Doppelt (oder noch mehr) hält besser

Noch deutlicher sieht man das an der Society-Berichterstattung. Im Fall von Personen, die auf der Promi-Skala womöglich nicht sehr weit oben stehen, aber dafür unter Reality-Show-Liebhabern eine gewisse Bekanntheit haben, scheinen die „OE24 Nachrichten“ einer klaren Regel zu folgen: Frauen möglichst groß und möglichst nackt abbilden.

Auch bei den bekannteren Promis scheint es für „Österreich“ eine klare Formel zu geben: Umso mehr Haut, desto größer das Bild und je bekannter die Person, desto mehr Bilder. Allround-Talent Jennifer Lopez will eigentlich ihre Schuhe promoten, doch ihr Körper ist dabei interessanter und auch bei Starlet Kim Kardashian ist wichtiger, was sie unter der Kleidung trägt. Ballerina und Dancing Stars-Jurorin Karina Sarkissova planscht gerne in der Badewanne, das Gratisblatt nimmt dies immer wieder gerne zum Anlass, um darüber zu „berichten“.

Generell lässt sich sagen: „Frau Society“ kommt in „Österreich“ größer, öfter und nackter vor als „Herr Bekannt“ – auch wenn sie beide im gleichen Artikel vorkommen.

Und jetzt zum Vergleich: Diese Bilder hier waren die einzigen freizügigeren Bilder von männlichen Promis während der Beobachtungszeit.

Heiß und sexy sind in „Österreich“ nur Frauen

Problematisch sind aber nicht nur die Bilder. Auch wie „OE24 Nachrichten“ Frauen beschreibt, ist auffällig. Wenn Frauen etwas mehr Haut zeigen oder etwas Engeres tragen, dann werden sie meist als „sexy“ oder „heiß“ beschrieben – oft auch mehrfach in einem Artikel – in 21 Fällen um genau zu sein. Bezeichnungen wie Busen-Show oder Nackt-Show scheinen ebenso eine beliebte Umschreibung zu sein.

Besonders angetan scheint die Gratiszeitung von Helene Fischer zu sein. Nicht nur werden ihre Neuigkeiten regelmäßig behandelt, sondern auch ihr Aussehen. In einem Artikel vom 23.9. lautet der Titel „Heiß, Heißer, Helene!“, auch im Text werden die Beschreibungen „Sexy Fotos“; „sinnlichen Bilder“ und „heiße Bilder“ verwendet.

Auch in der Ausgabe des 22.10. wird Helenes Outfit mehrmals als heiß bezeichnet: „Heißer Mode-Hit“, „Sexy Strapshalter“, „Sündige Dessous“, „scharfe Latex- und Leder-Kombi“, zwei Mal „heiße Modeschau“, „heißen Lederbody“, Bild: heißer „Loewe“-Gürtel.

Im Fall von Lili Paul-Roncalli wird der Blickpunkt in der Ausgabe des 24.9. auf den Körper der jungen Frau gelegt und als „Traumbody“ im Lead bezeichnet.

In einem Text am 15.12. zu Kelly Piquet wird zwar erwähnt, dass das Model eine studierte Politik- und Wirtschaftswissenschaftlerin ist, dies ist aber mehr eine Randbemerkung, denn der Fokus liegt abermals klar auf ihrem Äußerem und der Tatsache, dass sie die Freundin von Formel 1-Rennfahrer Max Verstappen ist.

Von „sexy“ oder „heißen“ Männern war in der Zeitung in den vier Monaten nie zu lesen.

OE24 Nachrichten und ihr körperliches Ideal

Ob bewusst oder unbewusst, propagiert das Boulevardblatt mit dieser Berichterstattung ein bestimmtes körperliches Ideal von Frauen. Wer diesen Vorgaben nicht gleichsteht, verdient es nicht heiß oder sexy genannt zu werden. Problematisch ist das, weil dies zur einer gestörten Wahrnehmung führen könnte oder zu einem niedrigen Selbstwertgefühl.

Mit dieser objektivierenden Darstellung von Frauen bleibt „OE24 Nachrichten“ in der Vergangenheit stehen, und blockiert damit den Fortschritt, um Frauen nicht nur sichtbar zu machen, sondern auch Männern gleichgestellt zu behandeln.

Eine Bitte um Stellungnahme blieb vonseiten „Österreich“ unbeantwortet.

Exkurs Methodik:

Um die Beispielbilder und Artikel so übersichtlich wie möglich einzuordnen, wurden diese in vier Kategorien eingeteilt: 1.) Sujetbilder (Mann/Frau/Kinder/Pärchen/Gemischt), 2.) Promis (Mann/Frau), 3.) Impfbilder (Mann/Frau/Kinder) und 4.) Wörter/Beschreibungen

Abbildungen von Politiker:innen und Werbebilder wurden bei der Zählung nicht berücksichtigt.

Dieser Artikel entstand im Rahmen des Master-Studiums für Journalismus an der FH-Wien.

Aprilscherze sind nicht mehr das große Ding, das sie früher mal waren. Ein eigener Tag, nur um seine Mitmenschen mit kreativen Falschmeldungen in die Irre zu führen – irgendwann in den letzten Jahren hat das seinen außergewöhnlichen Reiz verloren.

Die Tierrechtsorganisation PETA hat es in Deutschland dennoch versucht und am 1. 4. einen scheinbar sensationellen Erfolg vermeldet: Bereits mit April werde die deutsche Bundesregierung Schockwarnungen auf Fleisch, Milch & Co. einführen, ähnlich wie bei Zigaretten. „Ein Burger enthält Leichenteile von bis zu 60 geschundenen und ermordeten Rindern“, liest man da auf einer der neuen Produktverpackungen, deren Fotos (© A. Scherz) der Pressemitteilung praktischerweise beigefügt wurden.

Leider ergänzen die Spielverderber ihre Aussendung noch am selben Nachmittag um den fettgedruckten Zusatz „Achtung, Aprilscherz“. Damit auch sicher niemand mehr drauf reinfällt, schon gar nicht von einem seriösen Medium.

Was uns zu Oe24 führt …

Und tatsächlich, am 10. April geht „Das beste Nachrichten-Portal“ (Eigendarstellung) in die schon etwas angestaubte Falle und sendet den Fake als TV-Nachricht im „aktuellsten Tierschutzmagazin Österreichs“ (Eigendarstellung). Dabei schafft Oe24 das Kunststück, die Scherzmeldung der Tierrechtsorganisation auf knackige 3:18 Minuten zu straffen. Hier eine gekürzte Fassung des TV-Beitrags:

Der Originalbeitrag ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch auf oe24 abrufbar (ab Minute 4:32)

Und weil Verbrauchertäuschung Oe24 ein echtes Anliegen ist, schafft es der Aprilscherz auch noch unerkannt in die Schlagzeilen des besten Nachrichten-Portals:

„Weg von Verbrauchertäuschung – Deutsche Regierung druckt Warnhinweise auf Fleisch, Milch und Eier“ (oe24.at, 11.04.2022)

Der Oe24-Artikel (hier ein Archivlink) erscheint einen Tag nach der großen TV-Ausstrahlung und zwei Tage, nachdem eine kurze Vorschau mit der Falschmeldung den Sender rauf- und runtergespielt worden war (der Clip ist noch auf der Oe24-Facebookseite abrufbar). Wenn man der zurückhaltenden Eigenwerbung von Oe24 glaubt, müssen hunderttausende Menschen bis dahin die Fake-Story gesehen haben – mindestens – und kein einziger scheint die Redaktion darauf hingewiesen zu haben.

Erst einen Tag nach dem Onlineartikel dürfte sich jemand erbarmt haben. Seither steht dort eine korrigierte Version, in der Oe24 zerknirscht einräumt, einem recht offensichtlichen Aprilscherz aufgesessen zu sein. Und auch die TV-Version wurde nachträglich um eine Texttafel ergänzt (hier ab Minute 4:32), in der sich die Redaktion dafür entschuldigt, die Geschichte nur auf Basis einer Pressemeldung, ohne jede Recherche veröffentlicht zu ha…

Ha! Sorry, ich wollt jetzt auch mal einen Scherz machen. Natürlich hat Oe24 den Artikel – so wie praktisch immer – ohne jeden Hinweis auf den Fehler von der Seite gelöscht. Wie man das halt so macht, als bestes „Nachrichten-Portal“.

_____________________

Update 15.04.2022: Oe24 hat nach Erscheinen dieses Kobuks das gesamte Sendungsvideo kommentarlos von der Webseite gelöscht.