In Zeiten der Krise haben Boulevardblätter aller Herren Länder Hochkonjunktur. Denn da kann man selbst mit Wirtschaftsthemen Emotionen beim Leser schüren. Die deutsche BILD-Zeitung zeigt par excellence wie das geht. Der BILDblog hat aufgezeigt, wie die Regeln des Aufhetzens funktionieren. Der österreichische Boulevard ist da nur etwas zurückhaltender: Auf Oe24.at zeigt uns die Venus von Milo auf einer Grafik vom 29. April doch glatt den Stinkefinger. Die Überschrift des dazugehörigen Artikels lautet:

In Zeiten der Krise haben Boulevardblätter aller Herren Länder Hochkonjunktur. Denn da kann man selbst mit Wirtschaftsthemen Emotionen beim Leser schüren. Die deutsche BILD-Zeitung zeigt par excellence wie das geht. Der BILDblog hat aufgezeigt, wie die Regeln des Aufhetzens funktionieren. Der österreichische Boulevard ist da nur etwas zurückhaltender: Auf Oe24.at zeigt uns die Venus von Milo auf einer Grafik vom 29. April doch glatt den Stinkefinger. Die Überschrift des dazugehörigen Artikels lautet:

Wo die griechische Regierung Geld verschwendet

All die Verschwendung wird schonungslos aufgedeckt: Von Pensionen für Töchter, über Boni alleine für das Pünktlichkommen, bis hin zu unnötigen Gremien. Aber das Schlimmste ist wohl:

Die Staatsbediensteten genießen nicht nur Kündigungsschutz, sondern können auch schon vor Erreichen des 50. Lebensjahres in den Ruhestand gehen und eine Pension beziehen.

So sicher ist sich dann „Österreich“ beim Pensionsantrittsalter aber doch nicht. In einem anderen Artikel heißt es:

Anhebung des Pensionsalters um 14 Jahre – von 53 auf 67 Jahre.

Und in einem anderen:

Damit ein Arbeitnehmer die volle Rente erhalten kann, muss er 40 Jahre lang gearbeitet haben und mindestens 60 Jahre alt sein. Bisher galt die Faustregel: 37 Jahre Arbeit und mindestens 58 Jahre alt.

Über das angeblich skandalös niedrige Pensionsantrittsalter der Griechen hat schon Michalis Pantelouris ausführlich in seinem Blog berichtet:

Tatsache ist: Griechische Beamte haben nach 35 Jahren Dienst einen Anspruch auf eine Pension, die sie vom Erreichen des Rentenalters an (bisher 60, ab jetzt 63*) ausgezahlt bekommen. Es kann also kein griechischer Beamter mit 50 oder noch früher in den Ruhestand gehen. Falls er allerdings mit 14 oder 15 Jahren angefangen hat, zu arbeiten (was es damals tatsächlich nicht so selten gab), dann könnte er mit 50 kündigen, zehn Jahre etwas anderes arbeiten oder von Luft und Liebe leben und dann mit 60 in den Ruhestand gehen.

Bild: Venus de Milo ohne Stinkefinker von BrotherMagneto, Creative Commons

Anstatt die Leserschaft zu Sport und Fitness zu motivieren – was nebenbei auch noch glücklich und gesund macht – verlost die Tageszeitung „Österreich“ unter den „ÖsterreicherInnen“ einfach eine Schönheits-OP. Und damit jeder weiß, ab wann man sich operieren lassen sollte, wird auch noch ein makelloses Model abgelichtet. Also ab unters Messer!

„Österreich“ berichtet heute auf Seite 4:

Schon wieder iPhone-Raub in U-Bahn

[…]

Das iPhone ist bei den Tätern nicht nur wegen des Designs so beliebt. Am Schwarzmarkt lässt sich Apple’s [sic!] Wunderding locker um ein Vielfaches des Einkaufspreises verkaufen.

Heißt das eigentlich Schwarzmarkt, weil die dort nicht besonders helle sind?

Egal, ich geh jetzt iPhones kaufen…

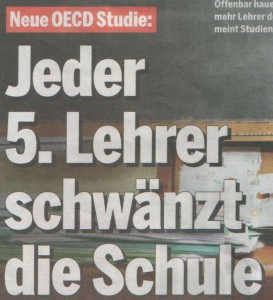

Die Gratisblätter „Heute“ und „Österreich“ berichteten am 19.05. über die eklatanten Fehlstunden der heimischen Lehrer.

„Heute“ schreibt in fetten Lettern:

und „Österreich“ noch größer:

Im Artikel schreibt „Heute“:

- 58 Prozent der Lehrer schwänzen Stunden komplett

- 14 Prozent sind mangelhaft vorbereitet

- und 49 Prozent kommen zu spät.

Und „Österreich“ schreibt:

- 21 Prozent der Lehrer fehlen regelmäßig

- 15 Prozent bereiten sich mangelhaft vor

- und 8 Prozent kommen zu spät.

Woher nehmen „Österreich“ und „Heute“ die Zahlen? „Österreich“ gibt die Talis-Studie als Quelle an, „Heute“ schreibt dagegen nur nebulös von einer „Schul-Studie“. Erst aus dem Kontext von Datum der Veröffentlichung, zitierte Zahlen und Experten kann man schließen, dass sich auch „Heute“ auf die Talis-Studie bezieht.

Der Zahlensalat geht aber weiter, „DerStandard.at“ schreibt:

- über 20 Prozent sind „sehr viel“ oder zu „einem gewissen Ausmaß abwesend“

- 14 Prozent sind „nicht genügend“ auf den Unterricht vorbereitet

- und beinahe 10 Prozent kommen zu spät.

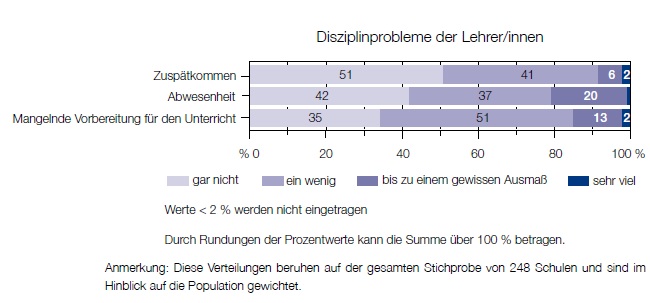

Wie kommen nun die Medien auf so unterschiedliche Zahlen? Auf Seite 84 des BIFIE-Reports 4/2010 (pdf) findet man die Antwort:

„Heute“, „Österreich“ und „DerStandard.at“ haben die Statistik verschieden interpretiert. Das Zuspätkommen ist ein schönes Beispiel dafür:

- „Österreich“ zählt bis zu einem gewissen Ausmaß und sehr viel zusammen = 8 Prozent und schreibt über „regelmäßiges“ Zuspätkommen

- „Heute“ zählt ein wenig, bis zu einem gewissen Ausmaß und sehr viel zusammen = 49 Prozent und schreibt von „zu spät kommen“

- Und „DerStandard.at“ zählt bis zu einem gewissen Ausmaß und sehr viel zusammen und schreibt von „beinahe 10 Prozent“.

Aber nicht nur bei den Zahlen wurde geschummelt. „Österreich“ schreibt: „Neue OECD-Studie“. Tatsächlich stammt die Talis-Studie von 2008. Das hat „Österreich“ und „Heute“ mal vorsorglich weggelassen. Bleibt nur noch die Frage offen: Warum berichten gerade jetzt die Medien über eine Studie von 2008? Auch „DerStandard.at“ beantwortet diese Frage nicht. Das Rätsel löst aber eine OTS-Aussendung des BIFIEs. Denn am 17.05. um 19:00 Uhr fand eine Veranstaltung zur Studie statt. Präsentiert wurden vertiefende Analysen und Expertenberichte. Die Ergebnisse der Studie wurde außerdem in einem neuen BIFIE-Report zusammengefasst.

Das schrieb zumindest Daniel Kapp, Pressesprecher von Finanzminister Pröll, auf Twitter:

Dazu hat er den betreffenden Artikel abfotografiert und auf Twitpic gestellt. Und tatsächlich findet man das Foto auf dem Facebook-Account des Pressesprechers.

Aber das Gratisblatt „Österreich“ befindet sich in bester Gesellschaft: Das BILDblog hat bereits die fragwürdige Bildbeschaffung der deutschen BILD-Zeitung aufgezeigt.

Die Tageszeitung „Österreich“ musste letzten Freitag im redaktionellen Teil eine interessante Gerichtsentscheidung veröffentlichen: „Österreich“ hatte offenbar im Rahmen der Bildberichterstattung Fotos, auf denen ein Krone-Logo zu sehen war, überarbeitet und das Sponsorenlogo entfernt.

Die „Krone“ klagte dagegen vor dem Handelsgericht Wien und gewann den Rechtsstreit gegen die Mediengruppe „Österreich“ GmbH.

Der Text der Entscheidung ist in der Großansicht des Scans lesbar.

Sensationelles weiß die Samstagsausgabe von „Österreich“ in ihrer Titelgeschichte zu vermelden:

Umfrage: Erstmals SPÖ vor der ÖVP

[…] Knalleffekt in der brandaktuellen ÖSTERREICH-Umfrage: Das renommierte Gallup-Institut sieht die SPÖ im koalitionsinternen Umfrage-Duell erstmals seit fast einem Jahr wieder vorn. Konkret kommt die Partei Werner Faymanns auf 31 Prozent – die ÖVP von Josef Pröll nur noch [sic!] auf 30. […] Doch Faymann kann sich nicht nur darüber freuen: Auch in der Kanzlerfrage liegt er erstmals seit 28. Juni 2009 (!) wieder vorn: Der Amtsinhaber kommt demnach auf 38 Prozent, Gegenspieler Josef Pröll auf 37.

Wie geht das eigentlich? 500 bis 1000 Leute befragen, und dann genau wissen, wie sechs Millionen wählen würden? Die schlechte Nachricht: Es geht gar nicht. Zumindest nicht so exakt, wie es „Österreich“ uns hier weismachen möchte.

Wie geht das eigentlich? 500 bis 1000 Leute befragen, und dann genau wissen, wie sechs Millionen wählen würden? Die schlechte Nachricht: Es geht gar nicht. Zumindest nicht so exakt, wie es „Österreich“ uns hier weismachen möchte.

Die Ergebnisse repräsentativer Umfragen unterliegen naturgemäß einer gewissen Unschärfe. Die Experten nennen das Schwankungsbreite. Eine Schwankungsbreite von z.B. 3 % bedeutet, dass die realen Werte um plus/minus drei Prozentpunkte abweichen können.

Hinzu kommt noch die Einschränkung auf ein Vertrauensintervall von üblicherweise ca. 95 %. Keine Sorge, das klingt jetzt komplizierter als es ist. Das Vertrauensintervall (auch Signifikanzniveau) besagt nur: „Die plus/minus drei Prozentpunkte Abweichung gelten mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 %“ Anders gesagt: Es besteht eine Fünf-Prozent-Wahrscheinlichkeit, dass die wahren Werte die Schwankungsbreite sprengen und mehr als plus/minus drei Prozentpunkte vom Umfrageergebnis abweichen.

Die Schwankungsbreite selbst hängt naturgemäß von der Zahl der Befragten ab, aber auch von den ermittelten Ergebnissen. Kurz: Je weiter ein Ergebniswert von der 50-Prozent-Mitte entfernt liegt, desto geringer wird seine Schwankungsbreite. Sagen also z.B. 50 % der Befragten, sie wählen diese oder jene Partei, so schwankt dieses Ergebnis um ca. 4,4 % (bei 500 Befragten), während die 10 % für eine andere Partei in der selben Umfrage nur 2,6 % Schwankungsbreite aufweisen (das selbe würde für 90 % gelten, weil es gleich weit von der Mitte entfernt liegt).

Bevor’s jetzt aber doch zu kompliziert wird: hier wird alles sehr anschaulich und verständlich erklärt. Und es gibt wunderbare Tabellen (hier z.B. von Gallup), die ohne großes Nachrechnen zeigen, wie groß die Schwankungsbreiten, abhängig von den genannten Einflussgrößen sind.

Muss man jetzt auch alles gar nicht so genau verstehen. Wichtig ist nur, zu wissen: das Ganze ist ein bisserl so, wie der Versuch, den Ausgang eines Rennens bereits einige Meter — manchmal auch einige hundert Meter — vor dem Ziel vorherzusagen. Liegen die Läufer klar auseinander, nicht weiter schwierig. Aber liegt das Feld eng beinander, nahezu ein Ding der Unmöglichkeit.

Das führt uns zurück zum „Knalleffekt“ von „Österreich“ und zur Anwendung des eben Gelernten in der Praxis. Leider verschweigt das Blatt alle relevanten Daten zur Umfrage, so kann die Größe der Stichprobe nur geschätzt werden. Üblicherweise werden für die wöchentliche Sonntagsfrage aber nicht mehr als 500 Menschen befragt. Die Schwankungsbreite läge in diesem Fall laut Tabelle bei über vier Prozentpunkten.

Das bedeutet, Faymann der laut „Österreich“ sensationell führt, könnte derzeit ebenso gut bei nur 34 Prozent liegen und Pröll bei satten 41. (Und mit fünf Prozent Wahrscheinlichkeit, liegt der Wert vielleicht sogar noch höher.)

Na, das wär doch ein Knalleffekt, oder?

PS: Der Standard berichtet auf seiner Samstags-Titelseite erschütternd ähnlich, auf Basis einer anderen Umfrage.

Jetzt ist schon wieder was passiert. In einer Linzer Straßenbahn wurde ein 50- bis 51-Jähriger (hier gehen die Überlieferungen auseinander) niedergeschlagen, nachdem er sich über die laute Handy-Musik eines Jugendlichen beschwert hatte.

Hier ein paar Auszüge aus den Überschriften und Anreißern zu dieser Geschichte:

Weil sich ein Fahrgast über seine Musik am Handy aufgeregt hat, schlug ein Bursche zu. („Österreich“, 21.5.2010)

Ein 51-jähriger Fahrgast beschwerte sich bei einer Gruppe Jugendlicher. Ein 19-Jähriger rastete daraufhin aus, schlug und trat auf sein Opfer ein. (OÖN, 21.5.2010)

Ein Jugendlicher, 19, ging in einer Linzer Straßenbahn auf einen 50-Jährigen los, weil sich dieser über die laute Musik aus dem Handy des Burschen beschwert hatte. (Kurier, 21.5.2010)

In einer Straßenbahn ist am Mittwochabend ein Fahrgast (50) von einem 19-Jährigen verprügelt worden; der Mann hatte sich vorher über die laute Handymusik des Jugendlichen beschwert. (Die Presse, 21.5.2010)

Der Jugendliche ging auf den 50-Jährigen los, nachdem sich dieser über die laute Musik aus dessen Handy beschwert hatte. (Der Standard/APA, 21.5.2010)

Den detailliertesten Bericht lieferte überraschenderweise die Kleine Zeitung. Hier erfährt der geneigte Leser nicht nur, an welcher Haltestelle die Jugendlichen zustiegen (Hauptbahnhof), in welche Linie (Nr. 1), ja sogar fast bei welcher Türe („in den mittleren Wagen der Straßenbahngarnitur“) — auch der arabische Migrationshintergrund des Jugendlichen wird dezent thematisiert.

Kein Detail schien der Kleinen zu … klein, um ihren Lesern den Vorgang möglichst anschaulich und nachvollziehbar darzulegen. Bis vielleicht auf dieses hier:

Als der Bursch den 51-Jährigen auch noch mehrfach antippte, schlug ihm dieser entnervt das lautstark tönende Handy aus der Hand — und wurde daraufhin vom 19-Jährigen niedergeschlagen und auch noch mit Fußtritten attackiert. (Kronen Zeitung, 21.5.2010)

Ja, dass der ältere Herr, der sich bei dem Vorfall glücklicherweise nur leichte Prellungen zuzog, nicht bloß nett gefragt, sondern dem Jugendlichen das Handy aus der Hand geschlagen hatte, bevor die Lage eskalierte, das stand meines Wissens tatsächlich nur in „Österreich“ und Krone.

Die Gratiszeitung „Österreich“ illustriert die Finanzhilfe für Griechenland und Euro mit einer Fotomontage zweier österreichischer Politiker in Unterwäsche. Zulässig oder nicht? Es ist nicht das erste Mal, dass ein Politiker in einer gefälschten und intimen Situation gezeigt wurde: So hat der OGH 1996 die „profil“-Montage des nackten Kanzlers am Cover für unzulässig erklärt:

Die Gratiszeitung „Österreich“ illustriert die Finanzhilfe für Griechenland und Euro mit einer Fotomontage zweier österreichischer Politiker in Unterwäsche. Zulässig oder nicht? Es ist nicht das erste Mal, dass ein Politiker in einer gefälschten und intimen Situation gezeigt wurde: So hat der OGH 1996 die „profil“-Montage des nackten Kanzlers am Cover für unzulässig erklärt:

§ 78 UrhG soll nach der erklärten Absicht des Gesetzgebers jedermann gegen den Mißbrauch seiner Abbildung in der Öffentlichkeit, namentlich (ua) dagegen schützen, daß sein Bildnis auf eine Art benützt wird, die zu Mißdeutungen Anlaß geben kann oder entwürdigend oder herabsetzend wirkt. Auch allgemein bekannte Personen, wie der Kläger, haben Anspruch darauf, daß die Allgemeinheit auf ihre Persönlichkeit Rücksicht nimmt. Deshalb ist die Privat- und Intimsphäre einer solchen Person geschützt und die Verbreitung von Bildern unzulässig, die entstellend wirken oder die – allenfalls erst im Zusammenhang mit der Bildunterschrift oder dem Begleittext – den Abgebildeten der Neugierde und Sensationslust der Öffentlichkeit preisgeben.

Korn schreibt dazu in „Einführung in das Kommunikationsrecht“ (2010):

Korn schreibt dazu in „Einführung in das Kommunikationsrecht“ (2010):

Die Verletzung berechtigter Interessen liegt hier in der Verletzung des aus dem Grundsatz der Achtung der Privatsphäre erfließenden Selbstbestimmungsrechts, wobei der Bereich des Privatlebens nicht auf den Intimsbereich beschränkt ist. Hierher zählen auch Fragen der Gesundheit, der Religion bzw. Weltanschauung. Als Beispiel gilt hier die Fotomontage auf dem Cover einer Wochenzeitschrift, auf welchem der ehemalige österreichische Bundeskanzler Dr. Franz Vranizky nur mit einem Feigenblatt abgebildet ist. Eine derartige Veröffentlichung könnte zu Missdeutung Anlass geben, zumal die abgebildete Person eine führende Stellung im Staat einnimmt und in dieser Funktion Würde und Ansehen zu wahren hat.

Update: Online wurde die Fotomontage mittlerweile entfernt.