„Heute“ titelt heute:

Staat zahlt Häftlingen 10 Millionen € Gehalt!

Kein Geld für Studenten, Pensionisten, aber Mörder kassieren Steuergeld

Die Aussage an sich ist falsch und suggeriert, der österreichische Staat würde Gehälter in der Höhe von 10 Millionen Euro tragen. Tatsächlich fungieren die einzelnen Haftanstalten jedoch nur als Vermittler zwischen Häftling und dem jeweiligen Arbeitgeber.

Die österreichische Wirtschaft zahlt die Gehälter, und zwar laut der Homepage der Justizanstalten in der Höhe von rund 48,7 Mio. Euro (2008). Davon werden 75% einbehalten und wandern in die Staatskasse. Nachzulesen im Pilotbericht über den Strafvollzug 2008 (pdf). Der Rest wird an die Arbeitnehmer ausgezahlt – das entspricht etwa der Größenordnung der genannten 10 Mio. Wohlgemerkt: Nicht aus Steuergeldern.

Im Artikel erwähnt „Heute“, die Staatseinnahmen aus Leistungen der Gefangenen, die „Fritzl & Co.“ genannt werden – als ob in Österreichs Haftanstalten nur Psychopaten einsitzen, würden nur 9 Millionen Euro betragen. Doch wie kommt es zu dieser Zahl? Denn die verbleibenden 75% machen nach Adam Riese rund 37 Millionen Euro Einnahmen für den Staat aus, nicht 9. Eine Quelle nennt „Heute“ nicht.

PS: Fordert „Heute“ ernsthaft, dass Österreichs Häftlinge unbezahlte Zwangsarbeit verrichten sollen, sowie nach ihrer Haft ohne finanzielle Reserven ins Leben entlassen werden?

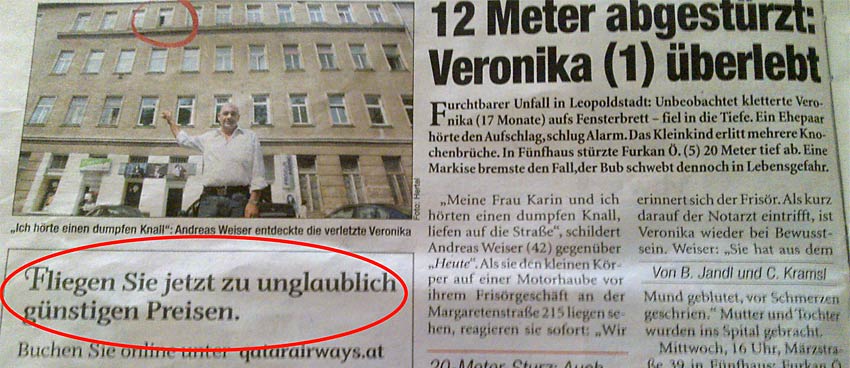

Manchmal ist das richtige Bild, oder eben dessen richtiger Einsatz, gar nicht so einfach, wie folgende kleine Liste zeigt:

Beispiel eins: In der Redaktion von Heute.at wusste man zwar, wie man ein (recht wenig sagendes) APA-Bild des einen Artikels bei einem anderen wiederverwendet, jedoch nicht mehr, wie man die Bildunterschrift verändert:

Beispiel zwei: Die folgenden Screenshots sind alle von verschiedenen Portalen über die selbe Story. Während man auf CNN und BBC eine kleine Bildunterschrift spendiert, die die abgebildete Person korrekt als das Opfer auszeichnet (wobei man es im BBC-Artikel auch für dessen Anwalt halten könnte), wird auf Oe24.at durch eine als Bildunterschrift interpretierbare Überschrift der Eindruck vermittelt, als handle sich bei der abgebildete Person um das Opfer und nicht den Täter:

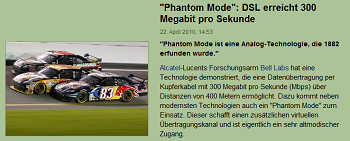

Beispiel drei: Dass ein Bild einem Artikel inhaltlich nahe steht, muss jedoch auch nicht immer sein, wie DerStandard.at zeigt. Die Nascar-Autos zum Artikel über eine neue DSL-Technologie mögen zwar die Assoziation „Auto = Geschwindigkeit“ auslösen, so ganz überzeugt das Bild jedoch nicht.

Beispiel drei: Dass ein Bild einem Artikel inhaltlich nahe steht, muss jedoch auch nicht immer sein, wie DerStandard.at zeigt. Die Nascar-Autos zum Artikel über eine neue DSL-Technologie mögen zwar die Assoziation „Auto = Geschwindigkeit“ auslösen, so ganz überzeugt das Bild jedoch nicht.

Wer weitere Beispiele einer „Text-Bild-Schere“, kann uns gerne einen Hinweis geben, den wir dann in späteren Updates berücksichtigen!

Mangelnde Geschichtskenntnisse in der dpa und den angeschlossenen Redaktionen adeln eine altbekannte Tatsache zur neu entdeckten Sensation. Zufällig ist dabei auch ein 2009 erschienenes Buch im Spiel, das sein umtriebiger Autor geschickt zu vermarkten weiß. Aber der Reihe nach. Beginnen wir 1988, mit diesem kurzen Buchauszug:

Wer die These vom im Leben verarmten Mozart, der hoch verschuldet und im Armengrab bestattet gewesen sein soll, erfunden hat, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Das Bild des „verarmten Genius Mozart“ stammt jedenfalls aus der Romantik. Jeder Biograph versuchte, Mozart noch ärmer zu machen […] Ist etwa jemand verarmt, der mit 35 Jahren ein Industrielleneinkommen hat, eine noble Wohnung sich leistet, ein Reitpferd besitzt — das kommt heute einem hochkarätigen Luxuswagen gleich –, ein Billardspiel und Zimmer dazu besitzt?

„Collectanea Mozartiana“, Mozartgemeinde Wien (1988)

Dass Mozart, entgegen der Legende, ganz ausgezeichnet verdiente — obgleich davon durch seinen ausschweifenden Lebensstil wenig blieb — ist also schon lange bekannt. Und spätestens seit 2004, als auch in der Wikipedia Mozarts Jahreseinkommen auf umgerechnet ca. 125.000 EUR beziffert wurde, handelt es sich dabei um kein geheimes Offline-Wissen mehr.

Außer für die Deutsche Presse-Agentur. Diese berichtete nämlich am 5. April 2010, also ca. 22 Jahre nach meiner Buchquelle, fast sechs Jahre nach Wikipedia und drei Jahre nach dem „Mozartjahr“, diese sensationelle Neuigkeit aus einem (fast) druckfrischen Buch:

Mozart war keinesfalls ein armer Schlucker, das Musikgenie hat aber weit über seine Verhältnisse gelebt. In akribischer Recherchearbeit will dies ein Team um den Salzburger Autor und Mozartforscher Günther G. Bauer nachgewiesen haben.

Nachzulesen ist das in seinem Buch „Mozart. Geld, Ruhm und Ehre“. Am 10. April stellt Bauer seine bereits im vergangenen Jahr erschienene Arbeit in der Salzburger Stadtbibliothek vor.

[…] Fünf Jahre hat das 24-köpfige Team führender internationaler Mozartforscher – von Salzburg und Wien über Zürich bis Tokio – die Finanzen von Mozart in dessen Wiener Jahren (1781-1791) bestmöglich auf Kreuzer und Pfennig recherchiert und nachgerechnet. Das Ergebnis: „Er war doppelt so reich, als man bisher wusste. Er hatte in dieser Zeit ein Jahreseinkommen von durchschnittlich 5000 Gulden“, sagt Bauer. Die Umrechnung früherer Währungen ist problematisch, aber laut Bauer könnten dies heute bis zu 150 000 Euro sein.

[…] Das Bild vom „armen Mozart“ stimmt also nur insoweit, als dass „Wolferl“ mit seinem vielen Geld nicht auskam: „Mozart hat sein Geld verlebt in einem eigentlich aristokratischen Lebensstil, der ihm nicht zugestanden ist“, erläutert Bauer.

Ein Buch, in dem scheinbar genauer nachgerechnet wurde, das aber nüchtern betrachtet, keine bahnbrechend neuen Erkenntnisse bringt und bereits seit über einem halben Jahr auf dem Markt ist, wird plötzlich zur Nachricht. Und dann noch das „24-köpfige Team führender internationaler Mozartforscher“, obgleich nur ein Name am Cover steht. Eigentlich hätte spätestens bei derart bescheidener Selbstdarstellung jemand stutzig werden und kritisch nachfragen müssen. Aber stattdessen wird lieber Geschichte geschrieben. Oder genauer, auf gut österreichisch, a Gschichtl druckt:

Mozart war Großverdiener – und Verschwender (krone.at, 5.4.2010)

Neues [sic!] Buch zu Mozarts Leben: Reicher Geldverschwender (tt.com, 5.4.2010)

Enthüllt: Mozart spielte 150.000 Euro im Jahr ein!

Von wegen armer Schlucker […] (heute.at, 6.4.2010)

Zumindest der Online-Redaktion der „Presse“ hätte dabei aber schon was auffallen können:

Mozart war Spitzenverdiener, kein armer Schlucker

Das musikalische Genie verdiente außergewöhnlich gut, haben Forscher nun [sic!] herausgefunden.[…] Das weist ein Forscherteam um den Salzburger Autor und Mozartforscher Günther G. Bauer nun [sic!] nach.

Die Presse, 6.4.2010

Und direkt daneben verlinkt „AUS DEM ARCHIV“:

Maestro Mozart, der Millionär

Die Einkommenssituation von Wolfgang Amadeus Mozart dürfte viel besser gewesen sein, als die Forschung bisher dachte. ein „verarmtes Genie“ war er jedenfalls sicher nicht.[…] Folgt man Günther G. Bauer, dem ehemaligen Rektor der Universität Mozarteum in Salzburg, dann verdiente Mozart außerordentlich gut.

Die Presse, 30.1.2010

Offenbar hat das Buch vor der dpa heuer schon mal ne kleinere Runde in den österreichischen Medien gedreht. Und „Die Presse“ wiederholt, schwer begeistert oder vergesslich, ihre Empfehlung nun im Vierteljahrestakt. Passend zu Mozart, irgendwie.

Der Amazon-Link zu Buch und Provision ist praktischerweise auch gleich mit dabei. Den Verkaufsrang (292.758, bzw. unter Mozartbüchern 49 von ca. 100) scheint dies allerdings noch nicht wesentlich beflügelt zu haben. Ob’s am Blatt liegt oder am Buch? Ein 42-köpfiges Team internationaler Medienwatchblogger wird dies in den nächsten Jahren klären.

Sachdienliche Hinweise könnten aber bereits jetzt die Leserkommentare unter dem älteren der beiden Presse-Artikel liefern. Ich gebe hier mal einige dieser persönlichen Meinungen wieder. Ausnahmsweise ungeprüft und unrecherchiert — sollen ruhig auch noch ein paar Journalisten ihre Arbeit tun…

Die zahllosen Peinlichkeiten in Bauers neuem Buch

beginnen schon damit, dass er das Bild von Cignaroli „Miozart im blauen Morgenmantel“ für echt hält. Bauers grobe Unkenntnis der Mozart-Literatur und seine Unbedarftheit als abslouter Nicht-Historiker können angesichts hier des vorgeführten Publicity-Aufwands nur verwundern.Re: Die zahllosen Peinlichkeiten in Bauers neuem Buch

Ein sehr seltsames Buch. Das beginnt schon mit dem peinlichen Namedropping in einer Liste von „Mitarbeitern“, von denen manche nur eine Frage oder ein E-Mail beantwortet haben und sich einer gegen die Vereinnahmung nicht wehren kann, weil er lange tot ist. Besonders kurios wird es, wenn sich der Autor gescheiter als Mozart selbst gebärdet: „Die Kutschenfahrten kosteten mehr als der Komponist vermutete“! (S. 82)Re: Re: Die zahllosen Peinlichkeiten in Bauers neuem Buch

Dass Mozart viel Geld verdient und nicht gratis gelebt hat, wussten wir schon. Der Autor hat die „Genaue Rechnungstafel“ von 1788 gefunden, fasst aber sonst nur die fehlerhafte Sekundärliteratur zusammen. Er hält den Deiner-Bericht für echt, glaubt, dass der Eingang des Camesina-Hauses in der Domgasse 5 lag und wenn er behauptet, Mozart habe anlässlich der Begräbnisse seiner Kinder Leichenschmäuse(!) veranstaltet, so wird klar, dass das Wien des 18. Jahrhunderts für Bauer ein total fremder Planet bleibt.

Den Haupttreffer in dieser ganzen Geschichte landete allerdings zweifellos eine Autorin beim deutschen Tagesspiegel. Sie war von der scheinbar neuen Scheinerkenntnis so aufgewühlt, dass sie ihren Artikel zur Hälfte dem Irrtum an sich widmete. Und dessen mögliche Auswirkungen auf die Rezeption von Mozarts Werk. Der Irrtum im Irrtum sozusagen. Trotz falscher Prämisse und Verkennung der Fakten, ein meisterhaft formuliertes kulturphilosophisches Highlight, mit tröstenden Aspekten für alle Beteiligten (zur Gänze hier nachzulesen):

Champagner für Mozart

Christiane Peitz schreibt die Musikgeschichte um [sic!]Die Wissenschaft hat festgestellt: Mozart war doch nicht arm. Er hat nur über seine Verhältnisse gelebt.

[…] Aber klingt die Jupiter-Symphonie anders, wenn wir wissen, dass ihr Schöpfer weniger Wasser als Wein trank?

[…] Der Mensch mag Irrtümer gerne. […] Irrtümer bringen die Menschheit weiter. Ähnlich wie der Zweifel sind sie die fröhlichen Anarchisten im Wissensbetrieb. Nichts ist sicher, keine Erkenntnis ist in Stein gemeißelt, nicht mal die eigene. Es lohnt sich, die Welt jeden Tag neu zu erfinden. Ich irre mich, also bin ich. […]

Das Meinungsforschungsinstitut IMAS veröffentlichte jüngst einen „Report“ unter dem zurückhaltend seriösen Titel „Hilferuf nach mehr Sicherheit“, der speziell vom Boulevard dankbar aufgegriffen wurde.

So schlagzeilte die OÖ-Ausgabe von „Heute“:

Stoppt endlich die Kriminalitätswelle

[…]

Dramatisch: Jeder 2. Linzer traut sich nachts nicht mehr auf die Straße

Man muss sich das bildlich vor Augen führen: Jeder zweite Linzer geht nachts nicht mehr aus dem Haus. Die anderen Hauptstädte liegen da ähnlich, am Land ist’s ein bisserl besser und in Wien am allerschlimmsten. Insgesamt sind es wohl bereits Millionen Österreicher, die sich nach Sonnenuntergang nicht mehr ins Theater trauen, ins Lieblingscafé ums Eck oder auch nur ihren Hund gassi führen, weil sie Angst haben, Opfer eines Verbrechens zu werden. Das ist die erschütternde Realität in Österreich 2010.

Wenn wir „Heute“ glauben.

Wenn die Tage im Frühling kürzer werden ist das natürlich eine Story. Und so berichtet auch „Heute“, das Beben in Chile habe die Tage um 1,26 Millionstel Sekunden verkürzt. 2004, nach dem Tsunami-Beben, seien es sogar ca. acht Millionstel Sekunden gewesen.

Wenn die Tage im Frühling kürzer werden ist das natürlich eine Story. Und so berichtet auch „Heute“, das Beben in Chile habe die Tage um 1,26 Millionstel Sekunden verkürzt. 2004, nach dem Tsunami-Beben, seien es sogar ca. acht Millionstel Sekunden gewesen.

Dennoch gäbe es in Zukunft…

Kein Mittagessen im Mondschein

Um diese Verkürzungen auszugleichen, wird in der Silvesternacht alle paar Jahre eine Sekunde eingefügt, die sogenannte Schaltsekunde. Ein Mittagessen im Mondschein wird es in Zukunft also nicht geben.

Doch!

PS: Falls die Astrophysiker in der „Heute“-Redaktion Sie jetzt auch verwirrt haben, „netto“ dreht sich die Erde trotz Erdbeben nach wie vor jedes Jahr etwas langsamer. Und um die daraus resultierende Verlängerung der Erdtage auszugleichen, ergeben Schaltsekunden natürlich weiterhin Sinn.

(Foto: cc Robbert van der Steeg)

Ich gratuliere Seppi und Burli aus der Sportredaktion zum Schlagzeilen-Namen Fischi für die frischgebackende Olympiasiegerin Andrea Fischbacher. D’Fischbocherin wäre ja zu lang gewesen, und seit Schlieri, Kirchi, Dorfi, Walchi, Meisi, Lizzi und Goldi ist bekannt: Babysprache gehört zum Wintersport wie Boxenluder zur Formel 1.

..dass diese Zeitung von Menschen gemacht wird, die selbst in Villen leben und dennoch andere Menschen an den Pranger stellen, wenn diese sich erdreisten, zwar arbeits- und beinlos aber nicht obdachlos zu sein.

Übrigens wird die Zahl der akut Obdachlosen in ganz Österreich auf bis zu 2.000 geschätzt, „Heute“ übertreibt also um ein Vielfaches, wenn sie von 10.000 alleine in Wien schreiben.

„Heute“, 17. Februar. Via Michael L. auf Facebook.

„Eingenistet im Enddarm der Kronen Zeitung lebt es sich als Politiker leichter.“ schreibt der grüne Landtagsabgeordnete Martin Margulies in seinem Blog und listet das Inseratenvolumen zur Wiener Volksbefragung nach Zeitung auf. Mit großem Abstand Nummer eins: Hans Dichands „Kronen Zeitung“, mit brutto fast €350.000 Anzeigevolumen, gefolgt von der von Dichands Schwiegertochter Eva geführten Gratiszeitung „Heute“.

„Eingenistet im Enddarm der Kronen Zeitung lebt es sich als Politiker leichter.“ schreibt der grüne Landtagsabgeordnete Martin Margulies in seinem Blog und listet das Inseratenvolumen zur Wiener Volksbefragung nach Zeitung auf. Mit großem Abstand Nummer eins: Hans Dichands „Kronen Zeitung“, mit brutto fast €350.000 Anzeigevolumen, gefolgt von der von Dichands Schwiegertochter Eva geführten Gratiszeitung „Heute“.

Margulies vermutet: „Die Anfütterung zwecks positiver Berichterstattung hat System.“

Der Blogger Oliver Ritter hat zudem das Inseratenaufkommen der Stadt Wien in „Heute“ beobachtet und unabhängig von der Volksbefragungskampagne in den ersten zehn Februarausgaben an fünf Tagen bis zu zwei weitere Inserate der Stadt Wien gefunden. In Summe zählt Oliver 18 Inserate der Stadt Wien in diesen 10 Ausgaben von „Heute“.

Ob und wie sich das Anzeigenaufkommen auf die journalistische Arbeit auswirkt, ist jedenfalls schwer objektivierbar. Gibt nicht irgendwo eine Institution oder ein Watchblog, die sich kritischem Monitoring politischer Werbung verschrieben haben?

(Grafik: Martin Margulies.)