Ein schwarz gekleideter Polizist blickt streng in Richtung Hafen, neben ihm tanzen bunte Micky-Maus-Luftballons in der Luft“, berichten die Salzburger Nachrichten im Mai 2016 aus dem Gazastreifen. Die Kronen Zeitung veröffentlicht im Februar 2020 eine „Spurensuche“ nach einem moldawischen Oligarchen: „Durchs Zentrum von Chisinău knattert ein rostiger Traktor. Auf einem Fahrrad kämpft eine Dame mit Kopftuch und Schürze gegen die Kälte.“

Berichterstattung aus der Ferne ist beliebt, bei Journalistinnen und Journalisten ebenso wie bei ihrem Publikum. Doch Auslandsreportagen sind aufwändig und teuer – die Reise, die Unterkunft, die Übersetzung, die Kontakte vor Ort. Wer finanziert das eigentlich? Die Recherche von Kobuk zeigt: Häufig sind es nicht die Medien selbst.

Wir wollten für diesen Artikel eine simple Frage beantworten: Welches Medium bekommt in Österreich wie viel öffentliches Geld? Die Frage ist jedoch gar nicht so einfach zu beantworten. Denn Medienförderungen sind ein einziger, unübersichtlicher Dschungel, was die Frage nach Transparenz und Vergabepraxis aufwirft.

Wenn Medien über öffentliche Gelder und Förderungen für Medien berichten, dann oft so, dass man mit dem Finger auf andere zeigt. Die anderen bekommen viel mehr, und überhaupt viel zu viel, so der Tenor. Christian Nusser, Chefredakteur von „Heute“, umschrieb diese Mentalität einmal als „gutes Geld, das man selbst hat, und das schlechte Geld, das andere (noch?) besitzen.“ Daher folgt hier ein Versuch ganz nüchtern aufzuzeigen, wie es wirklich ist.

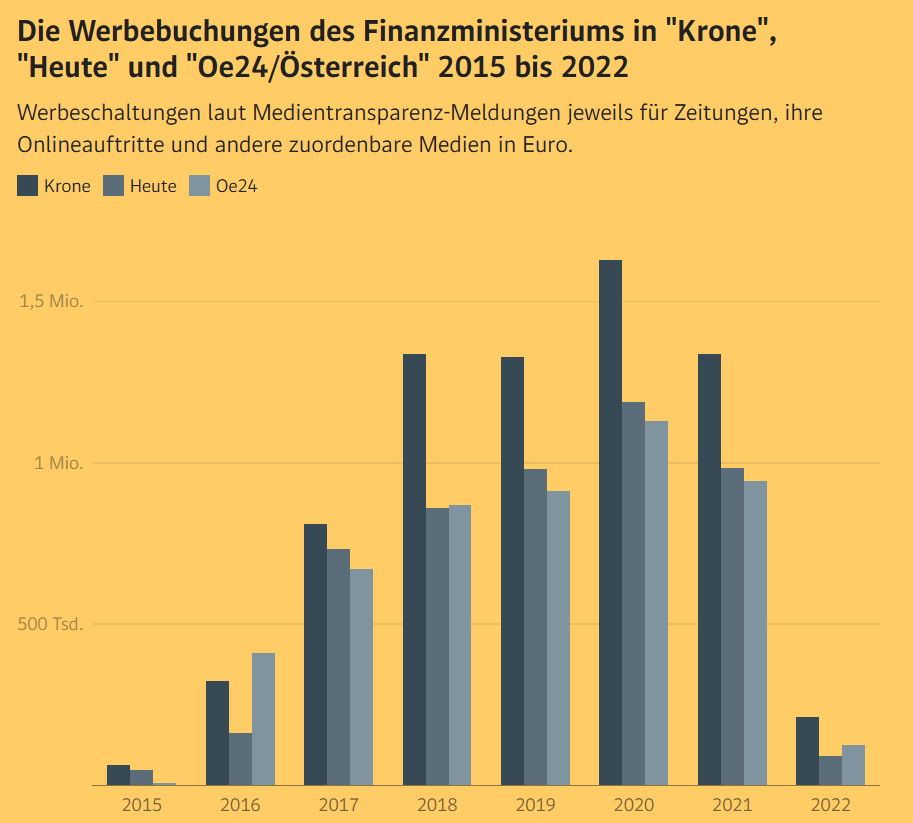

Heute-Chefredakteur Christian Nusser sieht seine Zeitung zu unrecht an den Pranger gestellt. Auch andere Medien haben in den vergangenen Jahren ungewöhnlich viel Inseraten-Geld vom Finanzministerium bekommen. Hat er damit Recht? Die Kurzfassung: Er hat jedenfalls nicht völlig unrecht.

Inserate aus der öffentlichen Hand sind in Österreich so eine Sache. Die Regierung kann über die Ministerien praktisch unbegrenzt viel Steuergeld an Medien überweisen. Es gibt keine Gesetze, die etwa den Rahmen, den Zweck, oder eine verpflichtende Evaluierung über die Wirksamkeit solcher Werbeausgaben festlegen. Und sagen wir mal so: Nicht nur wir bei Kobuk hatten in den letzten Jahren immer wieder die Vermutung, dass mit diesen Geldern wohlwollende Berichterstattung gekauft wird; oder umgekehrt: Dass PolitikerInnen niedergeschrieben werden, wenn sie zu wenig bezahlen.

Seit vergangener Woche steht die Zeitung „Heute“ und ihre Herausgeberin Eva Dichand im Fokus dieses Verdachts. Der Falter hat die Causa hier und hier sehr lesenswert zusammen gefasst. Wir erinnern uns: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt unter anderem gegen Thomas Schmid und Wolfgang Fellners OE24, weil dort über das „Beinschab-Tool“ mutmaßlich gefälschte Umfragen publiziert wurden. Als „Belohnung“, so der Verdacht, öffnete das Finanzministerium den Geldhahn und ließ Inseratengelder in die Kassen der Fellners fließen. Soweit, so bekannt.

Der Falter schreibt nun über den neuen Vorwurf der Staatsanwälte: „Damit der Deal, den die Türkisen mit Fellners Österreich-Gruppe mutmaßlich geschlossen haben, um Kurz mit frisierten Umfragen zu pushen, nicht auffliegt, wurden auch die Blätter der Dichands fett bedient.“

Diese Grafik aus dem Standard illustriert den Vorwurf sehr gut:

Kobuk hat drei Monate lang alle Meinungselemente der Tageszeitungen „Die Presse“, „Der Standard“, „Kronen Zeitung“ und „Kleine Zeitung“ analysiert. 68 Prozent aller Kommentare, Glossen und Kolumnen wurden dabei von Männern geschrieben; sieht man sich nur die Leitartikel an, ist das Missverhältnis noch deutlicher: Frauen haben weniger als ein Fünftel dieser Texte verfasst.

Welches Medium hat heutzutage schon Zeit zu recherchieren? Vor allem, wenn ein Bericht über eine vertrauensvolle Quelle wie eine Nachrichtenagentur kommt. Tja. Eine fehlerhafte Meldung der deutschen Presseagentur DPA wurde von zahlreiche Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz oftmals wortgleich übernommen und hat sich so verbreitet. In Österreich zum Beispiel von Der Standard, Orf.at, oe24 und motor.at, eine Plattform von Kurier. Aber der Reihe nach:

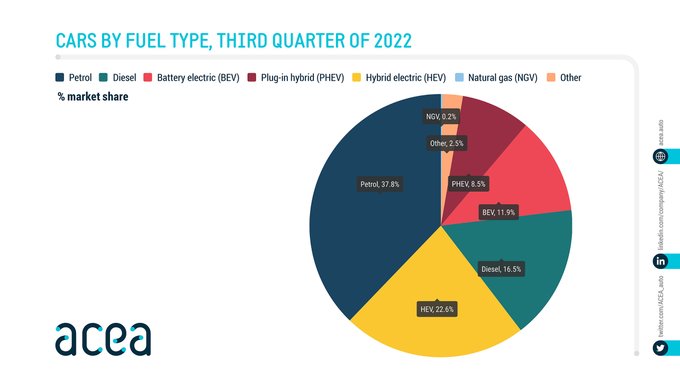

In all den Artikeln geht es um den Anteil von Elektroautos an Neuwagen in der EU. Der Fehler liegt im Satz „Auch Plug-in-Hybride legten leicht auf 22,6 Prozent zu.“

Die Meldung bezieht sich auf eine Statistik der European Automobile Manufacturer’s Association (ACEA). Dort liest man allerdings, dass Plug-in-Hybride lediglich 8,5 Prozent der neugekauften Autos ausmachen. Und mehr noch: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist der Anteil der Plug-in-Hybriden nicht gestiegen, sondern im Gegenteil sogar um 6 Prozent gefallen.

Der Fehler liegt darin, dass in den Berichten die Zahlen zu Hybride- und Plug-In-Hybride verwechselt worden sind. Der Unterschied ist keineswegs irrelevant: Plug-In-Hybride können – wie der Name schon sagt – mit einem Ladekabel aufgeladen werden. Bei einem Hybrid-Fahrzeug dient der Elektromotor eher zur Unterstützung des Verbrennungsmotors, weshalb sie meistens nicht als Elektroautos eingestuft werden und auch die entsprechenden Förderungen nicht bekommen.

Wie kommt es nun dazu, dass dieser Fehler durch die deutschsprachige Medienlandschaft kursiert, ohne dass es jemandem auffällt? Offensichtlich hat die Redaktion der deutschen Presseagentur die Zahl falsch abgeschrieben. Die österreichische Presseagentur APA hat den Bericht direkt übernommen, woraufhin die österreichischen Medien den fehlerhaften Bericht ebenfalls weiterverbreitet haben. Auch in Deutschland haben Medien wie Zeit.de, Frankfurt Allgemeine Zeitung, Merkur.de, RP Online, EU-Info.de und Westdeutsche Zeitung innerhalb von Stunden die fehlerhafte Statistik publiziert; in der Schweiz findet man sie auf Volksblatt und Nau.ch.

Sämtliche Medien hätten diesen Fehler erkennen und korrigieren können, wenn sie sich die Grafik der Original-Quelle angeschaut hätten. Ein Aufwand von nicht einmal einer Minute. Augenscheinlich ist aber auch das schon zu viel verlangt. Zumindest bei den meisten. Denn, ein kleiner Lichtblick in diesem Stille-Post-Spiel, in der blind voneinander abgeschrieben wird: Der Standard hat als einziges Medium den Bericht ausgebessert und das auch transparent ausgewiesen.

Dieser Artikel entstand im Rahmen des Master-Studiums für Journalismus an der FH-Wien.

Länger, breiter, höher – falscher? DerStandard.at hat recht unverschämt eine PR-Aussendung abgeschrieben, die noch dazu voller Fehler ist. Die Zeitung, die eigentlich für hohe Qualität stehen möchte, will ihren Leser:innen in einem Artikel die Superlative der Straßen näher bringen. Von zehn Beispielen sind allerdings drei falsch.

Die angeblich höchste Straße

Laut Standard soll der Karakorum-Highway in China die höchste Straße der Erde sein. Mit 4.693 Höhenmetern ist sie aber nicht mal die höchste Straße in der eigenen Nachbarschaft: diese Ehre gehört der Semo La in Tibet mit 5.565 Höhenmetern. Die höchste Straße der Welt ist laut dem Guinessbuch der Rekorde der Umling La Pass in Indien mit 5.798 Höhenmetern.

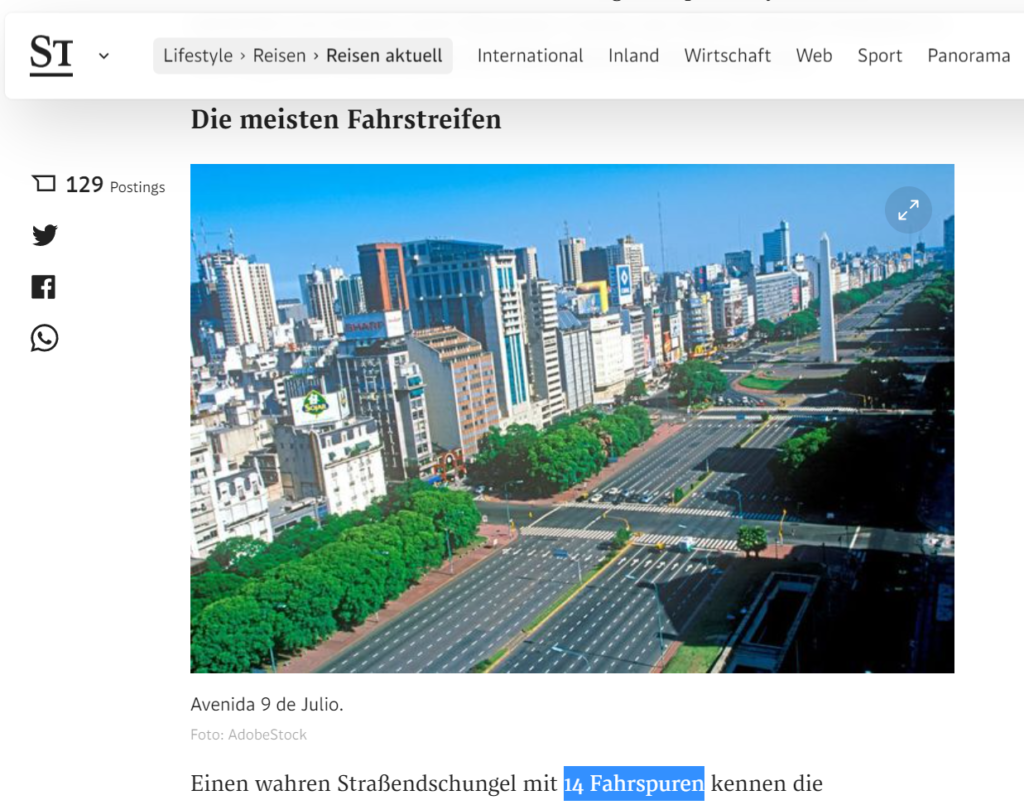

Die angeblich meisten Fahrstreifen

Bei der Straße mit den meisten Fahrstreifen stimmt die Angabe nicht mal mit dem eigenen Bild überein. Im Standard-Artikel ist von 14 Spuren die Rede, im Bild von der Avenida 9 de Julio in Buenos Aires sind eindeutig 16 Fahrspuren zu sehen.

Aber auch davon abgesehen, ist die Angabe falsch. Der Ontario Highway 401 in Kanada hat 18 Fahrspuren (oder 22 wenn man die An- und Abfahrtspuren dazurechnet). Die Interstate 10 in den USA hat 18 Spuren plus 8 zusätzliche Ab-, An-, und Parallelspuren, die meistens nicht dazugezählt werden. Außerhalb Beijings gibt es eine Mautstelle mit insgesamt 50 Spuren, also mehr als das Dreifache jener Straße, die der Standard angibt.

Die angeblich längste Straße

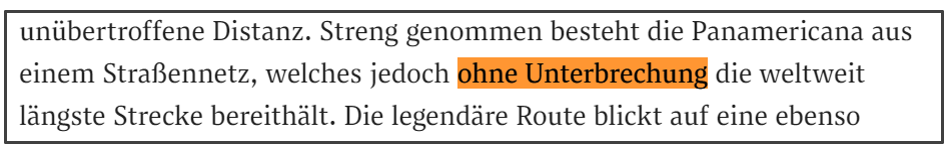

Der Standard berichtet – wie auch viele anderen Medien – dass die Panamericana zwischen Alaska, im Norden und Ushuaia in Argentinien im Süden mit rund 30.000 km die längste Straße der Welt ist. Im Artikel fehlt aber ein sehr wichtiger Hinweis: die Straße wird ungefähr in der Mitte unterbrochen. Im Text wird das Gegenteil behauptet:

Der so genannte Darien Gap stellt eine 106 Kilometer-lange Unterbrechung der Panamericana dar und gehört zu den gefährlichsten Routen der Welt. Aufgrund der bedrohlichen Geographie gibt es aktuell keine Pläne, die Strecke jemals zu verbinden.

Aufpassen bei Copy-Paste

Wie kam es zu diesen fehlerhaften Informationen? Ein Hinweis am Ende des Artikels könnte die Antwort anbieten:

Der Originalbeitrag von Sunny Cars ist hier zu lesen. Abgesehen vom Vorspann, unterscheiden sich die zwei Artikeln um nur 512 Zeichen. Die markanteste Änderung ist: In der Aussendung von Sunny Cars wird Straße mit ss geschrieben – also Strassentunnel, Strassennetz usw. Davon abgesehen gibt es ein paar unbedeutende Kürzungen und kosmetische Änderungen. Von einer echten „redaktionellen Bearbeitung“ kann also keine Rede sein.

Dieser Artikel entstand im Rahmen des Master-Studiums für Journalismus an der FH-Wien.

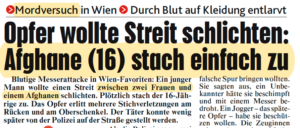

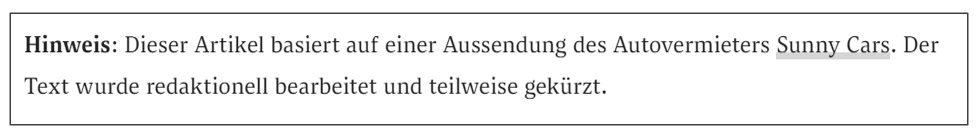

In fast jeder zweiten Ausgabe der Kronen Zeitung ist 2020 zumindest ein Negativ-Artikel über Afghan:innen erschienen. In „Österreich“ war das in mehr als jeder fünften Ausgabe der Fall. Über Tschetschen:innen gibt es zwar weniger negative Texte, dafür hat 2020 weder die Krone, noch „Österreich“, und auch Der Standard und Die Presse keinen einzigen positiven Artikel über sie veröffentlicht. Missverhältnisse, die die Realität grob verzerren und Vorurteile verfestigen können.

In 44,6% der Ausgaben der Kronen Zeitung ist 2020 zumindest ein Negativ-Artikel über Afghan:innen erschienen, also an fast jedem zweiten Tag. Insgesamt sind es 247 Artikel über Mord, Körperverletzung, illegale Grenzüberschreitungen, Drogen- und Sexualdelikte von Afghan:innen, jeden davon haben über zwei Millionen Kronen-Zeitung-Leser:innen zu Gesicht bekommen.

Wie österreichische Printmedien 2020 über Afghan:innen berichteten:

Quelle: Eigene Erhebung

Ein Großteil der Berichte sind Einzelfälle, die meist keinen Raum für Unschuldsvermutungen zulassen. Diese unausgewogene Berichterstattung in der Kronen Zeitung macht Afghan:innen zu gefährlichen, aggressiven und kriminellen Menschen. In solchen Artikeln wird die Herkunft der Tatverdächtigen oft schon im Teaser oder im Titel genannt. Bei den anderen Beteiligten – hier ein „junger Mann“ und „zwei Frauen“ – verzichtet die Krone hingegen auf die Herkunftsbezeichnung. Diese ist offenbar nur für den mutmaßlichen Täter relevant.

Auffallend ist auch, dass in vielen Berichten die Tatgründe keine große Rolle spielen. Afghan:innen handeln scheinbar aus nicht erkennbaren Motiven. Sie sind „laut“, „aggressiv“ oder „uneinsichtig“ und drehen ohne ersichtlichen Grund „einfach durch„. In 83 der 247 Negativ-Artikel geht es um Körperverletzung oder Mord, am zweithäufigsten werden Afghan:innen als Sexualstraftäter und illegale Einwanderer genannt.

Diese Art der Berichterstattung ist darauf ausgelegt, zu schockieren und die mutmaßliche Gewaltbereitschaft einer Bevölkerungsgruppe anhand einzelner Fälle darzustellen, ohne auf gesellschaftliche Hintergründe und Probleme einzugehen, die zu solchen Vorfällen führen. Wie auch diese Beispiele zeigen:

Positive Berichte findet man nur selten. Nur in knapp 4,3% der 359 Krone-Ausgaben werden Afghan:innen 2020 in einem positiven Kontext erwähnt. Auffallend ist, dass sich die Positiv-Berichterstattung oft auf ihre Integrationsfähigkeit beschränkt – wie jener Artikel über Elias Zafari, der abgeschoben wurde, obwohl er als gut integriert galt. Positive Geschichten über die 43.654 in Österreich lebenden Menschen aus Afghanistan, die nichts mit deren Integration zu tun haben, sind hingegen Mangelware.

Auch „Österreich“ berichtet unverhältnismäßig viel Negatives

Ähnlich, wenn auch bei weitem nicht so drastisch, war die Berichterstattung von „Österreich“ bis inklusive November 2020. Hier sind es „nur“ 22,5% der Ausgaben, in denen 2020 ein negatives Bild von Afghan:innen gezeichnet wurde – was im Vergleich mit der tatsächlichen Kriminalität aber dennoch ein Übermaß ist. Dazu später mehr.

Generell beschreibt auch „Österreich“ diese Menschen oft pauschal als gewalttätig und gefährlich. Außerdem wird, genau wie in der Krone, zum Großteil über negative Einzelfälle berichtet. Nur sehr selten erfahren die Leser:innen etwas über die Hintergründe und etwaige Probleme in den Communities.

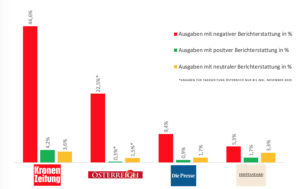

Wie österreichische Printmedien 2020 über Tschetschen:innen berichteten:

Quelle: Eigene Erhebung

Ein bisschen besser sieht es bei der Berichterstattung über Tschetschen:innen aus. Über sie gibt es 2020 „nur“ in etwa jeder fünften Ausgabe der Krone einen Negativ-Artikel (21,4%), in „Österreich“ waren es 14,6% der Ausgaben. Die Tonalität der Berichterstattung ist jener über Afghan:innen sehr ähnlich: Meistens geht es um Kriminalität, ohne einer Einordnung der dahinterliegenden Gründe und Probleme.

In diesem Bericht der Kronen Zeitung schaffen es Tschetschenen sogar in den Titel, obwohl nicht geklärt wurde, ob die Täter tatsächlich tschetschenischer Herkunft waren. Ob die Boulevardzeitung Vorurteile und Stereotype so bewusst verstärkt, sei dahingestellt.

Ab und zu kommen sogar beide Gruppen gemeinsam als Gewalttäter vor. In diesem Artikel wird eine vermeintliche Schlägerei zwischen Tschetschenen und Afghanen in der Krone als „Bandenkrieg“ und in „Österreich“ sogar als „Ethno-Bandenkrieg“ beschrieben. Es handle sich hierbei um „zwei verfeindete Ethnien„, wie „Österreich“ schreibt:

„Wir“ gegen „die Anderen“

Sieht man von der fragwürdigen Häufigkeit ab, in der diese Form der Berichterstattung auftritt, trägt auch die Sprache in den Boulevardblättern ihren Teil zur Bildung negativ besetzter Stereotype bei. In den meisten Artikeln werden Menschen mit Migrationshintergrund auf ihre vermeintliche Herkunft oder ihren Aufenthaltsstatus reduziert. Sie werden als Eindringlinge abgestempelt. Es wird häufig das Bild „Wir“ gegen „die Anderen“ erzeugt. Dass diese Einteilung im Boulevard mittlerweile ganz beiläufig passiert, zeigt dieser Artikel der Kronen Zeitung, in dem es eigentlich um die Festnahme von drei verdächtigen Schleppern gehen sollte:

Dennoch macht die Krone darauf aufmerksam, dass die „Illegalen“ – in diesem Fall geflüchtete Afghanen – „zu uns“ geschleust werden. Somit werden Menschen, die auf der Flucht sind, schon im ersten Satz als gefährliche Eindringlinge beschrieben, die nicht hierhergehören. Außerdem entsteht der Eindruck, sie wären eine Bedrohung für „unser“ Österreich. Auch, dass „ihre afghanischen Kunden“ von den Schleppern „chauffiert“ werden, trägt zur Verharmlosung der Schicksale dieser Menschen bei und lässt vergessen, dass es sich um Personen handelt, die ihr Zuhause meist unter lebensgefährlichen Umständen verlassen mussten.

Die Bildsprache ist häufig ebenfalls fernab von vorurteilsfrei. Der Einsatz von Bildern wie diesem widerspricht wohl nicht nur Punkt 7.1 des österreichischen Pressekodexes, laut dem Pauschalverunglimpfungen von Personengruppen unter allen Umständen zu vermeiden sind, sondern schafft negativ besetzte Stereotypen und Vorurteile gegenüber People of Color (POC) im Bewusstsein der Leser:innen, wie etwa die Zeitungswissenschaftlerin Samira El Ouassil schreibt.

Qualitätsmedien weitaus realitätsnäher

Anders die Darstellung in sogenannten Qualitätsmedien: Die Presse und Der Standard berichteten 2020 wesentlich seltener negativ über Afghan:innen. Die Presse in 9,4% und Der Standard sogar nur in 5,3% der Ausgaben. Auffallend ist, dass auch in der negativen Berichterstattung eher auf Hintergründe, Statistiken und Entwicklungen eingegangen wird als auf negative Einzelfälle. Durch die positiven und neutralen Berichte entsteht insgesamt jedenfalls ein wesentlich ausgeglicheneres Bild über den Alltag dieser Bevölkerungsgruppen in Österreich. Außerdem kommen in beiden Zeitungen Betroffene öfter selbst zu Wort und erzählen aus ihrem Leben oder über ihre Flucht. Es sei jedoch erwähnt, dass auch in der Presse ebenso wie im Standard 2020 kein einziger positiver Artikel über Tschetschen:innen erschienen ist.

Der größte Unterschied zwischen den negativen Berichten in Boulevard- und in Qualitätsmedien ist, wie berichtet wird. In diesen Auszügen eines Standard-Artikels geht es beispielsweise um die hohe Arbeitslosigkeit von Geflüchteten. Dabei wird über die Hintergründe berichtet und die Situation analysiert. Vermeintlich einfache Antworten werden mit Zahlen und Fakten relativiert, außerdem kommen Expert:innen zu Wort. Das sowohl Der Standard als auch Die Presse bei diesen Themen mehr Wert auf Hintergrundberichterstattung legen, ist augenscheinlich.

Die permanente und systematische Negativ-Berichterstattung, die in der Krone keineswegs nur 2020 stattfand, ist nicht nur journalistisch fraglich – sie steht auch in keinem Verhältnis zur Kriminalitätsstatistik.

Ein Vergleich mit der Kriminalstatistik

Nur 2,05% aller Tatverdächtigen in Österreich kommen aus Afghanistan. Unter allen ausländischen Tatverdächtigen machen Afghan:innen 5,1% aus. Wenn man diesen Prozentsatz nun mit der Anzahl der in Österreich lebenden Afghan:innen vergleicht, zeigt sich, dass maximal 14,3% der 43.654 in Österreich lebenden Afghan:innen als Tatverdächtige gelistet wurden. Dem gegenüber stehen knapp 86%, die sich nichts zu Schulden kommen haben lassen. Dass die Anzahl der Tatverdächtigen in absoluten Zahlen vermutlich niedriger ist, liegt nahe, weil ein und dieselbe Person für verschiedene Vergehen mehrfach gezählt werden kann.

Ein Vergleich der Kriminalstatistik 2019 mit der Berichterstattung der Kronen Zeitung über Afghan:innen:

Quelle: Eigene Erhebung, Bundeskriminalamt

Nun sind 14,3% nicht wenig und es ist definitiv ein Wert, um den es einen Diskurs geben sollte. Allerdings rechtfertigt er keinesfalls die Anzahl und die Art der Berichterstattung im Boulevard über einzelne Vergehen.

Wenn eine Bevölkerungsgruppe besonders häufig Straftaten begeht, sich besonders viele Arbeitslose unter ihr befinden oder sie anderweitig statistisch auffällig wird, ist klar, dass jedes journalistische Medium darüber berichten muss. Allerdings macht es einen gravierenden Unterschied, ob die Berichterstattung die Hintergründe erklärt, Expert:innen einbindet und auch der betroffenen Bevölkerungsgruppe Gehör schenkt. Oder ob scheinbar wahllos über negative Einzelfälle berichtet wird, und so nachweislich Vorurteile, Stereotypen und Feindbilder geschaffen werden.

Vorurteile bleiben Vorurteile

Wie die Journalistin Nina Horazcek und der Rechtswissenschafter Sebastian Wiese in ihrem Buch „Gegen Vorurteile“ schreiben, hat der hohe Prozentsatz ausländischer Tatverdächtiger in der Kriminalitätsstatistik mehrere Gründe.

Vor allem Menschen, die keinen Zugang zum Arbeitsmarkt und einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben, greifen häufiger zu kriminellen Mitteln als andere. Auch Alter, Geschlecht, Wohnort und sozialer Status sind Faktoren, die Einfluss auf die Kriminalitätsanfälligkeit von Menschen haben. Viele dieser Faktoren sind bei Menschen aus Afghanistan und Tschetschenien überrepräsentiert.

Czernin Verlag

Wer also über die Kriminalität einer Bevölkerungsgruppe berichtet und diese Faktoren dabei nie thematisiert, wie vor allem die Krone Zeitung und „Österreich“ dies bei Afghan:innen und Tschetschen:innen tun, trägt maßgeblich dazu bei, dass sich Vorurteile und Stereotypen über Bevölkerungsgruppen in den Köpfen der Gesellschaft festsetzen. Dabei geht es weniger darum, dass ein einzelner Negativ-Artikel faktisch falsch ist, sondern darum, dass in der Summe der Berichterstattung ein völlig verzerrtes und unvollständiges Bild der Wirklichkeit vermittelt wird.

DerStandard.TV hat einen Videobericht über diese Recherche gemacht. Hier das Video:

Heiße Schiri-Frau verdreht allen den Kopf, Tennis-Beauty versext ihre Instagram-Fans, So schamlos ist die Nackt-Freestylerin: Headlines wie diese sind Alltag. Die Berichterstattung über Frauen im Sport kann man nicht anders als grob sexistisch nennen, besonders in Boulevardmedien. Qualitätsblätter pflegen zwar einen anständigeren Umgangston, doch gibt es auch dort ein Problem: Frauen kommen in der Sportberichterstattung nur sehr selten vor.

Wie ist der Stand der Dinge?

Um mir ein klares Bild über die Verhältnisse zu schaffen, beobachtete ich vom 24. bis 31. Oktober 2o17 die Sportressorts der Onlineportale von Die Presse, Der Standard, Heute, Kronenzeitung und Österreich und habe mir dazu zwei Fragen gestellt: Wie oft wird über Frauen im Sport berichtet? Und: Worüber berichten Medien konkret, wenn Frauen aus der Sportwelt im Fokus stehen.

Mediale Aufmerksamkeit

Die erste Frage ist schnell beantwortet: 553 Sport-Berichte habe ich mir quer durch die genannten Medien angesehen, nur durchschnittlich 9 Prozent davon handelten von Frauen (Berichte über Trainerinnen, Expertinnen usw. habe ich mitgezählt). Die meisten Artikel über Frauen gab es in der Presse, im Standard und in der Krone. Doch selbst dort handelte nur in etwa jeder zehnte Text über eine Frau. Frauen sind in der Sportberichterstattung also massiv unterrepräsentiert.

„Heiße Schiri-Frau“ und „Tennis-Beauty“

Die zweite Frage bezieht sich vor allem auf den Boulevard, aber nicht nur: So veröffentlichte etwa die Presse einen Artikel über Anna Gasser, kurz nachdem sie zur Sportlerin des Jahres gewählt wurde, und brachte dazu eine Slideshow mit 20 Fotos. Inhaltlich ging es hauptsächlich um die sportlichen Leistungen, trotzdem lautete der Titel: Anna Gasser – Sportlerin des Jahres mit Modelqualitäten. Einen Artikel über Marcel Hirscher, Österreichs aktuellen Sportler des Jahres, der ohne jeden Zusammenhang und ohne erkenntlichen Grund dessen Aussehen im Titel thematisiert, findet man in der Presse hingegen nicht.

Im Vergleich zu dem, was sich auf den Seiten des Boulevards abspielt, ist das jedoch noch harmlos. Zusammengefasst muss man ein Drittel der Artikel von oe24.at, heute.at und Krone.at über Frauen als extrem sexistisch einstufen.

Das beginnt schon in Überschriften, wo Frauen nicht namentlich genannt werden, sondern einen Kosenamen erhalten. Beispielsweise hübsche Blondine (Kristina Mladenovic), Wrestling-Schönheit (Alexa Bliss) oder auch Nackt-Freestylerin (Lisa Zimmermann). Oft rückt die Leistung der Sportlerinnen in den Hintergrund, das Augenmerk liegt dann auf dem Liebesleben, beispielsweise wie bei Mikaela Shiffrin (lüftet Liebesgehemnis!) oder Tina Weirather (turtelt jetzt mit Moderator!). Berichte, die scheinbar die Leistung einer Sportlerin thematisieren, werden zusätzlich durch nackte Haut aufgepeppt.

Über manche Frauen im Sport berichten Medien überhaupt nur dann, wenn sie gut aussehen. So erschien etwa Ende Oktober eine ganze Reihe an Artikeln über Karolina Bojar, eine polnische Schiedsrichterin im Amateurbereich. Der Boulevard nannte sie geschmackssicher „heiße Schiri-Frau“: Diese Schiri-Lady ist der neue Männerschwarm (Krone), Heiße Schiri-Frau verdreht allen den Kopf (Österreich), Sexy Schiri! Nach ihrer Pfeife tanzen die Kicker (Heute) und etliche weitere Artikel erschienen.

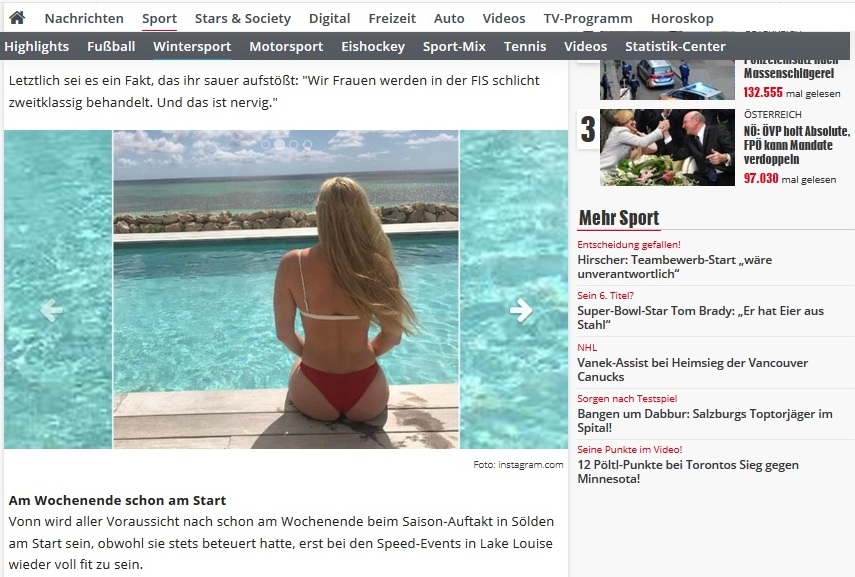

Eugenie Bouchard, derzeit auf Platz 116 der Tennisweltrangliste, ist sogar ein Dauerbrenner im Boulevard. Um Sport geht es dabei selten, berichtet wird vor allem über ihre neuesten Instagram – Fotos. Dabei ist sie nicht die einzige, viele der Berichte über Frauen im Sport werden mit Bildern ihres Instagram-Accounts geschmückt, wie auch bei Lindsey Vonn:

Besispiel eines durch freizügige Fotos aufgepeppten Artikel: „Lindsey Vonn ätzt: Wir sind nur die Pony-Show!“ von krone.at.

Bei Männern ist es völlig selbstverständlich, dass ganz normal über Erfolge und Misserfolge berichtet wird. Bei Frauen kann davon keine Rede sein. Wenn nur jeder zehnte Artikel im Sportressort von Frauen handelt – und jede Menge dieser Artikel alles mögliche thematisieren, nur nicht die sportlichen Leistungen – dann sind wir von medialer Gleichbehandlung noch meilenweit entfernt.

Der „Kurier“ illustrierte am 9. April ein großes Sebastian Kurz-Portrait mit einem Bild, das aussieht wie der feuchte Traum eines Partei-Werbefotografen. Junge, sympathische Menschen, die sich um ihren Anführer scharen und mit ihm lachen und klatschen.

Kein Wunder, stammt es auch von der JVP. Ein Einzelfall? Keineswegs.

Denn sowohl Außenminister als auch Kanzler beschäftigen Hausfotografen, deren Fotos immer öfter in der heimischen Presse zu sehen sind. So gut wie jede Tageszeitung verwendet diese von den PR-Teams der Politiker sorgfältig ausgewählten Bilder, die subtile Heldengeschichten transportieren und die für uns Zeitungsleser in der Regel nicht als PR-Bilder erkennbar sind.

Keine Redaktion käme auf die Idee, die PR-Texte von Politikern als Artikel abzudrucken, noch dazu ohne das Publikum über deren Urheberschaft aufzuklären. Kriterien, die bei PR-Bildern nicht zu gelten scheinen. Petra Bernhardt, die an der Uni Wien zu visueller Kommunikation forscht, dazu:

Hausfotografen müssen eine Situation nicht akkurat wiedergeben, sondern können einen Moment herausgreifen, der den Politiker in ein besseres Licht rückt. Das Anliegen von Medien sollte allerdings nicht sein, die imagepolitischen Deutungsangebote eines Politikers fortzuschreiben.

Wir haben die Zeitungsarchive der letzten Monate durchforstet und erschreckend viele Beispiele gefunden, wie österreichische Tageszeitungen die visuellen Heldenerzählungen von Kurz und Kern transportieren. Ein Drama in fünf Akten:

1. Sympathische Helden

Wie wertvoll es für Politiker ist, in der Kronen Zeitung mit süßen Tieren abgebildet zu werden, wissen wir nicht erst seit Karl-Heinz Grassers Vorliebe für Hundefotos ebendort. Die „plötzliche“ Begrüßung des süßen Streuners hat nicht etwa ein Fotograf der Krone dokumentiert, es war der Hausfotograf des Außenministers, Dragan Tatic.

Kern besucht einen Kindergarten – zu welchem politischen Zweck, bleibt verborgen. Für den Kanzler ein lohnender Termin: Der Standard macht aus dem Foto eine eigene Geschichte und verbreitet die visuelle Heldenerzählung von Kerns Hausfotograf Andy Wenzel, die Geschichte eines sympathischen und kinderlieben Helden. Als journalistischer Anlass genügt das baldige Weihnachtsfest.

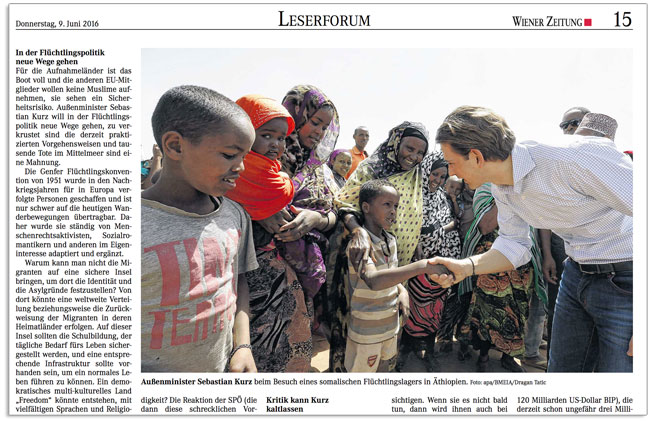

Die Wiener Zeitung illustriert die Leserbriefseite mit einem herzerwärmenden Bild des Außenministers aus der Kamera von dessen Hausfotograf. Die Leserbriefe handeln allerdings weder von Äthiopien noch von österreichischer Entwicklungszusammenarbeit, sondern von der Kurz’schen Flüchtlingspolitik. Das freundliche PR-Bild wiegt hundert kritische Leserbriefe auf.

Die Presse am Sonntag bebildert des Kanzlers 100-Tage-Bilanz mit einem Bild, das ihn im eng-vertrauten Umgang mit Europas mächtigster Politikerin zeigt. Sieht aus wie Fotojournalismus, ist aber das Bild, das Kerns PR-Team zeichnen möchte.

Der Kanzler in „Wir schaffen das“-Pose vor der begeisterten EU-Spitze, klatschend. (Tiroler Tageszeitung)

2. Bilder, die zu Geschichten werden

Falls das Presseteam des Kanzlers zu dessen Start das Bild des Spielmachers vermitteln wollte, mit diesem Foto ist das gelungen. Das Bild färbte sogar auf die Wahl der Headline der ersten Zwischenbilanz des Standard ab.

Die Tiroler Tageszeitung gibt quasi schon im Titel zu, dass dieses Bild von Kurz auf „Tuchfühlung“ mit Ban Ki-Moon der Geschichte ihren speziellen Spin gibt. Auch dieses Bild stammt aus der Produktion und nicht zuletzt sorgsamen Vorauswahl von Kurz‘ Presse-Team.

Kurz, der eine EU-weit besonders harte Haltung gegenüber der Türkei einnahm, gefällt sich auch in der Bildauswahl in dieser Rolle: Aug in Aug mit dem Despoten vom Bosporus, augenscheinlich nicht bereit, zurückzuweichen. Die Wiener Zeitung überbringt die Bildbotschaft des Außenministers gerne.

3. Kurz und Kern als Anzugmodels

Ein besonders dreistes Genre an PR-Fotos sind jene, die ihre Protagonisten ohne erkennbaren Anlass einfach nur in Pose präsentieren. Petra Bernhardt zu diesem Foto im Kurier:

Das Foto wirkt wie eine flüchtige Aufnahme und suggeriert, dass der Minister auch abseits politischer Meetings ständig im Einsatz ist. Die Untersicht wäre für ein Nachrichtenfoto eigentlich tabu. Es handelt sich um ein Füllbild, das keine inhaltliche Funktion für den Text erfüllt.

Ähnlich bei diesem Bild des Kanzlers, in Verwendung der Oberösterreichischen Nachrichten. Dieses Bild wurde gar über die Nachrichtenagentur APA bezogen, die die Gratis-PR-Bilder an alle Medien verteilt, genau wie eigene fotojournalistische Arbeiten.

Der Top-Gun-Außenminister (es fehlt nur die Ray Ban-Brille), wieder in leichter Untersicht und mit Turboprop im Hintergrund. Ein Klischee wie aus einer 90er-Jahre-Werbekampagne, verbreitet von der Presseagentur APA und in journalistischer Verwendung in der Presse.

Die Wiener Zeitung illustriert eine Analyse seitenfüllend mit einem coolen Kurz-Posing vor dem Facebook-Firmenschild. Der vollkommen fehlende Konnex zwischen Sujet und Artikelinhalt wird mit einer Bildunterschrift an den Haaren herbeigezogen.

Ein Kanzler wie ein Wall Street-Manager, stilecht mit Empire State Building im Hintergrund. Das gefällige Bild erschien im Standard.

4. Bilder, die ein Macher-Image transportieren

Der Kanzler geht forschen Schrittes voran und hält dabei Augenkontakt mit dem Leser. Die Körperhaltung des ungarischen Regierungschefs, der Kern nachfolgt, ist in dieser Bildauswahl deutlich weniger dynamisch. Die Salzburger Nachrichten wählten das Bild als Aufmacher des Tages.

Der Außenminister besuchte nicht nur Frontsoldaten in der Ost-Ukraine, er wies ihnen dabei noch den Weg. Diese beachtliche Ortskenntnis schaffte es aufs Cover des Standard.

Den Weg zeigt Kurz auch EU-Kommissar Mimica, in der Tiroler Tageszeitung.

Und nicht zuletzt zeigt der Außenminister auch dem Papst, wo’s lang geht. Das sehenswerte Bild verschafft dem „kurzen Treffen“ einen sehr prominenten Artikel im Kurier.

5. Alle Welt lauscht Sebastian Kurz

Der iranische Präsident lauscht Sebastian Kurz. (Wiener Zeitung)

Der niederösterreichische Landeshauptmann lauscht Sebastian Kurz. (Der Standard)

Der libyische Außenminister lauscht Sebastian Kurz. (DerStandard.at)

Vitali Klitschko lauscht Sebastian Kurz. (News.at)

Der russische Außenminister lauscht Sebastian Kurz. (Die Presse. Auch Der Standard illustrierte den Artikel zu diesem Treffen mit einem weiteren Foto aus der Kurz-PR-Werkstatt: Auch auf diesem lauschte Lawrow Kurz aufmerksam.)

Der chinesische Außenminister lauscht Sebastian Kurz. (Der Standard)

Der amerikanische Außenminister lauscht Sebastian Kurz. (Die Presse)

Der britische Außenminister lauscht Sebastian Kurz. (DerStandard.at)

Der UNO-Generalsekretär lauscht Sebastian Kurz. (News.at)

Und auch der Papst lauscht Sebastian Kurz. (Kronen Zeitung)

Epilog

Die meisten dieser Bilder sind auf Auslandsreisen entstanden. Die Medienkrise macht es sicher für viele Redaktionen schwieriger, neben Redakteuren auch Fotojournalisten auf diese Reisen zu entsenden.

Das kann jedoch keine Entschuldigung dafür sein, unreflektiert und unkommentiert PR-Material von Politikern zu verbreiten. Zudem fast alle Tageszeitungen Kunden (und Eigentümer) der Austria Presse Agentur sind, über die sie solche Reisen durchaus von einen gemeinsamen Fotojournalisten begleiten lassen könnten.

Update:

In einer früheren Version dieses Artikels stand „Wladimir Klitschko“. Es handelt sich jedoch um Vitali Klitschko.

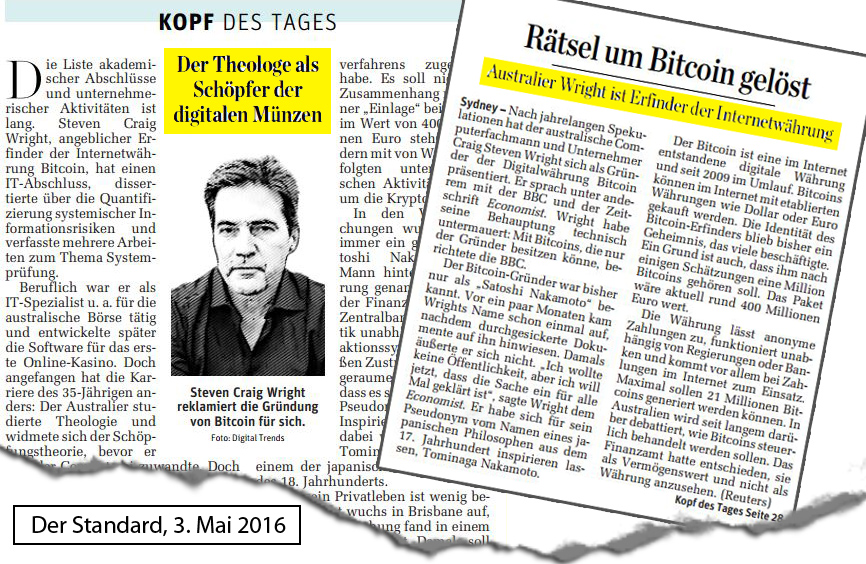

Schon seit Jahren zirkulieren Theorien über die Identität des Gründers der digitalen Währung Bitcoin. Am 2. Mai behauptete die BBC, ihn gefunden zu haben. Ein Australier namens Craig Steven Wright habe sich ihnen, dem GQ und The Economist als der lange anonyme Erfinder offenbart. Schon früh gab es ernste Gründe anzunehmen, dass der Australier ein Hochstapler ist – oder zumindest zu zweifeln. Viele Medien glaubten die Geschichte trotzdem. In Österreich besonders prominent: Der Standard.

Wohlgemerkt hat der Standard zumindest in einem dieser Artikel leise Zweifel geäußert. Im Portrait des Kopf des Tages steht: „Vorsicht ist angebracht, hat sich doch schon manche Enthüllung über den Herrn des Internetgelds als peinlicher Flop erwiesen.“ Liest man aber beide Artikel durch, wird klar, dass das Blatt in Summe der BBC zu sehr vertraute.

Die BBC selbst titelte zunächst: „Craig Wright revealed as Bitcoin creator Satoshi Nakamoto“ und schreibt von „technical proof to back up his claim“. Jedoch wurde der angebliche Beweis – Wright entschlüsselte eine Nachricht mit einer Signatur des anonymen Erfinders – wenige Stunden nach der Publikation von Usern der Bitcoin-Community als haltlos bezeichnet. Wright hatte lediglich eine frühere, öffentlich zugängliche Signatur wieder verwendet.

Die BBC änderte daraufhin zwar ihre Überschrift in „Australian Craig Wright claims to be Bitcoin creator“, sah sich aber nicht veranlasst, sonstige Hinweise darauf zu geben, dass sie womöglich falsche Informationen verbreitet hatten. Ein Tweet der „BBC Breaking News“ mit einem Video von Wright als Erfinder ist noch immer öffentlich.

Australian Craig Wright identifies himself as #Bitcoin creator, ending years of speculation https://t.co/j0oyKzVVgk https://t.co/e6pRRIpCCy

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 2. Mai 2016

Der Standard ist aber bei weitem nicht das einzige Medium, das die BBC-Meldung ohne kritische Gegenrecherche übernahm. Online berichtete beispielsweise auch der Kurier: „Craig Steven Wright ist der Erfinder der Bitcoins.“ Aber auch ein armenischer Radiosender und der SRF brachten diese Nachricht. Nicht einmal das PC Magazin äußerte Zweifel über den Wahrheitsgehalt ihrer Nachricht – und diese Liste könnte man zweifellos noch fortsetzen. Selbst auf Wikipedia war in der Nacht von 2. auf 3. Mai zu lesen, die Identität des Internetgigantens sei endlich geklärt. Mittlerweile wird Wright wieder nur als einer von mehreren möglichen Erfindern angeführt.

Andere Medien waren da vorsichtiger und nahmen die „Enthüllung“ als Anlass für eine kritische Recherche. Die Zeit etwa schreibt über die Zweifel, die auf Reddit laut wurden, die Financial Times hinterfragt recht deutlich, ob es sich tatsächlich um Satoshi Nakamoto handelt. Und Die Tagesschau lässt zumindest in ihrer Überschrift „‚Satoshi Nakamoto‘ ist offenbar Australier“ Luft für Zweifel.

Craig Wright ist übrigens nicht der erste, der irrtümlich für „Mr. Bitcoin“ gehalten wird. Schon 2014 wurde beispielsweise der Amerikaner Dorian Satoshi Nakamoto nach einer Newsweek-Reportage für den echten Erfinder gehalten.