Österreichs Medien sind voll mit PR-Fotos aus dem Österreichischen Bundeskanzleramt. Sie vermitteln uns Bilder unserer Politiker*innen, die nicht die Realität widerspiegeln.

Unsere Politker*innen sind super. Sie sind sympathisch, sie erklären uns die Welt, sie haben die Krisen im Griff. Diesen Eindruck könnte man bekommen, wenn man in Österreich eine Tageszeitung aufschlägt. Von den Bildern strahlen sie uns entgegen, adrett und kompetent.

Es muss aber nicht immer so ernst sein. Sie können auch anders, denn sie sind Menschen wie wir. Sie fahren mit dem Bus und gehen mit dem Hund spazieren. Sie gehen auf den Berg oder auf einen Spritzer zum Heurigen. Wenn man Glück hat, spielen sie sogar ein Lied auf dem Flügel in ihrem Büro.

Schöne Bilder, wohin man blickt. Fast zu schön, um wahr zu sein. Was man auf den Fotos allerdings nicht sieht: keines dieser Bilder ist ein journalistisches Produkt. Keines, das wir bis jetzt hier gezeigt haben und auch keines, das in diesem Beitrag noch folgt. Es sind PR-Fotos, vom Bundeskanzleramt beauftragt und verbreitet. Und sie landen tagtäglich in unseren Zeitungen und News-Feeds, oftmals ohne jegliche Kennzeichnung. Unsere Medien sind voll davon. Wie voll? Diese Frage ist schwer zu beantworten. Wir haben uns das Problem dennoch einmal angesehen und versucht, uns einen Überblick zu verschaffen. Gehen wir davor aber noch einen Schritt zurück.

PR-Meister Kurz…

Die Praxis, über die wir hier sprechen, ist nicht neu. Schon vor fast acht Jahren schrieben wir darüber, dass der damalige Bundeskanzler Christian Kern und Außenminister Sebastian Kurz ihre PR-Maschinen angeworfen haben und die Zeitungen voll mit ihrer Foto-Propaganda waren. Bald danach wurde Sebastian Kurz Bundeskanzler, und er nutzte in den Jahren darauf seine Macht, um dieses Vorgehen zu zementieren. Kaum ein Politiker in Österreich wusste sich bis jetzt so zu vermarkten, wie Kurz. Und dazu gehören natürlich die entsprechenden Bilder.

Einzelne Fälle wurden in Medien kritisch diskutiert, wie hier im Falter oder auch im Standard. Man müsse vorsichtiger mit PR-Fotos umgehen, so der Tenor. Doch die Mahnung verhallte ungehört.

Sebastian Kurz hatte ein System aufgestellt und professionalisiert, von dem seine Nachfolger*innen nun gerne Gebrauch machen. Und die Medien spielten mit. Zumindest gab es in den Nehammer-Jahren wenig bis keine Diskussion oder Berichterstattung über PR-Bilder. Das machte den Einstieg für ihn natürlich leichter.

… und Schüler Nehammer

Nachdem Karl Nehammer das Amt des Bundeskanzlers von Sebastian Kurz via Alexander Schallenberg übernahm, übernahm er auch dankbar die Foto-Praxis. Was die Charisma-Schuhgröße anging, hatte Karl Nehammer allerdings Schwierigkeiten, die Fußstapfen von Sebastian Kurz zu füllen. Nichtsdestotrotz versuchte er immer wieder, sich als international angesehener und allseits beliebter Staatsmann darzustellen. Seine Haus-Fotograf*innen waren stets zur Stelle, um die passenden Bilder zu vermitteln.

Der Zaungast an der EU-Außengrenze

Nicht nur in Sachen Fotografie übernahm Karl Nehammer einiges von seinem Vorgänger. Auch die härtere Gangart der ÖVP im Thema Migration blieb mit Nehammer erhalten und nahm sogar neue Dimensionen an. Und zwar in der Vorstellung eines Grenzzauns an der EU-Außengrenze. Der Zaun wurde zu einem von Nehammers Lieblingsthemen. Er machte auf zahlreichen Auslandsbesuche Stimmung dafür. Ein Budget gab es in der EU dafür allerdings nie und so blieb der Zaun ein Traum in Nehammers Kopf. Ein Traum, der jedoch viel mediale Aufmerksamkeit bekam. Und zahlreiche Bilder.

Nach internationalem Vorbild

Mit der Stimmungsmache zum Thema Migration war Karl Nehammer natürlich nicht alleine. In den rechten und konservativen Parteien Europas und auch über die kontinentalen Grenzen hinaus gab es viel Potenzial für Unterstützung. Auch in Österreich wusste die ÖVP um das Potenzial im rechten Lager, da Sebastian Kurz nach Ibiza viele Wähler*innen bei der FPÖ abgreifen konnte. Und so pflegte Nehammer diese Kontakte und präsentierte sich auch entsprechend in der Öffentlichkeit. Die sogenannten Migrationsgipfel mit Serbiens Präsident Aleksander Vučić und Ungarns Premierminister Viktor Orbán sorgten allerdings in der Politik und bei NGOs für Kritik. Und bei der vergangenen Wahl konnte man sehen, dass die Leute im Normalfall dann doch lieber das Original wählen. Die Anbiederung nach rechts brachte der ÖVP und Karl Nehammer also nichts. Außer ein paar Erinnerungsfotos.

Der gescheiterte Kriegsschlichter

Nehammer versuchte sich sogar als internationaler Friedensstifter. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine inszenierte er sich als Vermittler und wollte Putin mit einem „harten“ und „direkten“ Gespräch konfrontieren. Im Endeffekt blieb Nehammer jedoch mit „keinem positiven Eindruck“ zurück und erntete noch dazu nationale und internationale Kritik für seinen Besuch bei Putin. Die Reise blieb also ergebnislos. Bis auf hübsche Bilder, die gab es auch hier in Hülle und Fülle.

Der hauseigene Fotograf war natürlich auch in der Ukraine mit dabei, und die Medien veröffentlichten die Bilder wieder brav. Auslandsreisen eignen sich besonders gut für diese Praxis, da es sich viele Zeitungen nicht leisten können, ihre eigenen Fotograf*innen zu schicken. Eine lobenswerte Ausnahme: Profil zeigte, dass es auch anders geht. Eine eigene Redakteurin war vor Ort, in den Berichten gab es eigene Fotos oder solche von internationalen Agenturen.

Die ÖVP und der Kampf gegen den Antisemitismus

Klare Unterstützung spricht Österreich auch Israel aus. Dabei gibt es auch tatsächliches Handeln der ÖVP. Für Ex-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler ist der Kampf eine „Herzensangelegenheit“ und Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka bezeichnete Antisemitismus als „eine der großen Gefahren für die liberale Demokratie“. Wann immer es Gelegenheit dazu gibt, zeigen sich Spitzenpolitiker*innen der ÖVP als Säulen im Kampf gegen den Antisemitismus – und ihre Fotos landen jedes Mal wieder in den Medien.

Die klare ÖVP-Linie gegen Antisemitismus endet nur augenscheinlich dort, wo die nächste Koalition mit den Freiheitlichen anfängt. Denn gerade die FPÖ ist es, die es immer wieder nicht geschafft hat, sich vom Antisemitismus abzugrenzen und regelmäßig mit NS-Rhetorik oder NS-Verharmlosungen im engsten Kreis auffällt. Die gelebte Realität in der ÖVP stimmt also auch hier nicht mit der bildlichen Inszenierung überein.

Ein schwer greifbares Problem

Doch wie kann das sein, dass diese ganzen PR-Fotos in unseren Zeitungen landen? Und wie oft passiert das denn nun tatsächlich? Und wieso tut da keiner was dagegen? Diese Fragen haben wir uns auch gestellt. Wir wollten uns zunächst einmal rein zahlen- und faktenbasiert einen Überblick verschaffen.

Die Fragen, die es zu beantworten galt, waren folgende: Wie oft wurden Fotos aus dem Bundeskanzleramt in der vergangenen Legislaturperiode in Österreichs Tageszeitungen gedruckt? Und wie oft war deutlich erkenntlich, dass es sich um PR-Bilder handelte?

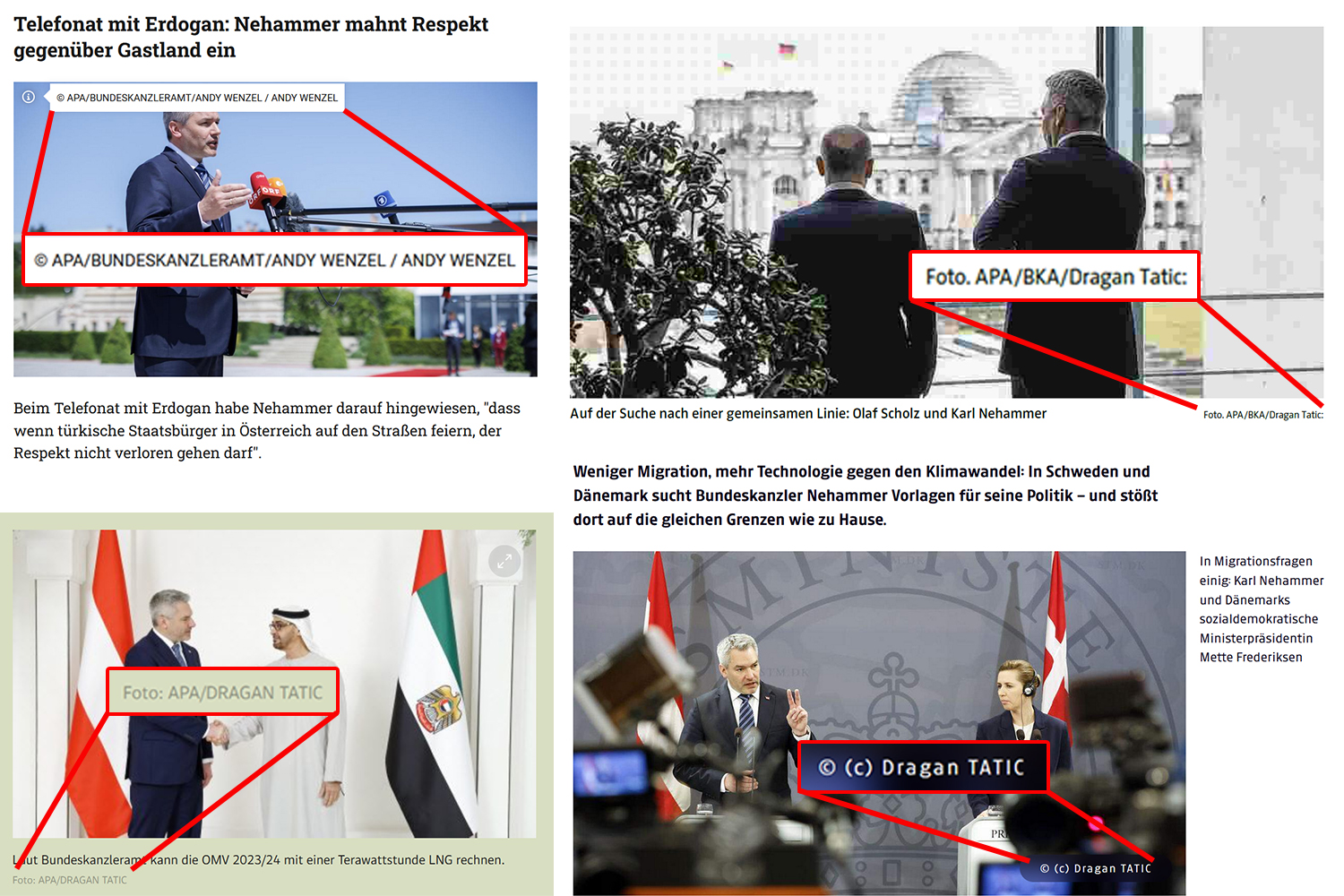

Das heraus zu finden, war gar nicht so einfach. Denn nach Fotos kann man in den gängigen Zeitungs-Archiven nicht suchen. Wir haben stattdessen zuerst die Namen der Pressefotograf*innen aus dem Bundeskanzleramt recherchiert. Und da gibt es einige: Alexander Zillbauer, Andy Wenzel, Arno Melicharek, Christopher Dunker, Dragan Tatic, Florian Schrötter, Regina Aigner und Valentin Brauneis liefern die PR-Bilder im Auftrag der Regierung.

Einige von ihnen sind auch unter der neuen Regierung im BKA tätig. Andere sind mit vergangenen Regierungen ausgeschieden. So galt zum Beispiel Dragan Tatic lange als Haus- und Hoffotograf von Sebastian Kurz und war aber auch noch zu Zeiten von Karl Nehammer für das BKA aktiv. Arno Melicharek war Chef der Kurz’schen Social Media Abteilung, doch sein Name fiel auch im Zuge der Schredder-Affäre. Er hat fünf Festplatten aus dem Bundeskanzleramt geschmuggelt und ließ sie im Anschluss unter falschem Namen bei der Firma Reisswolf schreddern.

Im Anschluss haben wir geschaut, ob die Namen der Fotograf*innen in den Zeitungen vorkommen – das wäre etwa dann der Fall, wenn in einer Bildunterschrift der Urheber eines Bildes steht.

Eine technisch vollständige Quellenangabe bei einem Bild eines Fotografen aus dem Bundeskanzleramt. Das BKA muss man an dieser Stelle aber erst einmal entschlüsseln. (Tiroler Tageszeitung 22.10.2021)

Im APA-NewsDesk haben wir 306 solcher Treffer im Zeitraum von September 2019 bis November 2024 in österreichischen Zeitungen gefunden. Von den 306 Treffern waren auf 146 Fotos Österreichische Politiker*innen zu sehen. Bei genau 100 davon war in der Quellenangabe vermerkt, dass es sich bei den Fotos um solche aus dem Bundeskanzleramt handelt.

Für durchschnittliche Leser*innen sind die Hinweise auf den Ursprung der Bilder jedoch unzureichend. Die allermeisten Quellenangaben beginnen mit „APA/BKA“. Ein ausgeschriebener Vermerk auf das Bundeskanzleramt ist nur sehr selten der Fall. Der Vermerk auf die APA mag die Quelle zudem auf den ersten Blick vertrauenswürdig erscheinen lassen. Dazu kommt, dass die Angaben oft sehr klein am Bildrand abgedruckt sind. Man muss also wirklich danach suchen, um herausfinden zu können, ob es sich bei dem abgedruckten Foto um PR handelt.

Quellenangaben gibt es in Österreichischen Medien in verschiedensten Ausführungen. Von korrekt über irreführend bis unvollständig.

Bei einem guten Drittel der untersuchten Bilder fehlte der Verweis auf das Bundeskanzleramt komplett. Das schreit natürlich nach Urheberrechtsverletzung aber wo kein Kläger, da kein Richter. Die PR-Fotograf*innen bekommen ihr Geld vom Bundeskanzleramt und dort wird man sich nicht darüber beschweren, dass die Fotos wie journalistische Bilder abgedruckt werden.

Der Kurier machte eines der PR-Fotos aus dem Bundeskanzleramt sogar zum „Bild des Tages“ (Kurier 06.05.2024)

Einer, der diese Praxis gut kennt, ist Matthias Cremer – einer der renommiertesten Pressefotografen Österreichs.

„Die sind froh, wenn das nicht dort steht. Dann kommt ja niemand darauf, dass sie eigentlich die Hersteller dieser PR-Fotos sind“, sagt Matthias Cremer dazu. Cremer war lange Zeit hauptberuflich für den Standard tätig, heute ist er in Pension. Die Praxis, vom BKA beauftragte Fotos in journalistischen Medien zu verwenden, sieht er kritisch. „Man muss ganz klar sagen, dass das nicht journalistisch ist. Das sind PR-Bilder, die zur Verfügung gestellt werden, weil das Bundeskanzleramt ein Interesse daran hat, dass diese Fotos gezeigt werden. Es wird gar nicht daran gedacht, etwas Kritisches zu machen“, sagt Cremer dazu.

Über unsere APA-Recherche findet man bei weitem nicht alle PR-Fotos, die in Zeitungen gelandet sind. Die größte Einschränkung war, dass unsere Recherchetools nicht alle Tageszeitungen erfassen konnten. Bei der Presse und im Kurier ist es beispielsweise so, dass die Quellenangaben nicht als Text erfasst werden. Zeitungen wie Oe24 werden überhaupt nur für einen sehr kurzen Zeitraum von der APA archiviert und sind danach nicht mehr auffindbar.

Das bedeutet freilich nicht, dass Kurier, Presse und Oe24 nicht ebenfalls Gebrauch von dieser Praxis machen, im Print wie auch online. Auf kurier.at versteckt sich die Quellenangabe etwa in einer kleinen Infobox, die man erst per Klick öffnen muss.

Strahlemann Nehammer mit Bulgariens Präsident Rumen Radew beim Neujahrskonzert 2023. Eine Wiedergutmachung für Österreichs Schengen-Veto. Die Quellenangabe versteckt sich währenddessen hinter dem kleinen i links oben. (kurier.at 01.01.2023)

Der wilde Westen der Quellenangaben

Bei der Konkurrenz gestaltet sich die Suche nach der Quelle etwas leichter. Die meisten Tageszeitungen – vom Standard bis zu Lokalzeitugen wie den Niedösterreichischen Nachrichten oder der Tiroler Tageszeitungen – wurden in unserer Suche erfasst. Außerdem ist auch in den meisten Bildunterschriften die Quelle zumindest auf den ersten Blick und online ohne Extra-Klicks zu finden. Doch nur weil die Quelle leicht zu finden ist, bedeutet das noch nicht, dass sie Klarheit über die Herkunft der Fotos schafft. Inkonsistenzen in dieser Hinsicht gibt es nämlich überall.

Das Spektrum der Quellenangaben reicht von korrekt bis irreführend. Manchmal wird nur der Name des Fotografen oder der Fotografin genannt. Manchmal der Name und der Vermerk auf das BKA. Dann jedoch wieder nur der Name mit einem Verweis auf die APA. Und dieses Spiel gibt es quasi in jeder Ausführung.

Links eine unvollständige Quellenangabe auf der Website des Standard. Rechts eine extra genaue Angabe, inkusive Vermerk in der Bildunterschrift, einen Tag später. (derstandard.at 28. & 29.03.2024)

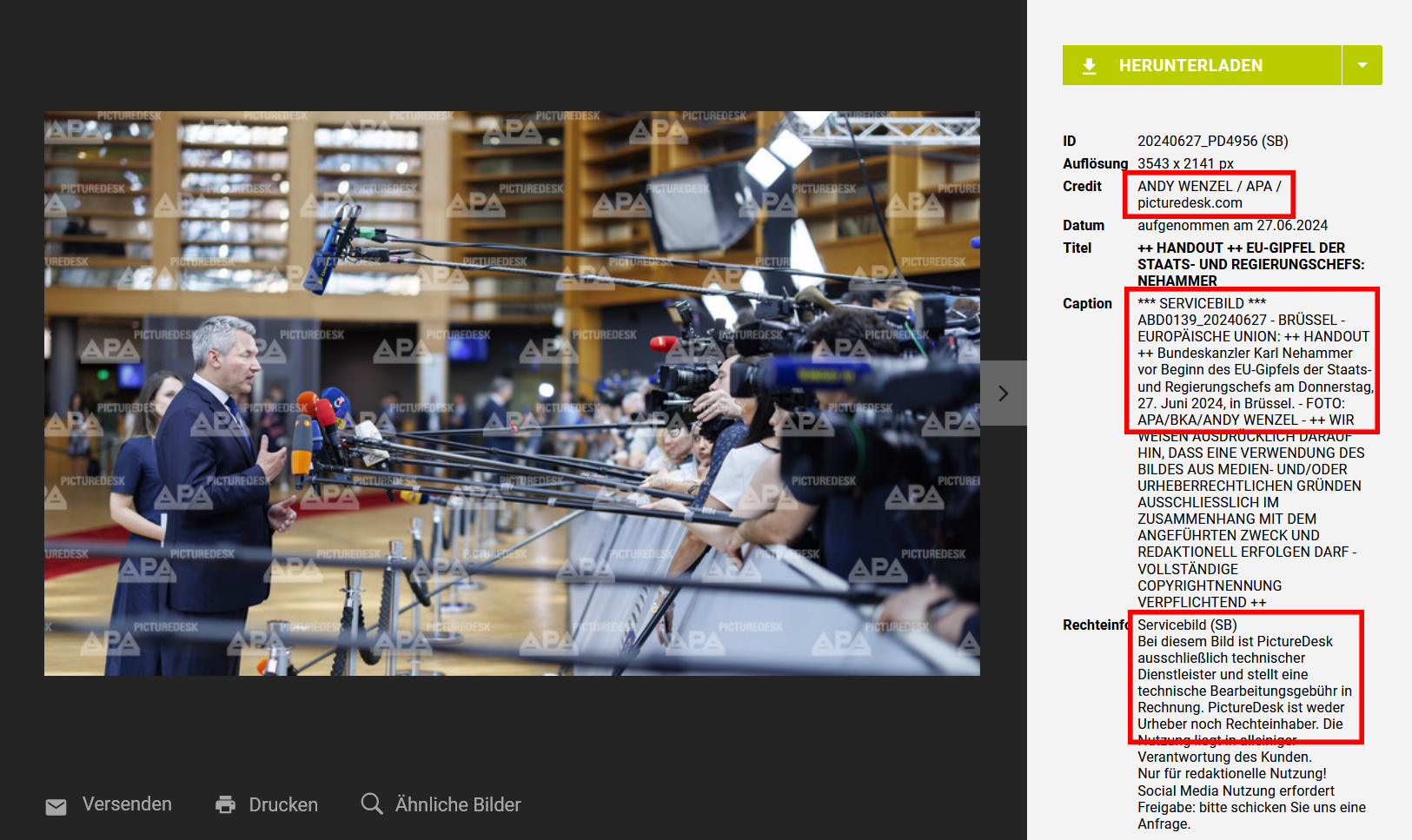

Wie kommt es zu diesem Wirrwarr an Quellenangaben? Der Weg der Fotos führt nur selten direkt vom Bundeskanzleramt zu den Zeitungen. In der Regel kommen die PR-Fotos über den Picturedesk, die Bildagentur der APA. Das BKA stellt die Fotos also der APA zur Verfügung, und die Tageszeitungen bekommen sie dann von dort. Das ist auch der Grund, warum irreführenderweise die APA vielfach in der Quellenangabe mit genannt wird. „Da wird einfach ein Auge zugedrückt. Es sind ja „eh nur Fotos“. Dabei ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Bei Fotos wird unterbewusst viel mehr vermittelt, als bei Texten“, sagt Matthias Cremer dazu.

Das Problem liegt allerdings auch zum Teil darin, dass beim APA-PictureDesk journalistische Bilder und PR-Fotos nicht getrennt werden. Dabei gäbe es für dieses Problem eine Lösung. Bei Texten gibt es nämlich eine Trennung: Auf der einen Seite gibt es den APA-NewsFeed, in dem Meldungen erscheinen, die die APA-Journalist*innen selbst verfassen. Daneben gibt es den APA-OTS, den Originaltext-Service. Dort können alle Personen, Organisatonen, Parteien, etc. ihre eigenen Presseaussendungen veröffentlichen. Diese werden zwar zu Informationszwecken auch oft von Zeitungen verwendet, jedoch nur in seltenen Fällen wortwörtlich abgedruckt. Es besteht jedenfalls eine klare Trennung zwischen Texten der APA und PR-Mitteilungen, die bei Fotos fehlt.

„Die eigenen Fotos der APA landen im gleichen Feed, wie die PR-Fotos aus dem Bundeskanzleramt“, erklärt Matthias Cremer. So könnte man bei mancher Namensnennung den Eindruck bekommen, dass die jeweilige Person im Auftrag der APA fotografiert. In Wahrheit werden jedoch PR-Fotos direkt aus dem Bundeskanzleramt verbreitet.

Ein Ausschnitt aus dem APA-Picturedesk. Die Angabe unter Credit beinhaltet keinen Verweis auf das BKA. Dass es sich um PR-Fotos handelt, ist sogar in der Datenbank der APA auf den ersten Blick nicht schnell erkenntlich. Infos dazu gibt es nur beim genauen Hinschauen.

Nicht nur bei den Zeitungen, sondern auch in der APA sind also die Gründe für die Uneindeutigkeiten der Quellengaben zu suchen. Auf Anfrage erklärt die Leiterin des APA Visual Desk, Luzia Strohmayer-Nacif, die Bilder seien ausreichend gekennzeichnet, da alle Kund*innen über Verträge und AGBs darauf hingewiesen werden, dass die gesamte Metadaten-Information relevant ist. Bilder, bei denen die APA nicht selbst Urheber ist, werden als “Handout” oder “Servicebild” gekennzeichnet. Diese Bilder würden jedoch nur einen geringen Anteil des PictureDesk ausmachen. Der Wunsch, dass die Bilder über den selben Dienst ausgespielt werden, käme von den Kund*innen.

Hier liegt die Ursache dieser Verschmischung. Man darf die Zeitungen also keineswegs aus der Verantwortung nehmen. Sie sind es außerdem, die die Bilder auswählen und verbreiten. Und das schadet ihnen und dem Journalismus in seiner Gesamtheit als demokratischem Gegenpol. „Die Zeitungen tun sich auch selbst weh, wenn sie ihre eigene Glaubwürdigkeit untergraben. Firmen wie die APA, die quasi eine Monopolstellung haben, müssen in Zeiten wie diesen den Journalismus eigentlich unterstützen, diese Glaubwürdigkeit zu erhalten. Und diese Fotos kratzen eher daran“, meint Cremer dazu.

Es ist jedoch auch einfach eine Ressourcenfrage. Viele Zeitungen und auch die APA sind mit ständigen finanziellen Problemen konfrontiert und können sich eigene Fotograf*innen nicht mehr leisten. Ein Service wie der APA-Picturedesk kommt dabei gelegen, ist er doch wesentlich günstiger, als eigene Fotografen zu beschäftigen. Dazu kommt laut Matthias Cremer auch Zeit als immer stärker begrenzte Ressource: „In den Redaktionen arbeiten die Leute unter Druck, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel zu produzieren. Dieser Druck wird größer, das hat sich auch durch die Digitalisierung verschärft“.

Spricht man länger mit Cremer, bekommt man nicht den Eindruck, als würde er ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Die finanzielle Situation sei einfach zu schlecht. Es bräuchte von der Politik die Erkenntnis, dass wir die Medien brauchen. Ob wir uns diese Erkenntnis von der aktuellen Regierung erwarten können, lassen wir jetzt einmal so stehen. Die Konsequenz, tagtäglich Foto-Propaganda ausgesetzt zu sein, müssen wir einstweilen alle tragen.

Diese Fotos zeichnen ein sehr anderes Gesamtbild als die politischen Entwicklungen der letzten Jahre. Eine Krise jagt die nächste und eine stabile Regierung scheint kaum zu finden. Aber auf den Bildern lachen unsere Politiker*innen munter weiter. Sie bleiben professionell und kompetent – oder inszenieren sich zumindest so.

Kobuk finanziert sich ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Kleinstspenden. Wer uns helfen möchte, öfter und genauer Medien auf die Finger zu schauen, kann das hier tun: www.kobuk.at/support

Dieser Artikel entstand im Rahmen des Master-Studiums für Journalismus an der FH-Wien und wurde parallel im Falter veröffentlicht.