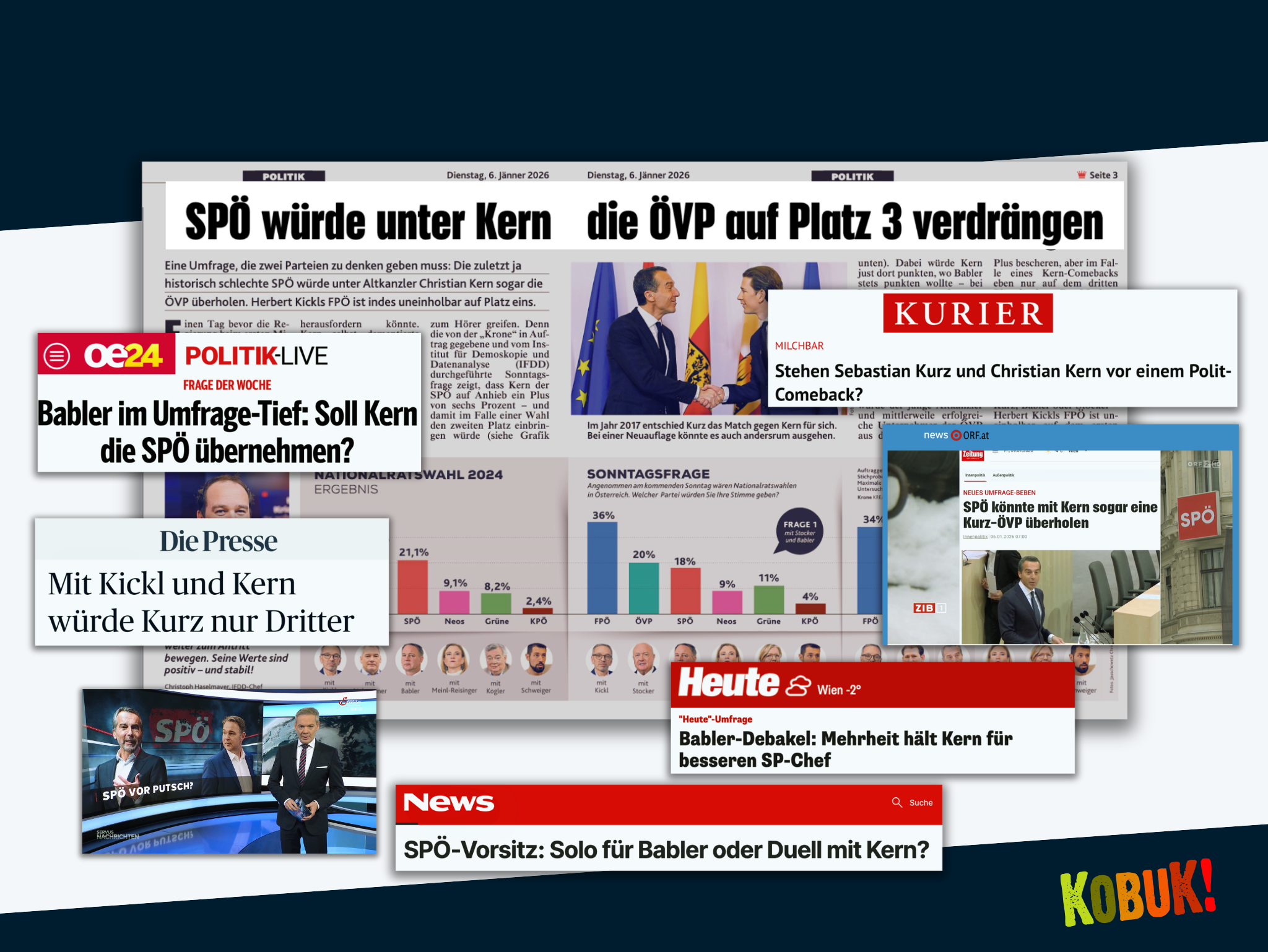

Eine Krone-Umfrage beherrscht die Innenpolitik-Ressorts des Landes: Christian Kern steht augenscheinlich wieder einmal als Kandidat für den SPÖ-Vorsitz zur Debatte. Doch der Realitätscheck fällt ernüchternd aus, die Berichte stützen sich auf viel heiße Luft. Helfen gerade alle der Krone dabei, einen unliebsamen Medienminister Babler loszuwerden?

Immer wieder nutzen Boulevardmedien Adolf Hitlers Namen zur Klick-Maximierung. Der Nachrichtenwert von Spekulationen über Hitlers Penisgröße, Sexleben und seine Fetische ist überschaubar. Wer Hitler auf biologische Kuriositäten und Sex reduziert, betreibt keine historische Aufarbeitung, sondern eine Form der Trivialisierung.

Sebastian Kurz lädt ausgewählte Medienvertreter:innen nach Tel Aviv ein – sie sollen sein neues Projekt „Dream“ kennenlernen, ein KI-Start-up. Die meisten Medien kennzeichnen nicht, dass „Dream“ die Reise bezahlt hat. Und auch inhaltlich rückt das Unternehmen in den Hintergrund: Die Berichte drehen sich vor allem um Kurz.

Vergangenes Wochenende lud Sebastian Kurz einige deutsche und österreichische Journalist:innen ein, sein Unternehmen „Dream“ in Israel zu besichtigen. Oder wie die Kronen Zeitung schreibt: Er führte durch „sein sagenumwobenes und milliardenschweres Reich in Tel Aviv“. Das klingt tatsächlich wie die Einladung, eine „Traum“-Welt zu betreten, und genau so lesen sich auch viele der Berichte quer durch die Medien.

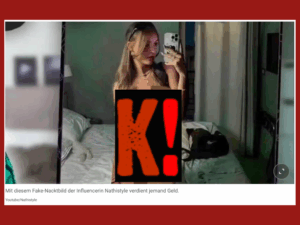

KI scheint heute fast alles zu können: Schreiben, rechnen, singen oder gar schauspielern. Aber auch Menschen ausziehen, die nie nackt vor der Kamera gestanden sind. Immer häufiger kursieren im Netz täuschend echte Nacktbilder, generiert von künstlicher Intelligenz: sogenannte Deepfake-Nudes. Betroffen sind oft Prominente – vor allem junge Frauen. Heute.at berichtet gerne über solche Fälle – und verbreitet dabei die problematischen Nacktbilder munter weiter.

„Jemand macht Geld mit Fake-Nacktbildern von mir“: Ja, die Heute-Zeitung!

Im Frühjahr dieses Jahres berichtete Heute.at über die Schweizer Influencerin nathistyle. Ein Mann habe sie über alle Kommentarspalten hinweg mit Nachrichten bombardiert, ihr eine „Betrugsmasche“ vorgeworfen und damit gedroht, die Polizei einzuschalten. In Wirklichkeit war der Mann auf ein gefälschtes Profil hereingefallen, das sich als die Influencerin ausgab. Der Person hinter diesem Profil hatte der Mann dann Geld überwiesen, und zwar in der Erwartung, dafür Nacktbilder von der Influencerin zu erhalten. Diese wurden mit KI erstellt.

Das Titelbild, das die Heute-Redaktion auswählt, zeigt jedoch ausgerechnet das Deepfake-Nude selbst: scheinbar nathistyle, nackt in einem Spiegel-Selfie. Im ursprünglich auf Instagram veröffentlichten Originalfoto trägt die Frau ein weißes Kleid, das im Bild dann digital entfernt wurde. Darüber kleben nun nur noch eine Handvoll hautfarbener Pixel.

Die Heute-Redaktion schreibt unter dem Bild:

„Mit diesem Fake-Nacktbild der Influencerin Nathistyle verdient jemand Geld.“

Genau. Nämlich nicht nur die Person hinter dem Fake-Profil, sondern auch Heute.at selbst.

Man stelle sich folgende Szene vor: Die größten Fastfood-Restaurants in Österreich gehen gemeinsam zum ORF und wünschen sich dort eine neue Sendung. Ein wöchentliches „Infomagazin“ zum Thema Ernährung, aber ausschließlich mit Fokus auf Fastfood. Es werden die Vorzüge von Fastfood erläutert, es gibt hochglanzgefilmte Einblicke in die Produktion und Entwicklung. Probleme werden nur thematisiert, um auf die innovativen Lösungen der Hersteller zu verweisen. Kleinere Nachteile lassen die zahlreichen Vorzüge noch überzeugender erscheinen. Und was sich nicht kleinreden lässt, wird mittels lehrreicher Verbrauchertipps geschmeidig an die Eigenverantwortung der Kundschaft abgewälzt. Und die Programmverantwortlichen im ORF sagen: „Das ist eine wunderbare Idee, so machen wir das!“

Unvorstellbar? Nun, genau dieses Kunststück ist dem Arbeitskreis der Automobilimporteure (einem Zweig der österreichischen Industriellenvereinigung) gelungen.

Antenne Kärnten interviewt ein ehemaliges SOS-Kinderdorf-Kind über Missbrauch. Das Gespräch ist freiwillig – zeigt aber, wie schnell der Opferschutz in den Hintergrund geraten kann.

„Du hast ja selbst als Kind auch Gewalt und Missbrauch erfahren. Magst du vielleicht kurz überfliegen, was da passiert ist? Wir müssen nicht im Detail reden, aber vielleicht magst du da noch ein bisschen was loswerden.“ Der Satz klingt harmlos. Doch er ist eine Aufforderung, im Radio vor tausenden Zuhörer:innen über den eigenen Missbrauch zu reden.

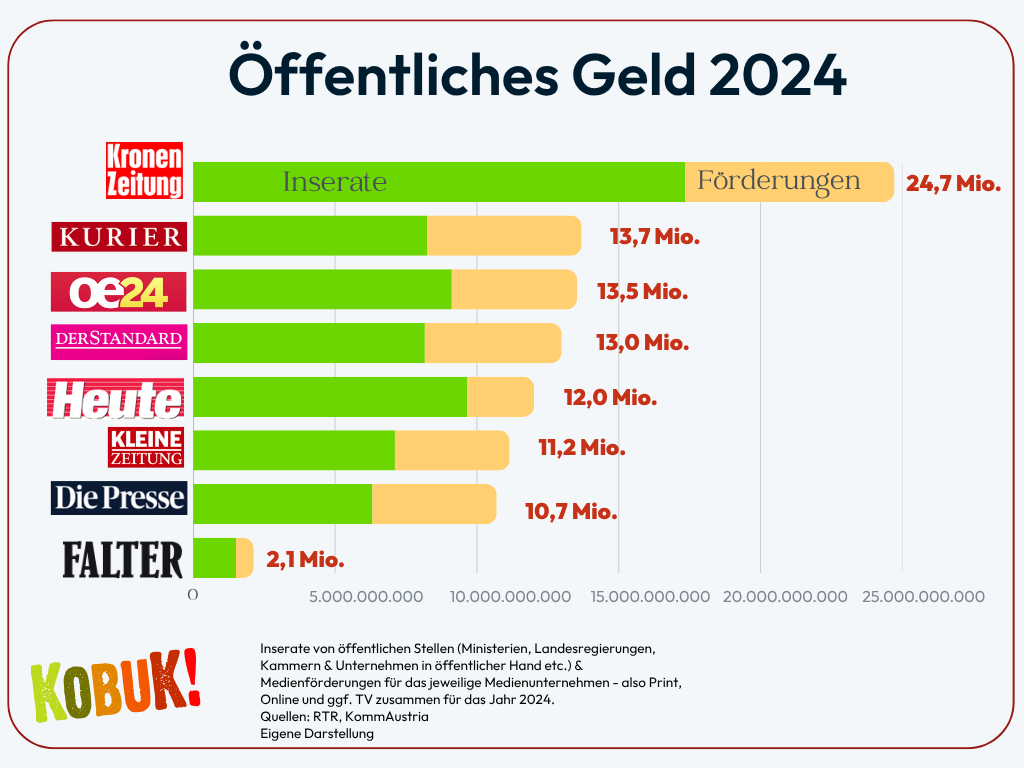

2024 hat die öffentliche Hand wieder großzügig Geld an Medien verteilt. Im Vergleich zu den Jahren davor waren die größten Profiteure erstmals nicht ausschließlich Boulevardmedien. Bei den Inseraten gibt es heuer eine Trendwende, die insbesondere den Boulevard sehr nervös macht.

Welches Medium wie viel öffentliches Geld bekommt, ist ein durchaus beliebtes Thema in der Medienbranche. Es bieten sich auch regelmäßig Anlässe, leidenschaftlich zu diskutieren, sich zu wundern, oder zu empören. Nach dem Amoklauf in Graz gab es eine solche Debatte – ebenso, nachdem öffentlich wurde, dass der Exxpress heuer eine Förderung für Qualitätsjournalismus bekommt. Und gleich noch einmal, weil auch die ÖVP-nahe „Bauernzeitung“ Fördergeld erhalten hat. All das hat dazu geführt, dass Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler die Förderstruktur „weiterentwickeln“ will.

Die Bundesregierung kürzt die Inserate. Die Gratiszeitungen Heute und Oe24 trifft das ganz besonders. Dass Medienminister Babler nun auch „Qualitätskriterien“ bei der Fördervergabe verankern will, macht ihn dort erst recht zum Buhmann.

„Regierung ruiniert Österreichs Medien“, „Mega-Skandal: Regierung zahlt 14 Mio. an Fake-News“, „Wie sich Medienminister bei Medien blamiert“ – in den Gratiszeitungen Heute und Oe24 hat man sich vergangene Woche besonders an Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler abgearbeitet.

Während ihn Oe24 „höchstpersönlich zum Totengräber der heimischen Medien-Szene“ macht, attestiert Heute einen medienpolitischen „Babler-Blindflug“ – und wirft ihm sowohl „Speed kills“-Taktiken als auch ein „auf die lange Bank schieben“ vor.

Die Medienbranche steckt in einer Krise – und bei den beiden Gratiszeitungen hat man den Schuldigen bereits gefunden. Dabei nimmt man es mit Zahlen, Daten und Fakten nicht immer ganz so genau.

Es braucht jemanden, der Medien auf die Finger schaut. Kobuk macht das seit über einem Jahrzehnt – unabhängig, unideologisch, unermüdlich. Jetzt brauchen wir deine Unterstützung.

Clickbait, Kampagnen, Interessenskonflikte: Guter Journalismus ist in Gefahr. Medienhäuser müssen sparen und immer weniger Journalist:innen haben feste Jobs.

Damit droht etwas wegzubrechen, das unsere Demokratie trägt: kritischer Journalismus und eine gemeinsame Faktenbasis.

Kobuk hält seit 2010 dagegen. Wir entlarven, was falsch läuft, wir erklären, warum. Wir knipsen den Scheinwerfer an und schauen hinter die Schlagzeilen.

Bis vor kurzem war Kobuk 100 % ehrenamtlich. Doch es gibt einfach zu viel zu tun. Deshalb haben wir seit April 2024 erstmals eine Redakteurin angestellt, die das aktuelle Medienmonitoring übernimmt und sich längeren Recherchen widmet. (Mehr Infos unter www.kobuk.at/transparenz)

Damit wir unsere Vollzeit-Redakteurin längerfristig bezahlen und die Redaktion weiter ausbauen können, brauchen wir Unterstützung: Wir suchen 1.000 Mitglieder, denen Medienkritik wichtig ist und die mit uns echte Medienkontrolle möglich machen.

Werde jetzt Mitglied: www.kobuk.at/unterstützen

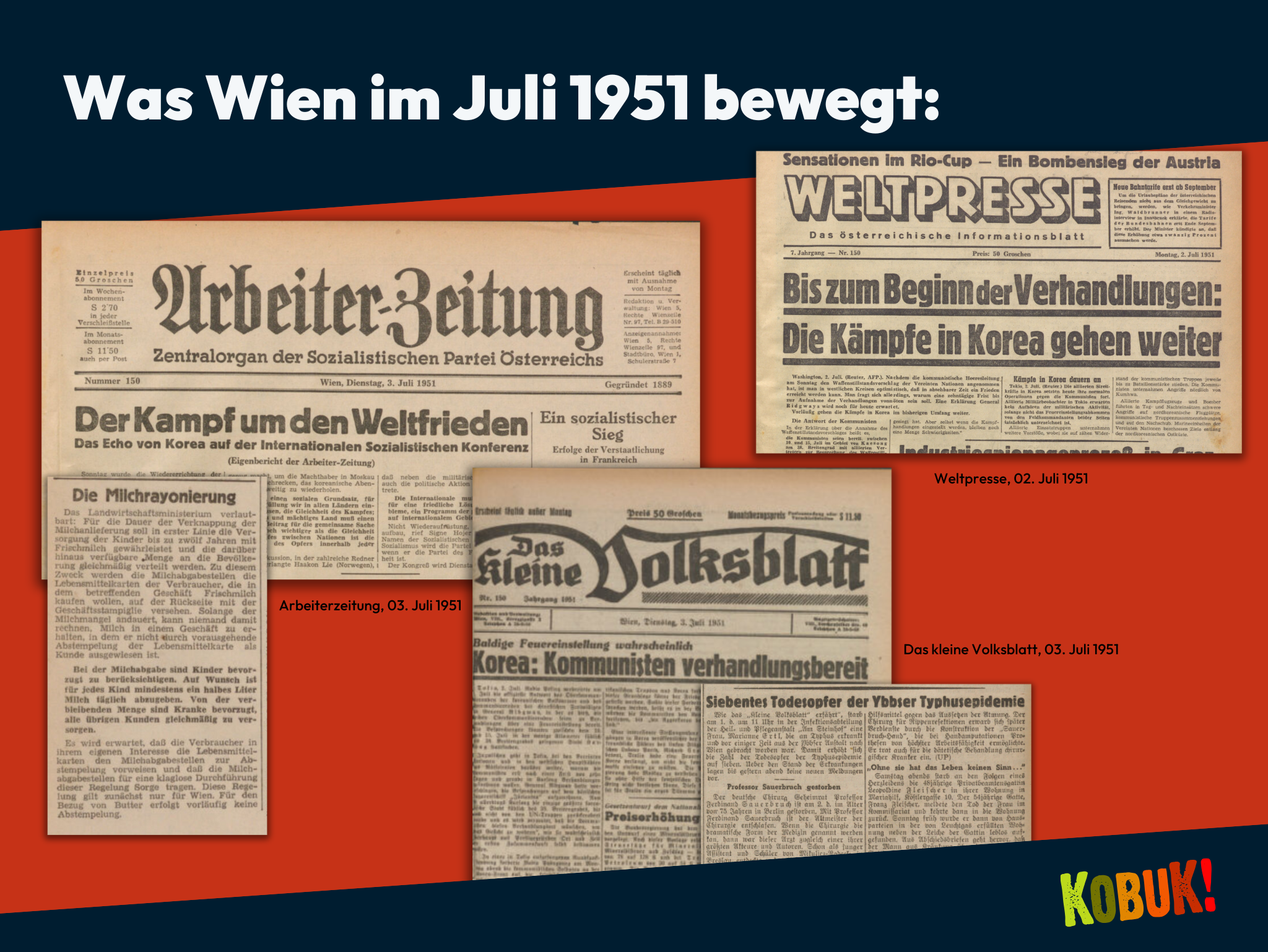

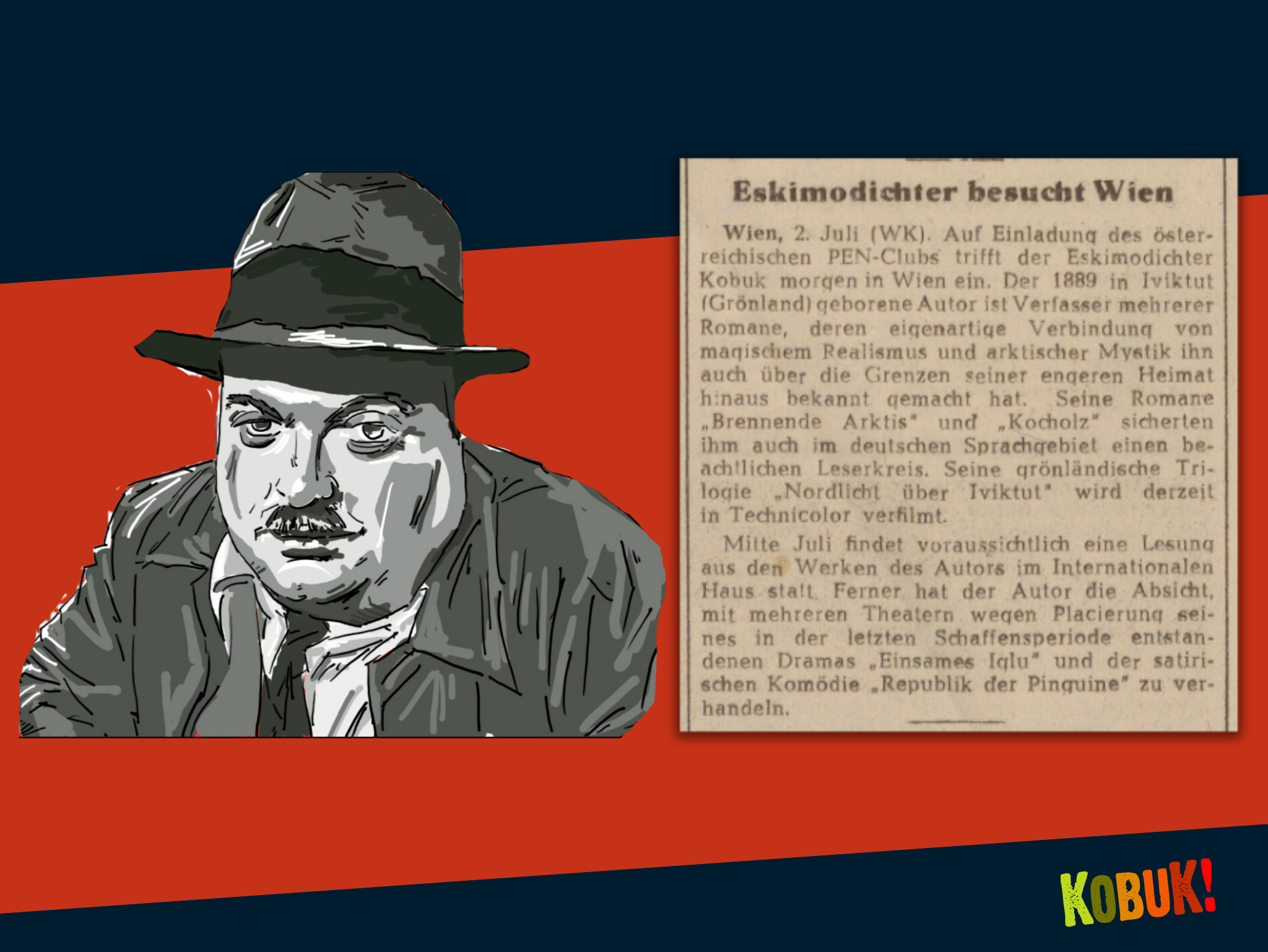

Woher kommt der Name Kobuk? Und was erzählt er uns über Zeitungen – damals und heute? Ein paar Antworten und eine Zeitreise – zu Ehren Helmut Qualtingers, der heute 97 Jahre alt geworden wäre.

Links: Helmut Qualtinger als „Herr Karl“ (1961). Credit: Shivaelektra. Rechts: Helmut Qualtinger als „Kobuk“ (Wiener Kurier, 02. Juli 1951).

Um den Ur-Kobuk zu finden, müssen wir ins Jahr 1951 reisen. 1951 – das heißt Nachkriegszeit, mitten in der Wiederaufbauphase. Österreich war noch Besatzungsgebiet, die Pressefreiheit eingeschränkt und die Zeitungslandschaft stark politisch kontrolliert. Da gab es zum Beispiel die sozialistische Arbeiterzeitung, das ÖVP-nahe Kleine Volksblatt oder die Österreichische Zeitung, Organ der Sowjets.

Konkret wollen wir zum 2. Juli 1951 reisen. In diesen Tagen beschäftigte das Land wieder einmal eine Typhus-Epidemie, ständiger Begleiter der Nachkriegszeit, und eine neue Milchrayonierung. „Rayoniert“ wurden Lebensmittel in Wien, wenn sie knapp wurden. Für Milch galt nun: Ein halber Liter pro Kind, dann die Kranken, dann die restliche Kundschaft.

Auf Grönland gibt es keine Pinguine

Zwischen Meldungen über neue Typhus-Toten und Berichte über eine neue Weltordnung findet sich an diesem Tag aber auch eine etwas skurrile Nachricht:

Ein Eskimodichter in Wien: Auf Einladung des Österreichischen PEN-Klub trifft der Eskimodicher Kobuk am 3. Juli in Wien ein. Der 1889 in Iviktut (Grönland) geborene Autor ist Verfasser mehrerer Romane, deren eigenartige Verbindung von magischem Realismus und arktischer Mystik ihn auch über die Grenzen seiner engeren Heimat hinaus bekannt gemacht haben.

Weltpresse, 2. Juli 1951, S.5

Die Ankunft dieses Vertreters „arktischer Mystik“ kündigte neben der Weltpresse – zuvor Sprachrohr der britischen Besatzung, zu dem Zeitpunkt SPÖ-nah – auch der Wiener Kurier an, der unter dem Einfluss der US-Besatzung stand.