„Sie können sich ja vielleicht vorstellen, dass die Berichterstattung über die Verfassungsrichterwahl und auch über meine Person in den letzten Wochen nicht spurlos an mir vorbeigegangen ist.“ Frauke Brosius‑Gersdorf sitzt am Dienstagabend im ZDF-Studio bei Markus Lanz. Es ist das erste Mal, dass sich eine Verfassungsrechtlerin, die als Kandidatin für das deutsche Bundesverfassungsgericht gehandelt wird, in einer Talkshow gegen falsche Vorwürfe rund um ihre Person verteidigen muss.

Grund dafür ist eine gezielte Kampagne in den Tagen und Wochen zuvor: Brosius‑Gersdorfs juristische Einschätzungen aus der Vergangenheit wurden skandalisiert, sie persönlich diffamiert. Das Vorgehen weckt Erinnerungen und zeigt, wie wenig alternative Medien tun müssen, um öffentlichkeitswirksam zu werden – und wie sehr sie sich dabei auf etablierte Medien verlassen können. Eine Chronologie:

Plötzlich radikal

Ende Juni schlägt die SPD Brosius-Gersdorf als Bundesverfassungsrichterin vor. Zunächst taucht sie in der Berichterstattung lediglich als eine von drei Kandidat:innen auf. Anfang Juli beginnen aber rechte Blogs, allen voran das AfD-nahe Apollo News, diverse Aussagen von ihr zu skandalisieren – zunächst vor allem zur Impfpflicht und einem AfD-Verbot.

So wird ihr unterstellt, dass sie für ein AfD-Verbot eintrete. Das stimmt so nicht und ist aus dem Zusammenhang gerissen: Ein AfD-Verbotsverfahren befürworte sie, „wenn es genügend Material gibt“, sagte Brosius-Gersdorf vor einem Jahr in einer TV-Diskussion zum deutschen Verfassungsrecht.

Was eine potenzielle Impfpflicht während der Corona-Pandemie betrifft, sah sie die (wie die Mehrheit der Experten) als verfassungskonform an, dachte aber sogar öffentlich über eine „verfassungsrechtliche Pflicht zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht“ nach. Dass das genügend Angriffsfläche für rechte und impfskeptische Blogs bietet, überrascht nicht.

Wie der unabhängige Berliner Think Tank Polisphere analysierte, liegt der Fokus der Berichte schon bald auf einem weiteren Thema: Schwangerschaftsabbrüche. Als Mitglied einer Kommission hat sich die Juristin mit einer rechtlichen Lösung des Dilemmas befasst, dass Abbrüche in den ersten 12 Schwangerschaftswochen straffrei, aber nicht legal sind. Ihr Beitrag: Das Lebensrecht soll zwar bereits ab dem Einnisten der Eizelle gelten, es gebe aber juristische Argumente dafür, „dass die Menschenwürdegarantie erst ab der Geburt“ gelte. Eine „linksradikale“ Position, wie ihr vorgeworfen wird, ist das nicht. Darüber wird in den Rechtswissenschaften schon lange und breit diskutiert.

Plattformen wie Auf1 bezeichnen sie dennoch als „Hardcore-Abtreibungsbefürworterin“. Laut Recherchen von T-Online dürften für dieses neue Reizthema auch gezielte Änderungen in Brosius-Gersdorfs Wikipedia-Eintrag durch einen ihrer Kritiker verantwortlich sein: Dieser habe dort nach Bekanntwerden ihrer Kandidatur einen zugespitzten Absatz zu Brosius-Gersdorfs fachlichen Auseinandersetzungen zu dem Thema eingefügt.

Veröffentlichungsschwall aus der rechten Echokammer

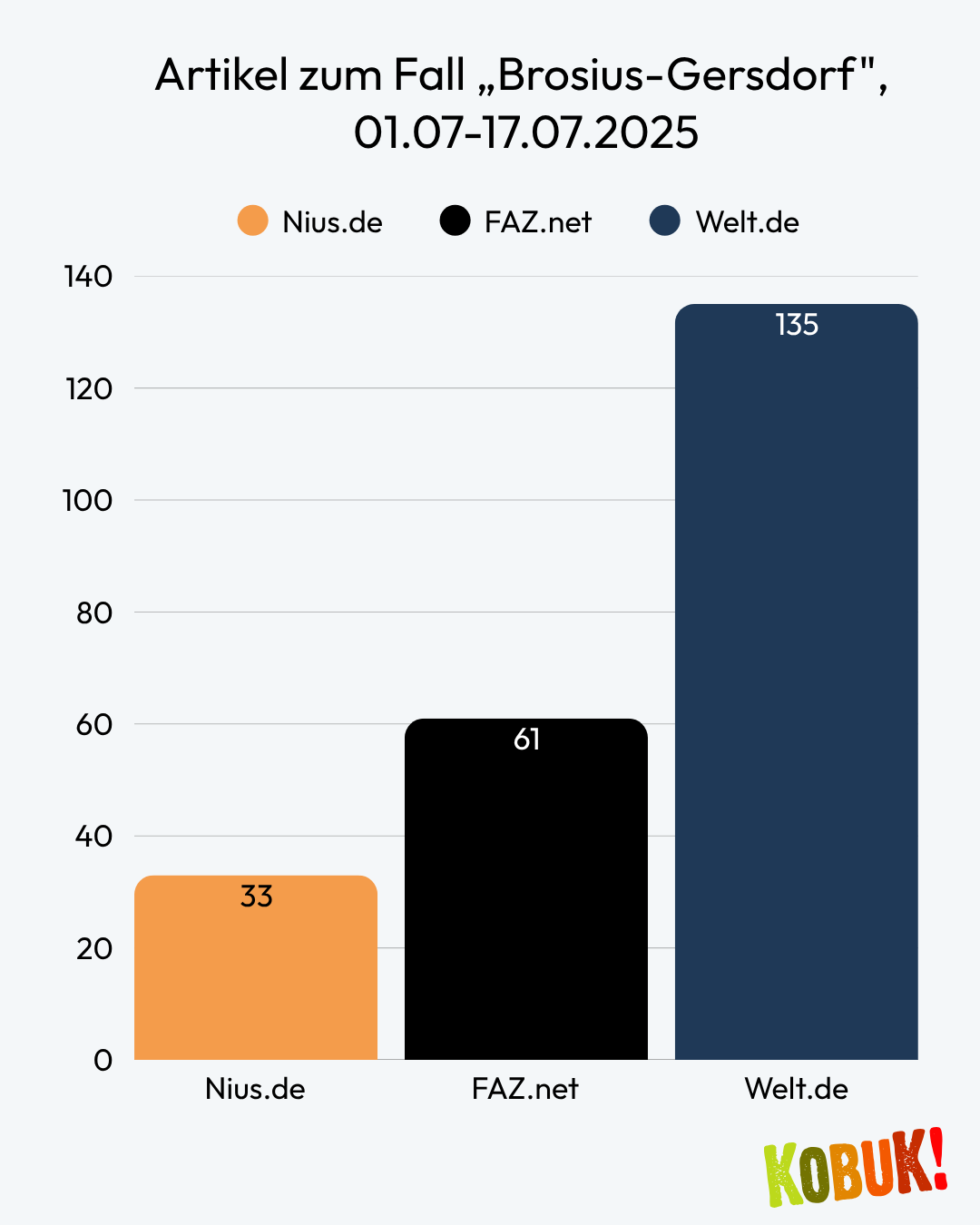

Besonders fleißig ist in diesen Tagen die rechtsextreme Plattform Nius. Sie veröffentlicht zwischen 2. und 17. Juli 33 Beiträge, in denen Brosius-Gersdorf diffamiert wird. In einem Kommentar vom 12. Juli unterstellt Nius-Chef Julian Reichelt, die Juristin würde in „wertes und unwertes Leben“ aufteilen und wirft in der Sache sogar der BILD-Zeitung ein „linkes Narrativ“ vor. „Solches Gedankengut führt immer in die Hölle des Totalitarismus“, fasst er seine Meinung zur Verfassungsrechtlerin zusammen.

Der österreichische Exxpress druckt die 1000-Wörter-Polemik in voller Länge ab und ergänzt die Agitation im Titel weiter um den „linken Justiz-Komplott“. Nius ist Partnermedium und Mehrheitseigentümer des Exxpress. Der Exxpress übernimmt täglich Artikel von Nius, ist aber auch in den Beiträgen, die er ganz eigenständig ausformuliert, stets auf Nius-Linie. Wie der Falter berichtete, soll es nun Qualitätsförderung, also Steuergeld, für das einst von der ÖVP hofierte Portal geben.

Auch auf Exxtra24, dem Nachfolgeprojekt des ehemaligen Exxpress-Chefredakteurs Richard Schmitt, wird kampagnisiert. Dort erinnert Brosius-Gersdorf den Soziologen Bernhard Heinzlmaier, sonst als Experte für alles beim Exxpress im Einsatz, an „ein bedrohliches, kaltes Wesen“. Er beschreibt, wie „starr“ ihr Blick ist, wie „kalt“ ihre Ausstrahlung, und nennt sie eine „Juristin aus der Arktis des Lebens“, ähnlich einem „Industrieroboter“.

Auch die Desinformationsportale Report24 und Auf1 beteiligen sich an der Kampagne. Sehr aggressiv war wenig überraschend auch das österreichische, rechtskatholische Onlinemedium Kath.net mit 18 Beiträgen, die Brosius-Gersdorf unter anderem „legales Töten“ vorwerfen.

Etablierte Medien ziehen nach

Nach und nach springen auch einige etablierte Medien auf. Das, was zuvor zu einem Skandal aufgebauscht wurde, wird nun zur öffentlichkeitswirksamen Debatte und damit legitimisiert. Am 4. Juli beschreibt der stellvertretende Chefredakteur der konservativen NZZ Deutschland, Oliver Maksan, Brosius-Gersdorf als „politisierende Aktivistin“. Er bezieht sich dabei auf die kursierenden Verdrehungen und behauptet zum Beispiel, sie würde ein AfD-Verbotsverfahren fordern, was sie nie getan hat.

Schon am 3. Juli, als gerade die ersten Diffamierungsversuche über AfD-nahe Portale gestreut wurden, wird in einem NZZ-Bericht festgehalten: Die Frau ist jemand, „die sich aus politischen Meinungskämpfen nicht heraushält, sondern munter mitmischt“ – eine, „die öffentlich von einem AfD-Verbotsverfahren schwärmt“.

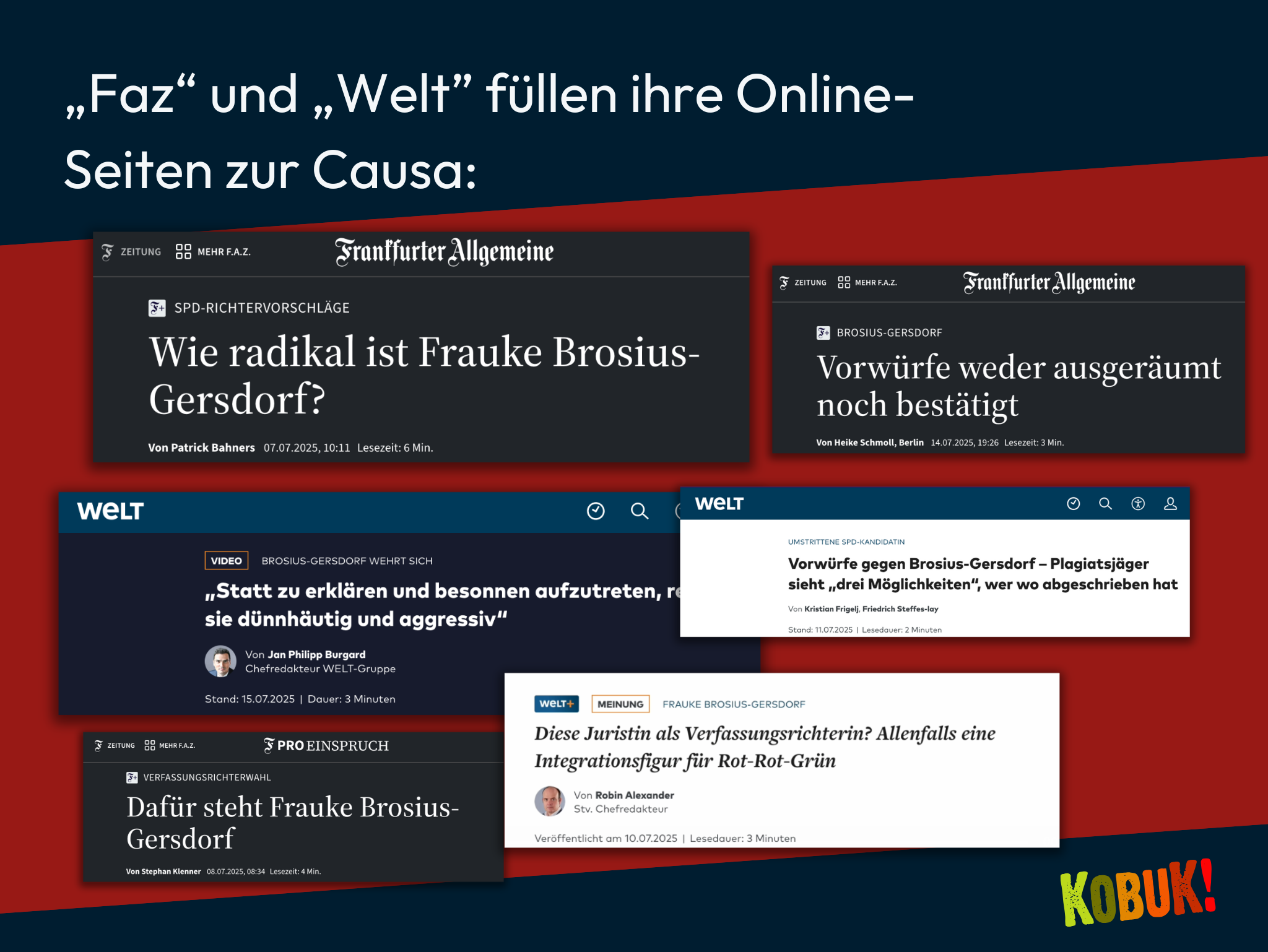

„Wie radikal ist Frauke Brosius-Gersdorf?“ titelt hingegen die FAZ am 7. Juli. Die konservative Welt nimmt ebenfalls an der Aufregung teil – und das höchst motiviert. Kommentator Andreas Rosenfelder sieht in der Kandidatur eine „hochgefährliche Politisierung der Justiz“. Weil sie sich zu Lanz setzt, um Falschnachrichten klarzustellen, hat sie für ihn außerdem „mit Meinungsfreiheit ein Problem“. Gleichzeitig schreibt die Welt am 17. Juli, Brosius-Gersdorf stehe „im Zentrum einer Schmutzkampagne, die es nie gab“.

Diese Schlagzeile erscheint ausgerechnet in jenem Blatt, das in zwei Wochen 135(!) Beiträge zu Brosius-Gersdorf veröffentlicht hat. Darunter Pseudo-Aufregung wie zum Beispiel, dass die SPD auf Instagram ein Solidaritäts-Posting veröffentlicht hat. Der vermeintliche Skandal daran: Das verwendete Foto wurde im Februar aufgenommen, ist also nicht aktuell. Was daran schlimm ist, erschließt sich uns nicht.

Selbst ein Artikel über Faltencremes dient der Welt als Anlass, um über Brosius-Gersdorf zu spotten: „Wobei so eine eingefrorene Stirn auch Tücken hat – siehe Frauke Brosius-Gersdorf, die das gar nicht so gemeint haben will mit ihren linken Äußerungen. Aber weil keine Mimik mehr vorhanden war, haben es eben alle falsch verstanden.“

Was macht der Weber hier?

Am 10. Juli, am Vorabend der Richterwahl im Bundestag, mischt sich dann auch der österreichische „Plagiatsjäger“ Stefan Weber ein. Er sähe „Textparallelen zwischen der Dissertation von Frauke Brosius-Gersdorf und der Habilitationsschrift von Hubertus Gersdorf“, ihrem Mann.

„Vorwürfe gegen Brosius-Gersdorf – Plagiatsjäger sieht ‚drei Möglichkeiten‘, wer wo abgeschrieben hat“, titelt tagsdarauf die Welt und lässt Weber auch einen Gastkommentar schreiben.

Und auch eine Schlagzeile der Süddeutschen Zeitung lautet: „Plagiatsverdacht: Was wird Juristin Brosius-Gersdorf vorgeworfen?“, obwohl die Zeitung gleich im ersten Absatz feststellt, dass man „derzeit nicht von einem Plagiatsverdacht sprechen“ könne. Sie entfernt das Wort später aus dem Titel.

Im Bundestag beruft sich die Union auf den „Plagiatsvorwurf“ und verschiebt die Wahl. Orf.at berichtet davon. Unerwähnt bleibt dort, dass an den „Plagiatsvorwürfen“ nichts dran ist und Weber nur von einer möglichen Kollusion, also einer unerlaubten Zusammenarbeit, geschrieben hatte.

Am 16. Juli verfasst Weber einen Blogpost zur „Dystopie der Rechtswissenschaftlerin Frauke Brosius-Gersdorf“. Zu Beginn des Textes hält er fest, dass er „im Folgenden nichts hineininterpretiert“ habe, nur um dann aus den besprochenen Positionen einen „radikalen Sozialismus“, „der mit Ideen der Euthanasie nicht unverwandt ist“ hineinzuinterpretieren. Auf eine fachliche Ebene war seine Auseinandersetzung mit der Person Brosius-Gersdorf wohl nie beschränkt.

Parallelen zu Alexandra Föderl-Schmid

Stefan Weber mit unhaltbaren, aber von persönlichen Diffamierungen begleiteten Plagiatsvorwürfen und das rechte Nius-Portal als Hetzmaschine? Das erinnert an den Fall Alexandra Föderl-Schmid Anfang 2024. Auch hier wurde ausgehend von der Agitation auf rechten Portalen (Nius hat die „Plagiatsprüfung“ sogar in Auftrag gegeben) eine „Debatte“ losgetreten, die keine war. Die Gemeinsamkeiten der anderen Seite? Beide sind hochqualifiziert und vertreten sachliche, aber klare Positionen. Und sie sind Frauen.

Frauke Brosius-Gersdorf ist eine angesehene Juristin. Alle ihre Einschätzungen, die jetzt skandalisiert wurden, waren schon zuvor öffentlich. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Parteien die Kandidat:innen anderer Parteien aus politischen Gründen ablehnen – wie zuletzt die Grünen den CDU-Kandidaten Robert Seegmüller. Solche demokratiepolitischen Vorgänge kamen bisher aber ohne mediale Kampagne aus.

Brosius-Gersdorf wurde zu einem Feindbild, an dem sich nicht nur (rechts-)konservative Politiker, sondern vor allem auch Medien abgearbeitet haben – teils bewusst, teils offenbar aus Zugzwang. „Diese Frau spaltet Deutschland“ titelt das Schweizer Portal 20 Minuten am 12. Juli.

Die entscheidende Erkenntnis: Solche medialen Angriffe auf eine Person brauchen kein Massenpublikum. Sie brauchen nur Resonanzräume. Wie erfolgreich die Kampagne gegen Brosius-Gersdorf war, zeigt sich nicht zuletzt bei Markus Lanz am Dienstagabend; gleich zu Beginn stellt Lanz nämlich klar: „Die wirklich neuralgischen Punkte (…), die kreisen immer um den Paragraphen 218 [zum Schwangerschaftsabbruch, Anm.], um die AfD, um Corona, Impfpflicht, und so weiter. Das sind sozusagen die zentralen Punkte, um die es vor allen Dingen geht.“ Lanz findet damit also immer noch nicht das Wie, sondern vor allem das Was relevant. Den Urhebern der Kampagne tut man damit einen riesigen Gefallen.

Kobuk deckt Kampagnenjournalismus, Falschnachrichten und strukturelle Probleme in Medien auf. Wer unsere Arbeit unterstützen möchte, kann das hier tun: www.kobuk.at/support