Glaubt man den Schlagzeilen, ist die „Gen Z“ eine besonders kuriose Generation: Sie freut sich mehr für ihre Haustiere als für ihre Partner und ist sogar zu ängstlich, um auswärts zu essen. Unsere Analyse zeigt: Oft sind Gen Z-Meldungen substanzlos – mit aufgebauschten Umfrageergebnissen und fragwürdigen Quellen.

„Hat die Gen Z Angst davor, im Restaurant eine Bestellung aufzugeben?“ Das fragte Ende 2023 Der Standard online. Die kuriose Schlagzeile bezog sich auf eine Umfrage einer britischen Restaurantkette, wonach sich viele Menschen beim auswärts Essen überfordert fühlen – aus Sorge, das Falsche zu bestellen. Die New York Post kommentierte diese sogenannte „Speisekartenangst“ süffisant: „Add dining out to the growing list of things Gen Z can’t do like the rest of us.“ Das Problem an der Geschichte: Sie ist belangloser Clickbait – und damit in guter Gesellschaft, wenn es um Artikel über die Generation Z geht.

Die Umfrage wird nämlich überinterpretiert: Zwar fühlten sich mehr Angehörige der Gen Z unwohl im Lokal als ältere Generationen. Doch insgesamt gab die Mehrheit der Befragten an, „menu anxiety“ zu haben – unabhängig vom Alter. Die Quellenlage ist undurchsichtig: In keinem Medium, das die Meldung aufnahm, hat Kobuk einen Link zur Umfrage gefunden. Wie seriös die Umfrage ist, bleibt damit unklar. Und wenn wir schon von Quellen sprechen: Als weiteren „Beleg“ für die Relevanz der Speisekartenangst mussten auf derstandard.at Anekdoten aus dem Diskussionsportal Reddit herhalten.

Das ist kein Einzelfall. Wenn Medien Artikel über vermeintliche Eigenschaften einer Generation schreiben, sind diese oft Clickbait mit mangelhafter Quellenlage. Wir haben uns durch den Dschungel der Generationen-Berichterstattung geschlagen und dutzende solcher Artikel gelesen. Die junge „Generation Z“ (Jahrgang 1995 bis 2009) steht besonders im Fokus. Kaum ein Lebensbereich wird ausgespart, der sich nicht an den angeblichen Eigenarten der Gen Z aufhängen lässt – vom Schlaf- und Datingverhalten bis hin zur Arbeitsmoral.

Dünne Quellenlage

Viele der Artikel haben keinerlei journalistisches Gewicht.

Ein Beispiel: „Studie zeigt: Gen Z freut sich mehr über Glück von Tieren als vom Partner“, hieß es auf oe24.at. Die „Studie“ ist eigentlich eine Umfrage. Konkret gaben 36 Prozent der Befragten an, sich mehr über das Glück des Haustieres als des Partners zu freuen. Dass sich demnach eine Mehrheit doch eher für den Partner freut, ist aber keine Headline wert. Aber halt, welche Umfrage ist überhaupt gemeint? Das verrät uns der Artikel nicht – die Quelle suchen wir vergeblich.

Ähnlich ein Artikel auf derstandard.at: „Verschläft die Gen Z ihre Jugend?“, will die Zeitung wissen und fragt sich, ob die Generation „langweilig“ sei. Dabei stützen sich die Kernaussagen wesentlich auf den Einschätzungen dreier „Zler“ – anekdotische Evidenz also, die kaum stellvertretend für die Lebensgewohnheiten einer Alterskohorte stehen kann. Zwar relativiert eine Experteneinordnung am Ende das Label „langweilig“ – die provokante Headline pickt aber dennoch. Der Standard bringt übrigens besonders gerne „Gen Z“-Geschichten – dazu später mehr.

Gen-Z-Schlagzeilen schreiben sich ohne großen Rechercheaufwand: Die Generationenerzählung ist so etabliert, dass die Industrie der Marktforschung und Unternehmensberatung regelmäßig mit Umfragen und Studien aufwartet, und Medien so mit frischem Futter versorgt – von der pwc Generationenstudie bis hin zur Boston Consulting Group. Auch die Datingplattform „Hinge“ veröffentlichte Anfang 2024 ihren „ersten Gen Z-Report“ mit den „Top Dating Trends“.

Widersprüchliche Befunde

Die Ergebnisse dieser Umfragen sind häufig widersprüchlich, was Medien aber nicht daran hindert, sie als Fakten zu verkaufen: Kurier.at zitierte aus besagtem „Hinge“-Bericht, wonach sich 39 Prozent der Angehörigen der Gen Z als romantisch bezeichnen. Und schon ist die Schlagzeile fertig: „Gen Z – ist die jüngere Generation romantischer?“ Monate zuvor erschien im Münchner Merkur ein Artikel mit dem drastischen Titel: „Dating-Studie entlarvt bittere Eigenschaft der Gen Z: Geld ist jungen Menschen wichtiger als Liebe“. Die Zuschreibungen passen nicht zusammen. Warum? Tja. Das ist eine der wenigen Gen-Z-Stories, die in keinem Medium zu lesen war.

Im Standard kann man widersprüchliche Schlagzeilen über die Gen Z sogar im selben Medium lesen: „Hat eine ganze Generation keine Lust mehr auf Arbeit?“ titelte die Online-Ausgabe des Blattes Anfang 2024. Und ein halbes Jahr später: „Darum nimmt die Gen Z weniger Urlaub“ – Quelle ist hier eine Umfrage der Reisebuchungsseite Expedia. Der erste Bericht greift die verbreitete Vorstellung von der faulen Jugend auf. Letzterer zeichnet das Bild einer Gen Z, der das Abschalten vom Job schwerfalle. Was der Grund für so radikal unterschiedliche Befunde ist, wird nicht thematisiert.

Von der Gen Z ist in Österreich immer häufiger zu lesen

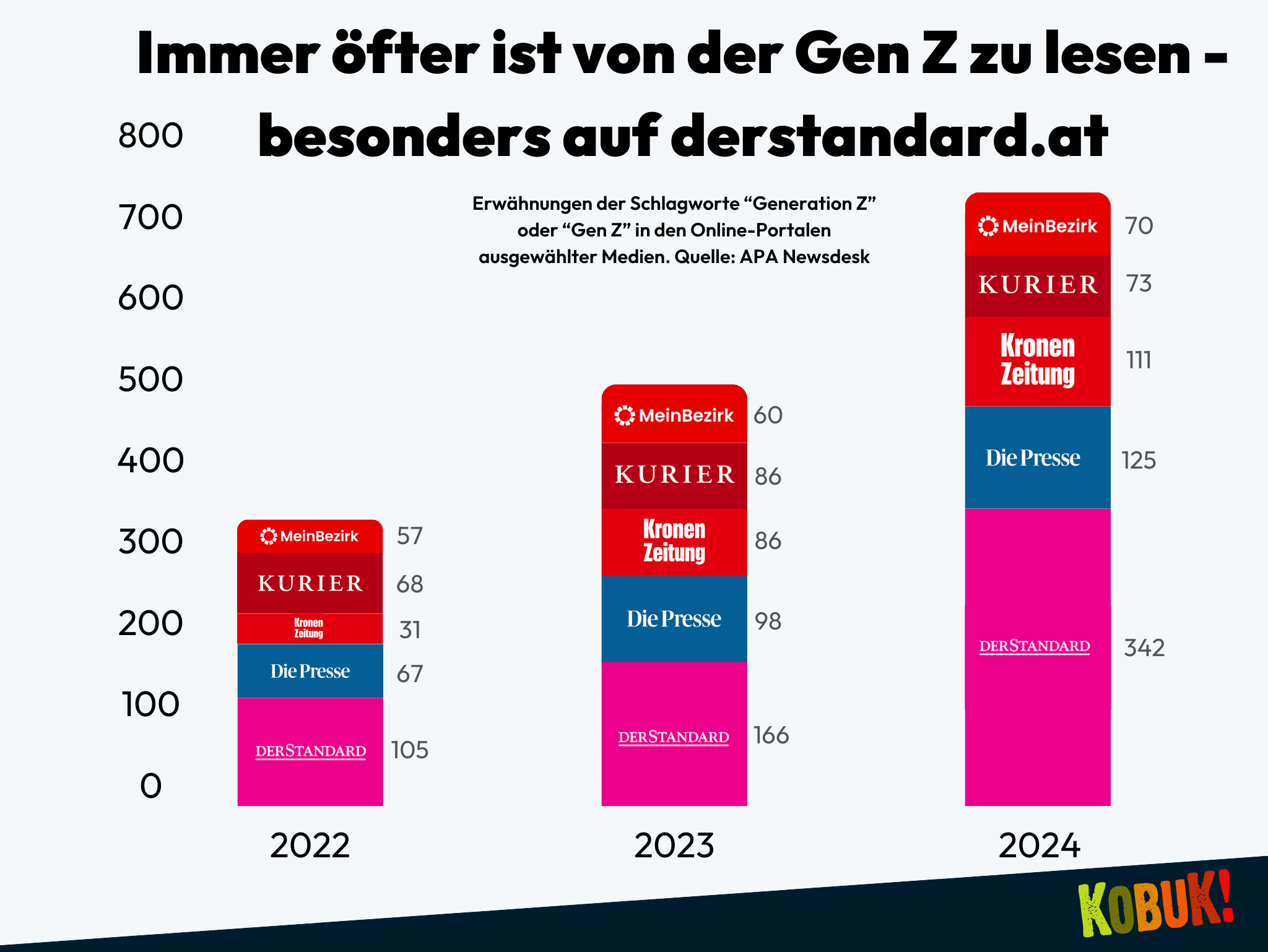

Kobuk hat erhoben, wie oft die Schlagwörter „Generation Z“ oder „Gen Z“ zwischen 2022 und 2024 in den Online-Auftritten österreichischer Medien auftauchten. Die Top 5 Medien mit den meisten Artikeln – das waren derstandard.at, diepresse.com, krone.at, kurier.at und meinbezirk.at – kamen zusammen auf 1545 Artikel. Das macht etwa anderthalb Erwähnungen pro Tag zwischen 2022 und 2024.

Die Anzahl dieser Beiträge ist in diesen Jahren kontinuierlich angestiegen: Von etwas mehr als 300 im Jahr 2022 zu mehr als 700 im Jahr 2024. Derstandard.at zeichnet für das Gros dieses Wachstums verantwortlich – 2024 war fast die Hälfte aller Gen Z-Artikel in den untersuchten Medien dort zu finden. Im vergangenen Jahr erschien im Standard im Schnitt fast ein Artikel pro Tag.

Viel los in den Kommentarspalten

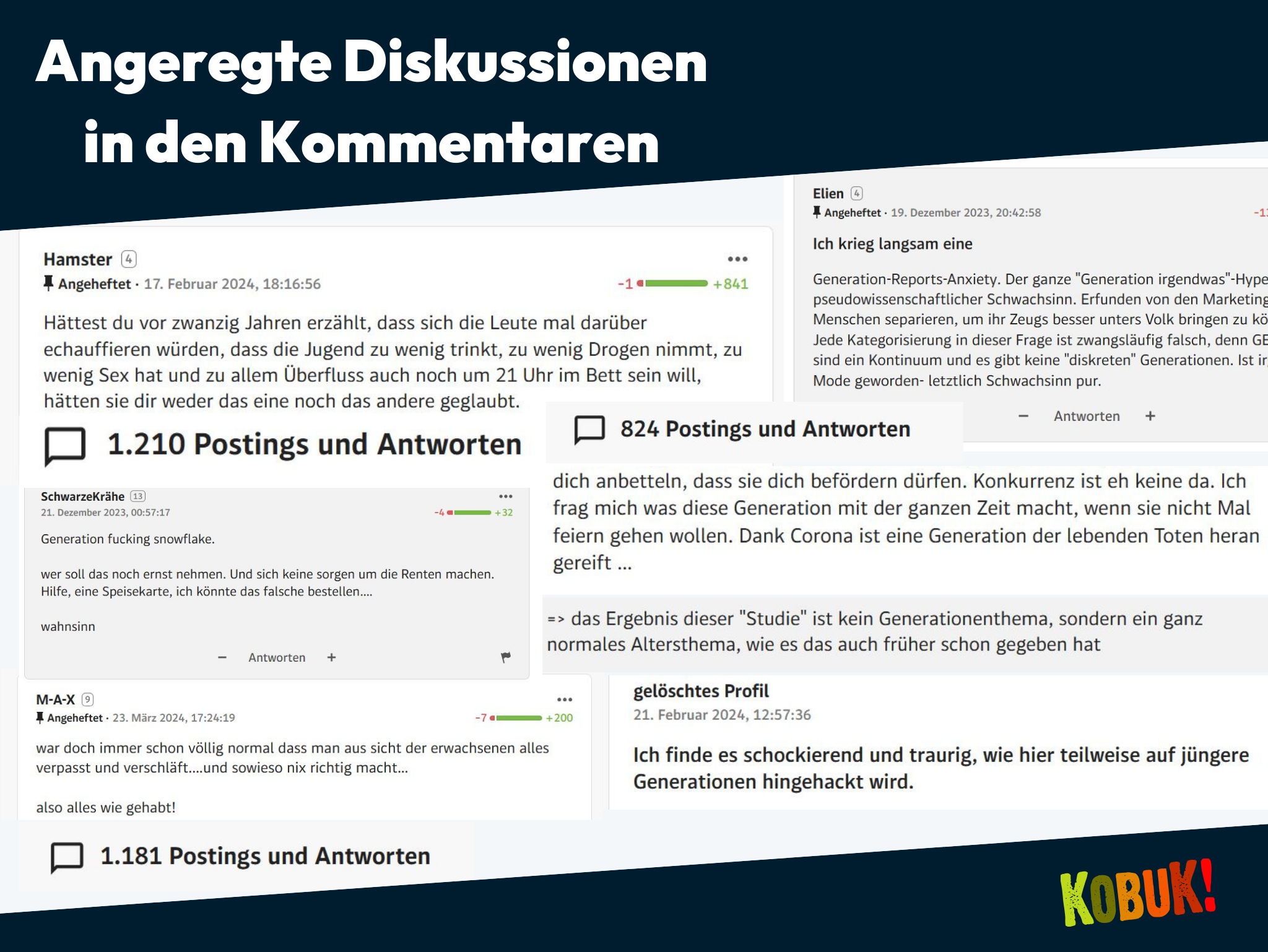

Warum aber sind die Medien so affin für Generationen-Themen? Eine entsprechende Anfrage beim Standard blieb trotz Nachhakens unbeantwortet. Ein naheliegender Grund könnte sein, dass solche Geschichten gut klicken, weil sie emotionalisieren. In den Kommentarspalten kann man gut beobachten, dass die „Jugend von heute“ – und die Kritik an dieser – ein Reizthema ist. Hämisch-gehässige Kommentare („Generation fucking snowflake“) treffen auf solche, die die Gen Z empört in Schutz nehmen.

Die eingangs erwähnte Geschichte von der Speisekartenangst generierte im Standard mehr als 1200 Postings. So viele Kommentare gibt es normalerweise zu Top-Themen aus Politik oder Weltgeschehen. Es scheint naheliegend, dass besonders provokante Schlagzeilen Aufmerksamkeit, und damit Klicks, aus zwei Lagern beschaffen: Jenen Usern, die sich gerne über die Jugend beschweren und solchen, die die Pauschalisierungen ablehnen. Praktisch, wenn das ohne viel Rechercheaufwand gelingt.

Dass Generationen existieren, ist nicht belegt

Immer wieder finden sich auch Kommentare, die die Sinnhaftigkeit der Generationen-Berichterstattung infrage stellen. Und das aus guten Gründen: Der Soziologe Martin Schröder nennt Generationen „konstruiert“, da nur Alters- und Periodeneffekte wissenschaftlich nachweisbar seien. Alterseffekte entstehen durch das Älterwerden. Periodeneffekte sind zeitgenössische Einflüsse, die alle Menschen betreffen, wie etwa das Internet oder Pandemien. Echte Generationeneffekte gebe es empirisch gesehen nicht, so Schröder. Er ist mit seiner Einschätzung nicht allein: 2021 forderten 150 Sozialwissenschaftler*innen in einem offenen Brief an das Pew Research Center, auf die Verwendung von Generationenlabels zu verzichten, da diese unwissenschaftlich seien.

In der Wirtschaft dagegen hat sich ein lukrativer Geschäftszweig rund um das Thema entwickelt: „Generationen-Experten“ beraten als Speaker*innen Unternehmen zu „Multigenerational Leadership“ und klären auf, wie die Gen Z tickt. Zugute kommt ihnen dabei, dass Medien mit teils substanzlosen Texten dazu beitragen, das Generationen-Konzept zu popularisieren, statt es kritisch zu hinterfragen. Zwar brachte Der Standard auch gelegentlich Artikel, die diesem Anspruch genügen. Das hindert das Blatt aber nicht daran, in anderen Artikeln Menschen in Generationen-Schubladen einzuteilen.

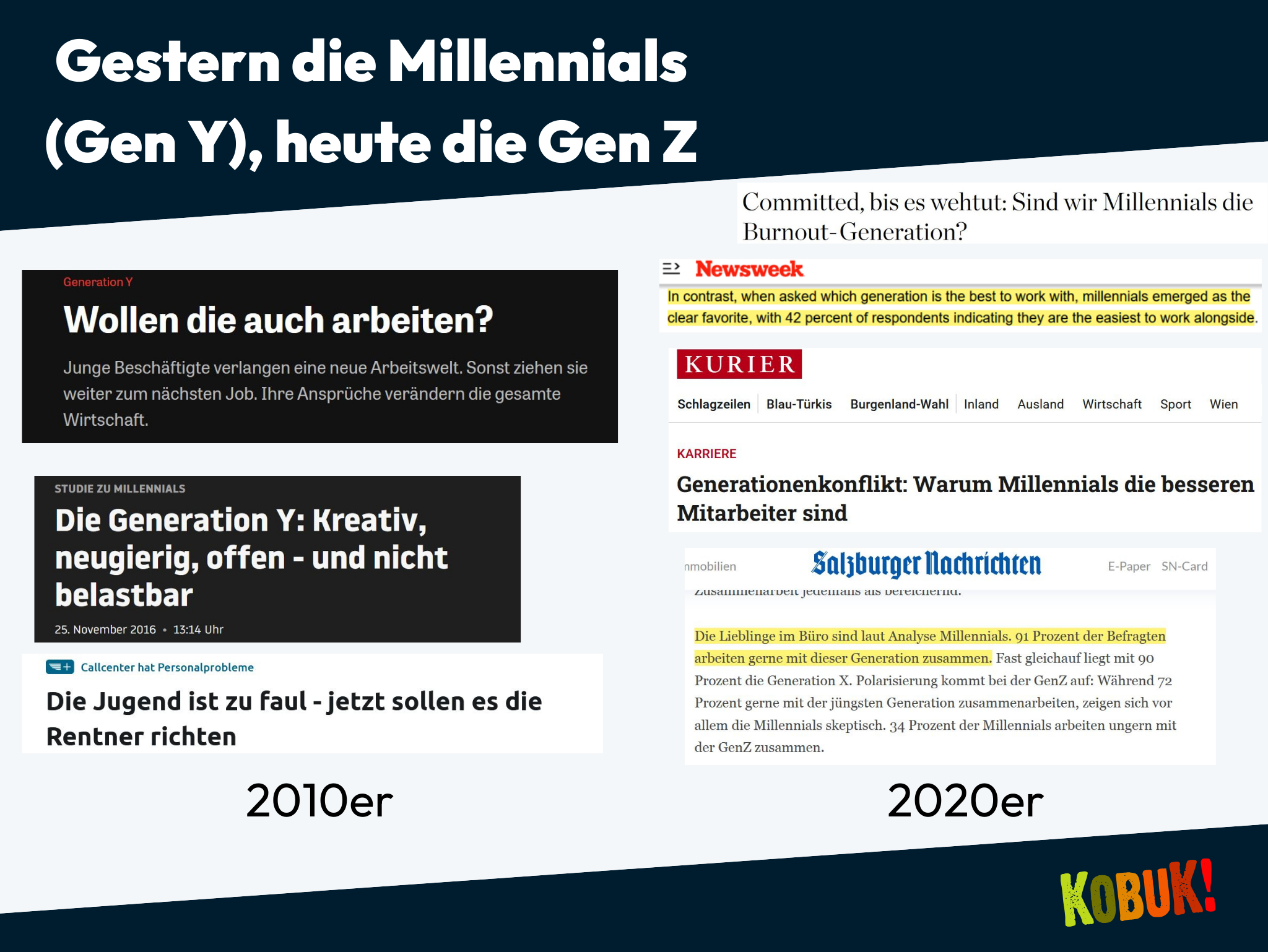

Gestern die Millennials, heute die Gen Z – morgen „Alpha“ und „Beta“?

Kritik an der jüngeren Generation ist nicht neu, wie ein Blick in die Schlagzeilen der 2010er zeigt: An der Stelle der Gen Z standen damals noch die Millennials (auch „Gen Y“ genannt), die Generation der damals besonders jungen Arbeitnehmer*innen. Als solche wurden sie mit Headlines wie „Wollen die auch arbeiten?“ (Zeit Online, 2013) und „Die Jugend ist zu faul“ (Nordkurier, 2014) bedacht. Heute weisen Schlagzeilen die einst so faule Gen Y als arbeitsame „Workaholics“ und beliebte Mitarbeitende aus. Woran das wohl liegen mag? Die Vermutung liegt nahe, dass die Millennials mit dem Alter einfach routinierter und selbstsicherer geworden sind – so wie die „Generationen“ vor ihnen. Das wäre ein typischer Alterseffekt.

Als Zielscheibe medialer Kritik geben sich die Generationen also die Klinke in die Hand. Das verdeutlichte auch die BBC-Journalistin Amanda Ruggeri in einem Essay: Sie sammelte Medienberichte mit negativen und teils widersprüchlichen Zuschreibungen an „die Jugend“, von den 1930er-Jahren bis heute – wobei mit Aristoteles und Horaz auch Beschwerden aus vorchristlicher Zeit mit dabei sind. Die Schlussfolgerung: Viele Vorurteile über junge Leute ‒ Faulheit, Egoismus, Verantwortungslosigkeit ‒ sind eine Konstante der Geschichte und haben nichts mit dem Jahrgang zutun.

Vermutlich sind spätestens in zehn Jahren die Nächsten dran: Nämlich die ab 2010 geborene „Generation Alpha“. Und auch die übernächsten stehen in den Startlöchern: Am 1.1.2025 kamen die ersten Vertreter*innen der brandneuen „Gen Beta“ auf die Welt. Und schon gibt es die erste Headline: Die Gen Z bekomme jetzt Konkurrenz, schreibt der Kurier. Ihre Jugendlichkeit stehe schon bald „auf wackeligen Beinen“ – die Gen Z habe gar „Torschusspanik“ (sic!) wegen der Gen Beta. Als Exklusiv-Quelle müssen Postings auf Social Media herhalten. Fertig ist die Headline: „Generation Beta: Warum Babys schon jetzt Ablehnung erfahren“. Substanzlos, einmal mehr. Aber für eine schnelle Schlagzeile reichts.

Kobuk finanziert sich ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Kleinstspenden. Wer uns helfen möchte, öfter und genauer Medien auf die Finger zu schauen, kann das hier tun: www.kobuk.at/support

Dieser Artikel entstand im Rahmen des Master-Studiums für Journalismus an der FH-Wien und wir parallel in „Datum“ veröffentlicht.